分为三类Java基础知识,集合,JVM,多线程并发相关以及Spring,SpringBoot,SpringCloud分布式了解.

操作系统与计算机网络关键知识

进程线程

资源分配和独立性,进程是操作系统资源分配的基本单位,进程拥有独立的内存空间,比如堆,栈,代码段以及文件句柄等,进程之间相互隔离,一个进程崩溃不会影响其他进程.

线程是CPU调度基本单位,属于进程内部执行流,同一进程下多个线程共享进程的内存和资源(全局变量、文件描述符).

在创建与切换开销方面,每个进程都有独立的代码和数据空间,程序切换会有较大开销(内存页表,寄存器).同一类线程共享代码和数据空间,每个线程都有自己独立的运行栈和程序计数器,线程之间切换开销较小.

通信与同步机制上,进程之间通信需要复杂机制,需要管道、消息队列、共享内存等,由操作系统支持,而线程之间可以直接通过同一进程的共享变量通信,但需要相关的锁、信号量机制进行同步.

进程、线程与协程

- 进程是操作系统中进行资源分配和调度的基本单位,它拥有自己的独立内存空间和系统资源。每个进程都有独立的地址空间,不与其他进程共享。进程间通信需要通过特定的机制,如管道、消息队列、信号量等。由于进程拥有独立的内存空间,因此其稳定性和安全性相对较高,但同时上下文切换的开销也较大,因为需要保存和恢复整个进程的状态。

- 接下来是线程。线程是进程内的一个执行单元,也是CPU调度和分派的基本单位。与进程不同,线程共享进程的内存空间,包括堆和全局变量。线程之间通信更加高效,因为它们可以直接读写共享内存。线程的上下文切换开销较小,因为只需要保存和恢复线程的上下文,而不是整个进程的状态。然而,由于多个线程共享内存空间,因此存在数据竞争和线程安全的问题,需要通过同步和互斥机制来解决。

最后是协程。协程是一种用户态的轻量级线程,其调度完全由用户程序控制,而不需要内核的参与。协程拥有自己的寄存器上下文和栈,但与其他协程共享堆内存。协程的切换开销非常小,因为只需要保存和恢复协程的上下文,而无需进行内核级的上下文切换。这使得协程在处理大量并发任务时具有非常高的效率。然而,协程需要程序员显式地进行调度和管理,相对于线程和进程来说,其编程模型更为复杂

多线程比单线程的优势:提高程序的运行效率,可以充分利用多核处理器的资源,同时处理多个任务,加快程序的执行速度。

- 多线程比单线程的劣势:存在多线程数据竞争访问的问题,需要通过锁机制来保证线程安全,增加了加锁的开销,并且还会有死锁的风险。多线程会消耗更多系统资源,如CPU和内存,因为每个线程都需要占用一定的内存和处理时间

多线程不一定越多越好,过多的线程可能会导致一些问题。

- 切换开销:线程的创建和切换会消耗系统资源,包括内存和CPU。如果创建太多线程,会占用大量的系统资源,导致系统负载过高,某个线程崩溃后,可能会导致进程崩溃。

- 死锁的问题:过多的线程可能会导致竞争条件和死锁。竞争条件指的是多个线程同时访问和修改共享资源,如果没有合适的同步机制,可能会导致数据不一致或错误的结果。而死锁则是指多个线程相互等待对方释放资源,导致程序无法继续执行

- 进程切换:进程切换涉及到更多的内容,包括整个进程的地址空间、全局变量、文件描述符等。因此,进程切换的开销通常比线程切换大。

- 线程切换:线程切换只涉及到线程的堆栈、寄存器和程序计数器等,不涉及进程级别的资源,因此线程切换的开销较小

线程切换比进程切换快是因为线程共享同一进程的地址空间和资源,线程切换时只需切换堆栈和程序计数器等少量信息,而不需要切换地址空间,避免了进程切换时需要切换内存映射表等大量资源的开销,从而节省了时间和系统资源

线程切换的详细过程可以分为以下几个步骤:

- 上下文保存:当操作系统决定切换到另一个线程时,它首先会保存当前线程的上下文信息。上下文信息包括寄存器状态、程序计数器、堆栈指针等,用于保存线程的执行状态。

- 切换到调度器:操作系统将执行权切换到调度器(Scheduler)。调度器负责选择下一个要执行的线程,并根据调度算法做出决策。

- 上下文恢复:调度器选择了下一个要执行的线程后,它会从该线程保存的上下文信息中恢复线程的执行状态。

- 切换到新线程:调度器将执行权切换到新线程,使其开始执行。

上下文信息的保存通常由操作系统负责管理,具体保存在哪里取决于操作系统的实现方式。一般情况下,上下文信息会保存在线程的控制块(Thread Control Block,TCB)中。

TCB是操作系统用于管理线程的数据结构,包含了线程的状态、寄存器的值、堆栈信息等。当发生线程切换时,操作系统会通过切换TCB来保存和恢复线程的上下文信息。

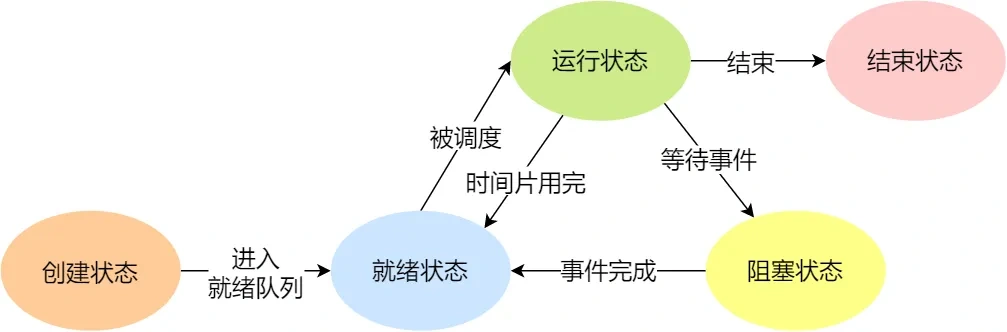

进程的五种状态

- NULL -> 创建状态:一个新进程被创建时的第一个状态;

- 创建状态 -> 就绪状态:当进程被创建完成并初始化后,一切就绪准备运行时,变为就绪状态,这个过程是很快的;

- 就绪态 -> 运行状态:处于就绪状态的进程被操作系统的进程调度器选中后,就分配给 CPU 正式运行该进程;

- 运行状态 -> 结束状态:当进程已经运行完成或出错时,会被操作系统作结束状态处理;

- 运行状态 -> 就绪状态:处于运行状态的进程在运行过程中,由于分配给它的运行时间片用完,操作系统会把该进程变为就绪态,接着从就绪态选中另外一个进程运行;

- 运行状态 -> 阻塞状态:当进程请求某个事件且必须等待时,例如请求 I/O 事件;

- 阻塞状态 -> 就绪状态:当进程要等待的事件完成时,它从阻塞状态变到就绪状态

进程通信方式

Linux 内核提供了不少进程间通信的方式:

- 管道

- 消息队列

- 共享内存

- 信号

- 信号量

- socket

Linux 内核提供了不少进程间通信的方式,其中最简单的方式就是管道,管道分为「匿名管道」和「命名管道」。

匿名管道顾名思义,它没有名字标识,匿名管道是特殊文件只存在于内存,没有存在于文件系统中,shell 命令中的「|」竖线就是匿名管道,通信的数据是无格式的流并且大小受限,通信的方式是单向的,数据只能在一个方向上流动,如果要双向通信,需要创建两个管道,再来匿名管道是只能用于存在父子关系的进程间通信,匿名管道的生命周期随着进程创建而建立,随着进程终止而消失。

命名管道突破了匿名管道只能在亲缘关系进程间的通信限制,因为使用命名管道的前提,需要在文件系统创建一个类型为 p 的设备文件,那么毫无关系的进程就可以通过这个设备文件进行通信。另外,不管是匿名管道还是命名管道,进程写入的数据都是缓存在内核中,另一个进程读取数据时候自然也是从内核中获取,同时通信数据都遵循先进先出原则,不支持 lseek 之类的文件定位操作。

消息队列克服了管道通信的数据是无格式的字节流的问题,消息队列实际上是保存在内核的「消息链表」,消息队列的消息体是可以用户自定义的数据类型,发送数据时,会被分成一个一个独立的消息体,当然接收数据时,也要与发送方发送的消息体的数据类型保持一致,这样才能保证读取的数据是正确的。消息队列通信的速度不是最及时的,毕竟每次数据的写入和读取都需要经过用户态与内核态之间的拷贝过程。

共享内存可以解决消息队列通信中用户态与内核态之间数据拷贝过程带来的开销,它直接分配一个共享空间,每个进程都可以直接访问,就像访问进程自己的空间一样快捷方便,不需要陷入内核态或者系统调用,大大提高了通信的速度,享有最快的进程间通信方式之名。但是便捷高效的共享内存通信,带来新的问题,多进程竞争同个共享资源会造成数据的错乱。

那么,就需要信号量来保护共享资源,以确保任何时刻只能有一个进程访问共享资源,这种方式就是互斥访问。信号量不仅可以实现访问的互斥性,还可以实现进程间的同步,信号量其实是一个计数器,表示的是资源个数,其值可以通过两个原子操作来控制,分别是 P 操作和 V 操作。

与信号量名字很相似的叫信号,它俩名字虽然相似,但功能一点儿都不一样。信号是异步通信机制,信号可以在应用进程和内核之间直接交互,内核也可以利用信号来通知用户空间的进程发生了哪些系统事件,信号事件的来源主要有硬件来源(如键盘 Cltr+C )和软件来源(如 kill 命令),一旦有信号发生,进程有三种方式响应信号 1. 执行默认操作、2. 捕捉信号、3. 忽略信号。有两个信号是应用进程无法捕捉和忽略的,即 SIGKILL 和 SIGSTOP,这是为了方便我们能在任何时候结束或停止某个进程。

前面说到的通信机制,都是工作于同一台主机,如果要与不同主机的进程间通信,那么就需要 Socket 通信了。Socket 实际上不仅用于不同的主机进程间通信,还可以用于本地主机进程间通信,可根据创建 Socket 的类型不同,分为三种常见的通信方式,一个是基于 TCP 协议的通信方式,一个是基于 UDP 协议的通信方式,一个是本地进程间通信方式。

管道在Linux中有两种方式:匿名管道和命名管道。

- 匿名管道:是一种在父子进程或者兄弟进程之间进行通信的机制,只能用于具有亲缘关系的进程间通信,通常通过pipe系统调用创建。

命名管道:是一种允许无关的进程间进行通信的机制,基于文件系统,可以在不相关的进程之间进行通信。

信号:一种处理异步事件的方式。信号是比较复杂的通信方式,用于通知接收进程有某种事件发生,除了用于进程外,还可以发送信号给进程本身。

- 信号量:进程间通信处理同步互斥的机制。是在多线程环境下使用的一种设施,它负责协调各个线程,以保证它们能够正确,合理的使用公共资源。

共享内存的机制,就是拿出一块虚拟地址空间来,映射到相同的物理内存中。这样这个进程写入的东西,另外一个进程马上就能看到了,都不需要拷贝来拷贝去,传来传去,大大提高了进程间通信的速度。

进程的上下文切换到底是切换什么呢?

进程是由内核管理和调度的,所以进程的切换只能发生在内核态。

所以,进程的上下文切换不仅包含了虚拟内存、栈、全局变量等用户空间的资源,还包括了内核堆栈、寄存器等内核空间的资源。

通常,会把交换的信息保存在进程的 PCB,当要运行另外一个进程的时候,我们需要从这个进程的 PCB 取出上下文,然后恢复到 CPU 中,这使得这个进程可以继续执行,

线程间的通信方式

Linux系统提供了五种用于线程通信的方式:互斥锁、读写锁、条件变量、自旋锁和信号量。

- 互斥锁(Mutex):互斥量(mutex)从本质上说是一把锁,在访问共享资源前对互斥量进行加锁,在访问完成后释放互斥量上的锁。对互斥量进行加锁以后,任何其他试图再次对互斥锁加锁的线程将会阻塞直到当前线程释放该互斥锁。如果释放互斥锁时有多个线程阻塞,所有在该互斥锁上的阻塞线程都会变成可运行状态,第一个变为运行状态的线程可以对互斥锁加锁,其他线程将会看到互斥锁依然被锁住,只能回去再次等待它重新变为可用。

- 条件变量(Condition Variables):条件变量(cond)是在多线程程序中用来实现”等待—》唤醒”逻辑常用的方法。条件变量利用线程间共享的全局变量进行同步的一种机制,主要包括两个动作:一个线程等待”条件变量的条件成立”而挂起;另一个线程使“条件成立”。为了防止竞争,条件变量的使用总是和一个互斥锁结合在一起。线程在改变条件状态前必须首先锁住互斥量,函数pthread_cond_wait把自己放到等待条件的线程列表上,然后对互斥锁解锁(这两个操作是原子操作)。在函数返回时,互斥量再次被锁住。

- 自旋锁(Spinlock):自旋锁通过 CPU 提供的 CAS 函数(Compare And Swap),在「用户态」完成加锁和解锁操作,不会主动产生线程上下文切换,所以相比互斥锁来说,会快一些,开销也小一些。一般加锁的过程,包含两个步骤:第一步,查看锁的状态,如果锁是空闲的,则执行第二步;第二步,将锁设置为当前线程持有;使用自旋锁的时候,当发生多线程竞争锁的情况,加锁失败的线程会「忙等待」,直到它拿到锁。CAS 函数就把这两个步骤合并成一条硬件级指令,形成原子指令,这样就保证了这两个步骤是不可分割的,要么一次性执行完两个步骤,要么两个步骤都不执行。这里的「忙等待」可以用 while 循环等待实现,不过最好是使用 CPU 提供的 PAUSE 指令来实现「忙等待」,因为可以减少循环等待时的耗电量。

- 信号量(Semaphores):信号量可以是命名的(有名信号量)或无名的(仅限于当前进程内的线程),用于控制对资源的访问次数。通常信号量表示资源的数量,对应的变量是一个整型(sem)变量。另外,还有两个原子操作的系统调用函数来控制信号量的,分别是:P 操作:将 sem 减 1,相减后,如果 sem < 0,则进程/线程进入阻塞等待,否则继续,表明 P 操作可能会阻塞;V 操作:将 sem 加 1,相加后,如果 sem <= 0,唤醒一个等待中的进程/线程,表明 V 操作不会阻塞;

- 读写锁(Read-Write Locks):读写锁从字面意思我们也可以知道,它由「读锁」和「写锁」两部分构成,如果只读取共享资源用「读锁」加锁,如果要修改共享资源则用「写锁」加锁。所以,读写锁适用于能明确区分读操作和写操作的场景。读写锁的工作原理是:当「写锁」没有被线程持有时,多个线程能够并发地持有读锁,这大大提高了共享资源的访问效率,因为「读锁」是用于读取共享资源的场景,所以多个线程同时持有读锁也不会破坏共享资源的数据。但是,一旦「写锁」被线程持有后,读线程的获取读锁的操作会被阻塞,而且其他写线程的获取写锁的操作也会被阻塞。所以说,写锁是独占锁,因为任何时刻只能有一个线程持有写锁,类似互斥锁和自旋锁,而读锁是共享锁,因为读锁可以被多个线程同时持有。知道了读写锁的工作原理后,我们可以发现,读写锁在读多写少的场景,能发挥出优势。

进程调度策略

非抢占式的先来先服务(*First Come First Severd, FCFS*)算法。先来后到,每次从就绪队列选择最先进入队列的进程,然后一直运行,直到进程退出或被阻塞,才会继续从队列中选择第一个进程接着运行。这似乎很公平,但是当一个长作业先运行了,那么后面的短作业等待的时间就会很长,不利于短作业。 FCFS 对长作业有利,适用于 CPU 繁忙型作业的系统,而不适用于 I/O 繁忙型作业的系统。

最短作业优先(*Shortest Job First, SJF*)调度算法同样也是顾名思义,它会优先选择运行时间最短的进程来运行,这有助于提高系统的吞吐量。这显然对长作业不利,很容易造成一种极端现象。

比如,一个长作业在就绪队列等待运行,而这个就绪队列有非常多的短作业,那么就会使得长作业不断的往后推,周转时间变长,致使长作业长期不会被运行。

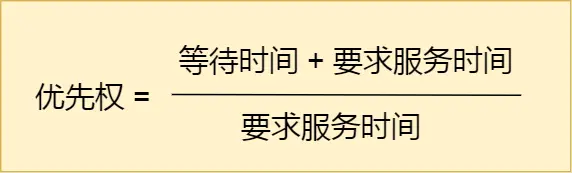

高响应比优先 (*Highest Response Ratio Next, HRRN*)调度算法主要是权衡了短作业和长作业。

每次进行进程调度时,先计算「响应比优先级」,然后把「响应比优先级」最高的进程投入运行,「响应比优先级」的计算公式:

从上面的公式,可以发现:

- 如果两个进程的「等待时间」相同时,「要求的服务时间」越短,「响应比」就越高,这样短作业的进程容易被选中运行;

- 如果两个进程「要求的服务时间」相同时,「等待时间」越长,「响应比」就越高,这就兼顾到了长作业进程,因为进程的响应比可以随时间等待的增加而提高,当其等待时间足够长时,其响应比便可以升到很高,从而获得运行的机会;

时间片轮转(*Round Robin, RR*)调度算法**,每个进程被分配一个时间段,称为时间片(*Quantum*),即允许该进程在该时间段中运行。**

- 如果时间片用完,进程还在运行,那么将会把此进程从 CPU 释放出来,并把 CPU 分配另外一个进程;

- 如果该进程在时间片结束前阻塞或结束,则 CPU 立即进行切换;

另外,时间片的长度就是一个很关键的点:

- 如果时间片设得太短会导致过多的进程上下文切换,降低了 CPU 效率;

- 如果设得太长又可能引起对短作业进程的响应时间变长。将

最高优先级调度算法

希望调度程序能从就绪队列中选择最高优先级的进程进行运行,这称为最高优先级(*Highest Priority First,HPF*)调度算法。 进程的优先级可以分为,静态优先级或动态优先级:

- 静态优先级:创建进程时候,就已经确定了优先级了,然后整个运行时间优先级都不会变化;

- 动态优先级:根据进程的动态变化调整优先级,比如如果进程运行时间增加,则降低其优先级,如果进程等待时间(就绪队列的等待时间)增加,则升高其优先级,也就是随着时间的推移增加等待进程的优先级。

该算法也有两种处理优先级高的方法,非抢占式和抢占式:

- 非抢占式:当就绪队列中出现优先级高的进程,运行完当前进程,再选择优先级高的进程。

- 抢占式:当就绪队列中出现优先级高的进程,当前进程挂起,调度优先级高的进程运行。

但是依然有缺点,可能会导致低优先级的进程永远不会运行。

多级反馈队列调度算法

多级反馈队列(*Multilevel Feedback Queue*)调度算法是「时间片轮转算法」和「最高优先级算法」的综合和发展。

顾名思义:

- 「多级」表示有多个队列,每个队列优先级从高到低,同时优先级越高时间片越短。

- 「反馈」表示如果有新的进程加入优先级高的队列时,立刻停止当前正在运行的进程,转而去运行优先级高的队列;

设置了多个队列,赋予每个队列不同的优先级,每个队列优先级从高到低,同时优先级越高时间片越短;

- 新的进程会被放入到第一级队列的末尾,按先来先服务的原则排队等待被调度,如果在第一级队列规定的时间片没运行完成,则将其转入到第二级队列的末尾,以此类推,直至完成;

- 当较高优先级的队列为空,才调度较低优先级的队列中的进程运行。如果进程运行时,有新进程进入较高优先级的队列,则停止当前运行的进程并将其移入到原队列末尾,接着让较高优先级的进程运行; 可以发现,对于短作业可能可以在第一级队列很快被处理完。

对于长作业,如果在第一级队列处理不完,可以移入下次队列等待被执行,虽然等待的时间变长了,但是运行时间也会更长了,所以该算法很好的兼顾了长短作业,同时有较好的响应时间。

用户态与内核态区别

用户态和内核态是操作系统两种运行模式,差别是权限和可执行的操作:

内核态可以访问所有指令和所有硬件资源,这种模式下操作具有更高权限,用于内核运行

用户态cpu只能执行部分指令,无法直接访问硬件资源,操作权限较低,主要用于运行用户程序.

内核态的底层操作主要包括:内存管理、进程管理、设备驱动程序控制、系统调用等。这些操作涉及到操作系统的核心功能,需要较高的权限来执行。

分为内核态和用户态的原因主要有以下几点:

- 安全性:通过对权限的划分,用户程序无法直接访问硬件资源,从而避免了恶意程序对系统资源的破坏。

- 稳定性:用户态程序出现问题时,不会影响到整个系统,避免了程序故障导致系统崩溃的风险。

- 隔离性:内核态和用户态的划分使得操作系统内核与用户程序之间有了明确的边界,有利于系统的模块化和维护。

内核态和用户态的划分有助于保证操作系统的安全性、稳定性和易维护性

在操作系统中,用户态和内核态之间的切换通常有三种方式。

第一种是通过系统调用。当应用程序需要访问一些受限资源,比如文件操作、网络访问或进程管理时,它会执行系统调用,触发 CPU 切换到内核态。内核会根据中断向量表找到对应的内核函数并执行,完成后再返回用户态,继续运行用户程序。

第二种是异常处理。当程序在用户态中发生非法操作,例如除零错误或者访问非法内存时,会触发异常,CPU 会进入内核态,保存当前状态并查找异常处理程序。异常处理完毕后,系统会根据情况返回用户态,或者如果错误严重,则终止进程。

最后一种是硬件中断。当硬件设备完成某些任务,比如磁盘读写、网络数据接收或定时器中断时,硬件会向 CPU 发送中断信号,迫使 CPU 进入内核态进行处理。处理完中断后,系统会恢复到用户态,继续执行原来的程序。

锁

为什么并发执行要加锁

并发执行线程需要加锁主要是为了保护共享数据,防止出现”竞态条件”。

“竞态条件”是指当多个线程同时访问和操作同一块数据时,最终结果依赖于线程的执行顺序,这可能导致数据的不一致性。

通过加锁,我们可以确保在任何时刻只有一个线程能够访问共享数据,从而避免”竞态条件”,确保数据的一致性和完整性。

自旋锁是什么?应用在哪些场景?

自旋锁加锁失败后,线程会忙等待,直到它拿到锁。

自旋锁是通过 CPU 提供的 CAS 函数(Compare And Swap),在「用户态」完成加锁和解锁操作,不会主动产生线程上下文切换,所以相比互斥锁来说,会快一些,开销也小一些。

一般加锁的过程,包含两个步骤:

- 第一步,查看锁的状态,如果锁是空闲的,则执行第二步;

- 第二步,将锁设置为当前线程持有;

CAS 函数就把这两个步骤合并成一条硬件级指令,形成原子指令,这样就保证了这两个步骤是不可分割的,要么一次性执行完两个步骤,要么两个步骤都不执行。

比如,设锁为变量 lock,整数 0 表示锁是空闲状态,整数 pid 表示线程 ID,那么 CAS(lock, 0, pid) 就表示自旋锁的加锁操作,CAS(lock, pid, 0) 则表示解锁操作。

使用自旋锁的时候,当发生多线程竞争锁的情况,加锁失败的线程会「忙等待」,直到它拿到锁。这里的「忙等待」可以用 while 循环等待实现,不过最好是使用 CPU 提供的 PAUSE 指令来实现「忙等待」,因为可以减少循环等待时的耗电量。

自旋锁是最比较简单的一种锁,一直自旋,利用 CPU 周期,直到锁可用。需要注意,在单核 CPU 上,需要抢占式的调度器(即不断通过时钟中断一个线程,运行其他线程)。否则,自旋锁在单 CPU 上无法使用,因为一个自旋的线程永远不会放弃 CPU。

自旋锁开销少,在多核系统下一般不会主动产生线程切换,适合异步、协程等在用户态切换请求的编程方式,但如果被锁住的代码执行时间过长,自旋的线程会长时间占用 CPU 资源,所以自旋的时间和被锁住的代码执行的时间是成「正比」的关系,我们需要清楚的知道这一点。

自旋锁与互斥锁使用层面比较相似,但实现层面上完全不同:当加锁失败时,互斥锁用「线程切换」来应对,自旋锁则用「忙等待」来应对。

如果你能确定被锁住的代码执行时间很短,就不应该用互斥锁,而应该选用自旋锁,否则使用互斥锁。

死锁发生条件以及如何避免

死锁只有同时满足以下四个条件才会发生:

- 互斥条件:互斥条件是指多个线程不能同时使用同一个资源。

- 持有并等待条件:持有并等待条件是指,当线程 A 已经持有了资源 1,又想申请资源 2,而资源 2 已经被线程 C 持有了,所以线程 A 就会处于等待状态,但是线程 A 在等待资源 2 的同时并不会释放自己已经持有的资源 1。

- 不可剥夺条件:不可剥夺条件是指,当线程已经持有了资源 ,在自己使用完之前不能被其他线程获取,线程 B 如果也想使用此资源,则只能在线程 A 使用完并释放后才能获取。

- 环路等待条件:环路等待条件指的是,在死锁发生的时候,两个线程获取资源的顺序构成了环形链

避免死锁问题就只需要破环其中一个条件就可以,最常见的并且可行的就是使用资源有序分配法,来破环环路等待条件。

那什么是资源有序分配法呢?线程 A 和 线程 B 获取资源的顺序要一样,当线程 A 是先尝试获取资源 A,然后尝试获取资源 B 的时候,线程 B 同样也是先尝试获取资源 A,然后尝试获取资源 B。也就是说,线程 A 和 线程 B 总是以相同的顺序申请自己想要的资源。

打破互斥条件:将资源设计为可共享的(但很多资源无法做到)。

打破请求与保持条件:进程在开始时一次性申请所有需要的资源,或者在申请新资源时,必须释放所有已持有的资源。

打破不可抢占条件:当一个进程/线程申请新资源失败时,强制释放其已有的资源。

打破循环等待条件:对资源进行有序编号,要求进程/线程按照递增的顺序申请资源

死锁问题的排查

首先从系统级别上排查,比如说在 Linux 生产环境中,可以先使用 top ps 等命令查看进程状态,看看是否有进程占用了过多的资源。

接着,使用 JDK 自带的一些性能监控工具进行排查,比如说 使用 jps -l 查看当前进程,然后使用 jstack 进程号 查看当前进程的线程堆栈信息,看看是否有线程在等待锁资源

也可以使用一些可视化的性能监控工具,比如说 JConsole、VisualVM 等,查看线程的运行状态、锁的竞争情况等。

编码时,尽量使用 tryLock() 代替 lock(),tryLock() 可以设置超时时间,避免线程一直等待.

同时,尽量避免一个线程同时获取多个锁,如果需要多个锁,可以按照固定的顺序获取

银行家算法解决死锁

银行家算法的核心思想,就是在分配给进程资源前,首先判断这个进程的安全性,也就是预执行,判断分配后是否产生死锁现象。如果系统当前资源能满足其执行,则尝试分配,如果不满足则让该进程等待。

通过不断检查剩余可用资源是否满足某个进程的最大需求,如果可以则加入安全序列,并把该进程当前持有的资源回收;不断重复这个过程,看最后能否实现让所有进程都加入安全序列。安全序列一定不会发生死锁,但没有死锁不一定是安全序列。

乐观锁与悲观锁

乐观锁:

- 基本思想:乐观锁假设多个事务之间很少发生冲突,因此在读取数据时不会加锁,而是在更新数据时检查数据的版本(如使用版本号或时间戳),如果版本匹配则执行更新操作,否则认为发生了冲突。

- 使用场景:乐观锁适用于读多写少的场景,可以减少锁的竞争,提高并发性能。例如,数据库中的乐观锁机制可以用于处理并发更新同一行数据的情况。

悲观锁:

- 基本思想:悲观锁假设多个事务之间会频繁发生冲突,因此在读取数据时会加锁,防止其他事务对数据进行修改,直到当前事务完成操作后才释放锁。

- 使用场景:悲观锁适用于写多的场景,通过加锁保证数据的一致性。例如,数据库中的行级锁机制可以用于处理并发更新同一行数据的情况。

乐观锁适用于读多写少的场景,通过版本控制来处理冲突;而悲观锁适用于写多的场景,通过加锁来避免冲突。

乐观锁并不关心读取的数据是否最新,它关心的是在提交时能否成功。当线程 A 最终完成购买操作并尝试提交时,数据库会发现版本号不匹配(v1 != v2),从而拒绝线程 A 的更新。

这种设计使得乐观锁非常适合读多写少的场景。它用“失败-重试”的机制来处理小概率的冲突,避免了对读操作加锁带来的性能损耗。

内存管理

操作系统内存管理

操作系统设计了虚拟内存,每个进程都有自己的独立的虚拟内存,用户所写的程序不会直接与物理内存打交道。

有了虚拟内存之后,它带来了这些好处:

- 第一,虚拟内存可以使得进程的运行内存超过物理内存大小,因为程序运行符合局部性原理,CPU 访问内存会有很明显的重复访问的倾向性,对于那些没有被经常使用到的内存,我们可以把它换出到物理内存之外,比如硬盘上的 swap 区域。

- 第二,由于每个进程都有自己的页表,所以每个进程的虚拟内存空间就是相互独立的。进程也没有办法访问其他进程的页表,所以这些页表是私有的,这就解决了多进程之间地址冲突的问题。

- 第三,页表里的页表项中除了物理地址之外,还有一些标记属性的比特,比如控制一个页的读写权限,标记该页是否存在等。在内存访问方面,操作系统提供了更好的安全性。

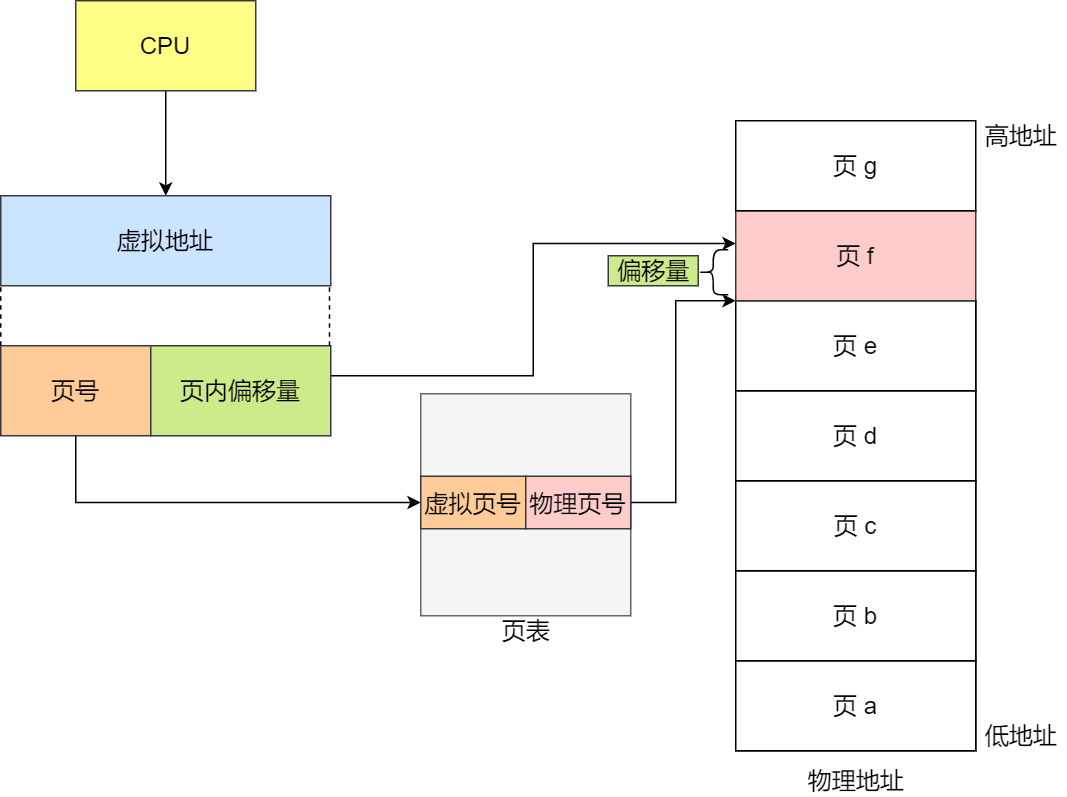

Linux 是通过对内存分页的方式来管理内存,分页是把整个虚拟和物理内存空间切成一段段固定尺寸的大小。这样一个连续并且尺寸固定的内存空间,我们叫页(Page)。在 Linux 下,每一页的大小为 4KB。

虚拟地址与物理地址之间通过页表来映射,页表是存储在内存里的,内存管理单元 (MMU)就做将虚拟内存地址转换成物理地址的工作。而当进程访问的虚拟地址在页表中查不到时,系统会产生一个缺页异常,进入系统内核空间分配物理内存、更新进程页表,最后再返回用户空间,恢复进程的运行。

- 虚拟内存:是操作系统提供给每个运行中程序的一种地址空间,每个程序在运行时认为自己拥有的内存空间就是虚拟内存,其大小可以远远大于物理内存的大小。虚拟内存通过将程序的地址空间划分成若干个固定大小的页或段,并将这些页或者段映射到物理内存中的不同位置,从而使得程序在运行时可以更高效地利用物理内存。

- 物理内存:物理内存是计算机实际存在的内存,是计算机中的实际硬件部件.

分页是把整个虚拟和物理内存空间切成一段段固定尺寸的大小。这样一个连续并且尺寸固定的内存空间,我们叫页(Page)。在 Linux 下,每一页的大小为 4KB。

虚拟地址与物理地址之间通过页表来映射

页表是存储在内存里的,内存管理单元 (MMU)就做将虚拟内存地址转换成物理地址的工作。

而当进程访问的虚拟地址在页表中查不到时,系统会产生一个缺页异常,进入系统内核空间分配物理内存、更新进程页表,最后再返回用户空间,恢复进程的运行。

内存分页由于内存空间都是预先划分好的,也就不会像内存分段一样,在段与段之间会产生间隙非常小的内存,这正是分段会产生外部内存碎片的原因。而采用了分页,页与页之间是紧密排列的,所以不会有外部碎片。

但是,因为内存分页机制分配内存的最小单位是一页,即使程序不足一页大小,我们最少只能分配一个页,所以页内会出现内存浪费,所以针对内存分页机制会有内部内存碎片的现象。

在分页机制下,虚拟地址分为两部分,页号和页内偏移。页号作为页表的索引,页表包含物理页每页所在物理内存的基地址,这个基地址与页内偏移的组合就形成了物理内存地址

所以虚拟内存地址通过页号和页内偏移,先利用页号通过页表找到对应物理页号,直接拿物理页号,加上前面的偏移量,就得到了物理内存地址。

虚拟地址也可以通过段表与物理地址进行映射的,分段机制会把程序的虚拟地址分成 4 个段,每个段在段表中有一个项,在这一项找到段的基地址,再加上偏移量,于是就能找到物理内存中的地址,

虚拟地址如何转化为物理地址的

虚拟地址转化为物理地址是通过内存管理单元(Memory Management Unit,MMU)来完成的。MMU是计算机系统中的硬件组件,负责虚拟地址和物理地址之间的转换。

在虚拟地址转换的过程中,通常会使用页表(Page Table)来进行映射。页表是一种数据结构,它将虚拟地址空间划分为固定大小的页(Page),对应于物理内存中的页框(Page Frame)。每个页表项(Page Table Entry)记录了虚拟页和物理页的对应关系。

当程序访问一个虚拟地址时,MMU会将虚拟地址分解为页号和页内偏移量。然后,MMU会查找页表,根据页号找到对应的页表项。页表项中包含了物理页的地址或页框号。最后,MMU将物理页的地址与页内偏移量组合,得到对应的物理地址。

虚拟地址转化为物理地址的过程中,还可能涉及到多级页表、TLB(Translation Lookaside Buffer)缓存等机制,以提高地址转换的效率。

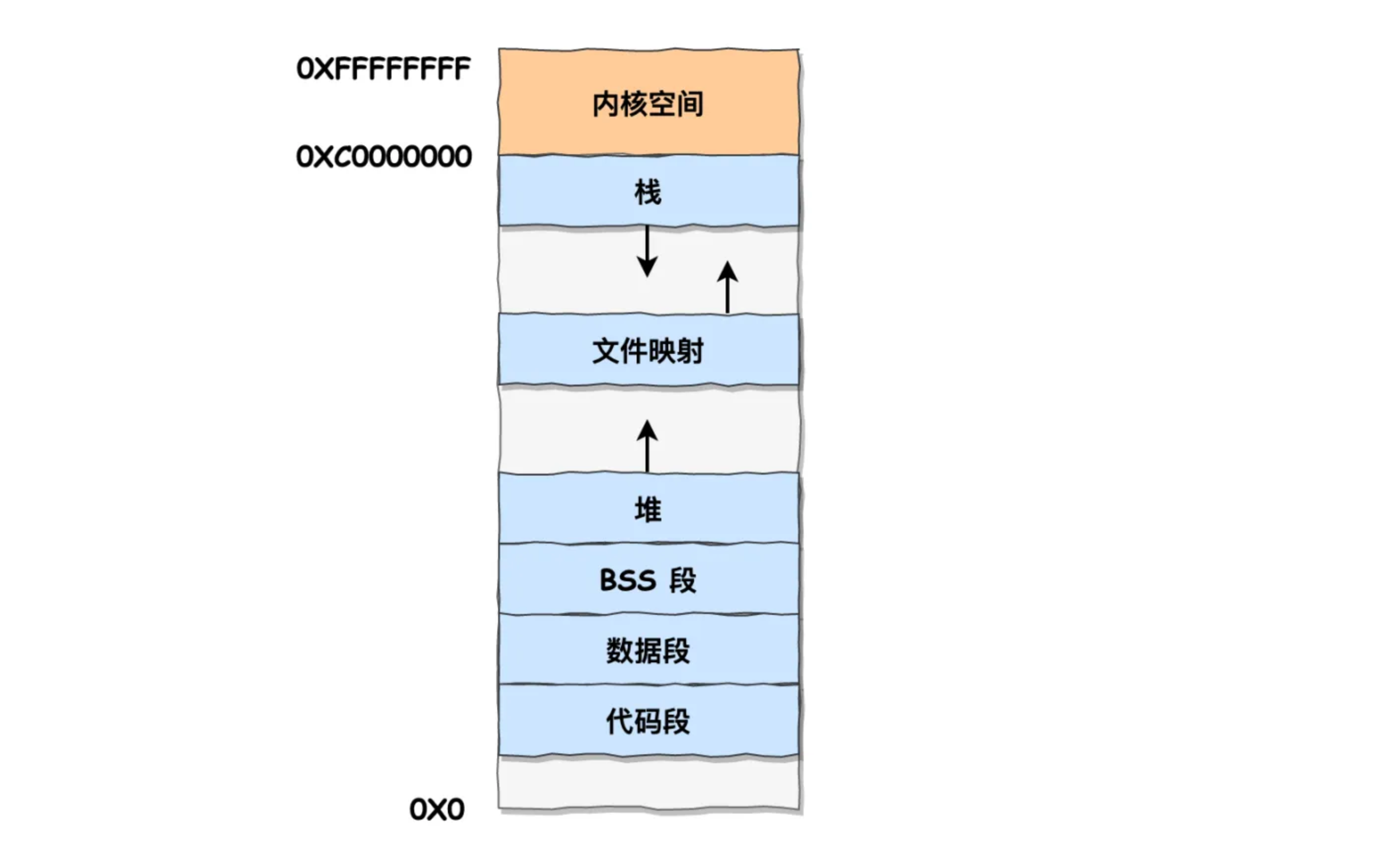

程序内存布局

用户空间内存,从低到高分别是 6 种不同的内存段:

- 代码段,包括二进制可执行代码;

- 数据段,包括已初始化的静态常量和全局变量;

- BSS 段,包括未初始化的静态变量和全局变量;

- 堆段,包括动态分配的内存,从低地址开始向上增长;

- 文件映射段,包括动态库、共享内存等;

- 栈段,包括局部变量和函数调用的上下文等。栈的大小是固定的,一般是

8 MB。当然系统也提供了参数,以便我们自定义大小。

代码段下面还有一段内存空间的(灰色部分),这一块区域是「保留区」,之所以要有保留区这是因为在大多数的系统里,比较小数值的地址不是一个合法地址,例如,我们通常在 C 的代码里会将无效的指针赋值为 NULL。因此,这里会出现一段不可访问的内存保留区,防止程序因为出现 bug,导致读或写了一些小内存地址的数据,而使得程序跑飞。

在这 7 个内存段中,堆和文件映射段的内存是动态分配的。比如说,使用 C 标准库的 malloc() 或者 mmap() ,就可以分别在堆和文件映射段动态分配内存。

堆和栈的区别

- 分配方式:堆是动态分配内存,由程序员手动申请和释放内存,通常用于存储动态数据结构和对象。栈是静态分配内存,由编译器自动分配和释放内存,用于存储函数的局部变量和函数调用信息。

- 内存管理:堆需要程序员手动管理内存的分配和释放,如果管理不当可能会导致内存泄漏或内存溢出。栈由编译器自动管理内存,遵循后进先出的原则,变量的生命周期由其作用域决定,函数调用时分配内存,函数返回时释放内存。

大小和速度:堆通常比栈大,内存空间较大,动态分配和释放内存需要时间开销。栈大小有限,通常比较小,内存分配和释放速度较快,因为是编译器自动管理。

fork 阶段会复制父进程的页表(虚拟内存)

- fork 之后,如果发生了写时复制,就会复制物理内存

主进程在执行 fork 的时候,操作系统会把主进程的”页表“复制一份给子进程,这个页表记录着虚拟地址和物理地址映射关系,而不会复制物理内存,也就是说,两者的虚拟空间不同,但其对应的物理空间是同一个。

子进程就共享了父进程的物理内存数据了,这样能够节约物理内存资源,页表对应的页表项的属性会标记该物理内存的权限为只读。

不过,当父进程或者子进程在向这个内存发起写操作时,CPU 就会触发写保护中断,这个写保护中断是由于违反权限导致的,然后操作系统会在”写保护中断处理函数”里进行物理内存的复制,并重新设置其内存映射关系,将父子进程的内存读写权限设置为可读写,最后才会对内存进行写操作,这个过程被称为「写时复制(Copy On Write)」。

写时复制顾名思义,在发生写操作的时候,操作系统才会去复制物理内存,这样是为了防止 fork 创建子进程时,由于物理内存数据的复制时间过长而导致父进程长时间阻塞的问题。

写时复制机制节省了物理内存的资源,因为 fork 的时候,子进程不需要复制父进程的物理内存,避免了不必要的内存复制开销,子进程只需要复制父进程的页表,这时候父子进程的页表指向的都是共享的物理内存。只有当父子进程任何有一方对这片共享的物理内存发生了修改操作,才会触发写时复制机制,这时候才会复制发生修改操作的物理内存。

malloc内存分配

malloc() 并不是系统调用,而是 C 库里的函数,用于动态分配内存。malloc() 源码里默认定义了一个阈值:

- 如果用户分配的内存小于 128 KB,则通过 brk() 申请内存;

- 如果用户分配的内存大于 128 KB,则通过 mmap() 申请内存;

注意,不同的 glibc 版本定义的阈值也是不同的

malloc 申请内存的时候,会有两种方式向操作系统申请堆内存。

- 方式一:通过 brk() 系统调用从堆分配内存

- 方式二:通过 mmap() 系统调用在文件映射区域分配内存

方式一实现的方式很简单,就是通过 brk() 函数将「堆顶」指针向高地址移动,获得新的内存空间.

方式二通过 mmap() 系统调用中「私有匿名映射」的方式,在文件映射区分配一块内存,也就是从文件映射区“偷”了一块内存

应用程序通过 malloc 函数申请内存的时候,实际上申请的是虚拟内存,此时并不会分配物理内存。

当应用程序读写了这块虚拟内存,CPU 就会去访问这个虚拟内存, 这时会发现这个虚拟内存没有映射到物理内存, CPU 就会产生缺页中断,进程会从用户态切换到内核态,并将缺页中断交给内核的 Page Fault Handler (缺页中断函数)处理。

缺页中断处理函数会看是否有空闲的物理内存,如果有,就直接分配物理内存,并建立虚拟内存与物理内存之间的映射关系。

如果没有空闲的物理内存,那么内核就会开始进行回收内存的工作,回收的方式主要是两种:直接内存回收和后台内存回收。

- 后台内存回收(kswapd):在物理内存紧张的时候,会唤醒 kswapd 内核线程来回收内存,这个回收内存的过程异步的,不会阻塞进程的执行。

- 直接内存回收(direct reclaim):如果后台异步回收跟不上进程内存申请的速度,就会开始直接回收,这个回收内存的过程是同步的,会阻塞进程的执行。

如果直接内存回收后,空闲的物理内存仍然无法满足此次物理内存的申请,那么内核就会放最后的大招了 ——触发 OOM (Out of Memory)机制。

OOM Killer 机制会根据算法选择一个占用物理内存较高的进程,然后将其杀死,以便释放内存资源,如果物理内存依然不足,OOM Killer 会继续杀死占用物理内存较高的进程,直到释放足够的内存位置。

系统内存紧张的时候,就会进行回收内存的工作,那具体哪些内存是可以被回收的呢?

主要有两类内存可以被回收,而且它们的回收方式也不同。

- 文件页(File-backed Page):内核缓存的磁盘数据(Buffer)和内核缓存的文件数据(Cache)都叫作文件页。大部分文件页,都可以直接释放内存,以后有需要时,再从磁盘重新读取就可以了。而那些被应用程序修改过,并且暂时还没写入磁盘的数据(也就是脏页),就得先写入磁盘,然后才能进行内存释放。所以,回收干净页的方式是直接释放内存,回收脏页的方式是先写回磁盘后再释放内存。

- 匿名页(Anonymous Page):这部分内存没有实际载体,不像文件缓存有硬盘文件这样一个载体,比如堆、栈数据等。这部分内存很可能还要再次被访问,所以不能直接释放内存,它们回收的方式是通过 Linux 的 Swap 机制,Swap 会把不常访问的内存先写到磁盘中,然后释放这些内存,给其他更需要的进程使用。再次访问这些内存时,重新从磁盘读入内存就可以了。

文件页和匿名页的回收都是基于 LRU 算法,也就是优先回收不常访问的内存。LRU 回收算法,实际上维护着 active 和 inactive 两个双向链表,其中:

- active_list 活跃内存页链表,这里存放的是最近被访问过(活跃)的内存页;

- inactive_list 不活跃内存页链表,这里存放的是很少被访问(非活跃)的内存页;

越接近链表尾部,就表示内存页越不常访问。这样,在回收内存时,系统就可以根据活跃程度,优先回收不活跃的内存

页面置换算法

那其算法目标则是,尽可能减少页面的换入换出的次数,常见的页面置换算法有如下几种:

- 最佳页面置换算法(OPT)

- 先进先出置换算法(FIFO)

- 最近最久未使用的置换算法(LRU)

- 时钟页面置换算法(Lock)

- 最不常用置换算法(LFU)

最近最久未使用(LRU)的置换算法的基本思路是,发生缺页时,选择最长时间没有被访问的页面进行置换,也就是说,该算法假设已经很久没有使用的页面很有可能在未来较长的一段时间内仍然不会被使用。这种算法近似最优置换算法,最优置换算法是通过「未来」的使用情况来推测要淘汰的页面,而 LRU 则是通过「历史」的使用情况来推测要淘汰的页面。

最不常用(LFU)算法是当发生缺页中断时,选择「访问次数」最少的那个页面,并将其淘汰。

它的实现方式是,对每个页面设置一个「访问计数器」,每当一个页面被访问时,该页面的访问计数器就累加 1。在发生缺页中断时,淘汰计数器值最小的那个页面。

看起来很简单,每个页面加一个计数器就可以实现了,但是在操作系统中实现的时候,我们需要考虑效率和硬件成本的。

要增加一个计数器来实现,这个硬件成本是比较高的,另外如果要对这个计数器查找哪个页面访问次数最小,查找链表本身,如果链表长度很大,是非常耗时的,效率不高。

但还有个问题,LFU 算法只考虑了频率问题,没考虑时间的问题,比如有些页面在过去时间里访问的频率很高,但是现在已经没有访问了,而当前频繁访问的页面由于没有这些页面访问的次数高,在发生缺页中断时,就会可能会误伤当前刚开始频繁访问,但访问次数还不高的页面。

那这个问题的解决的办法还是有的,可以定期减少访问的次数,比如当发生时间中断时,把过去时间访问的页面的访问次数除以 2,也就说,随着时间的流失,以前的高访问次数的页面会慢慢减少,相当于加大了被置换的概率

中断

CPU停下当前的工作任务,去处理其他事情,处理完后回来继续执行刚才的任务,这一过程便是中断。

中断是计算机系统中一种机制,用于在处理器执行指令时暂停当前任务,并转而执行其他任务或处理特定事件。以下是中断的基本流程:

- 发生中断:当外部设备或者软件程序需要处理器的注意或者响应时,会发出中断信号。处理器在接收到中断信号后,会停止当前执行的指令,保存当前执行现场,并跳转到中断处理程序执行。

- 中断响应:处理器接收到中断信号后,会根据中断向量表找到对应的中断处理程序的入口地址。 处理器会保存当前执行现场(如程序计数器、寄存器状态等),以便在中断处理完成后能够恢复执行。

- 中断处理:处理器跳转到中断处理程序的入口地址开始执行中断处理程序。中断处理程序会根据中断类型进行相应的处理,可能涉及到保存现场、处理中断事件、执行特定任务等

中断分为外部中断和内部中断:

外部中断分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断:

- 可屏蔽中断:通过INTR线向CPU请求的中断,主要来自外部设备如硬盘,打印机,网卡等。此类中断并不会影响系统运行,可随时处理,甚至不处理,所以名为可屏蔽。

- 不可屏蔽中断:通过NMI线向CPU请求的中断,如电源掉电,硬件线路故障等。这里不可屏蔽的意思不是不可以屏蔽,不建议屏蔽,而是问题太大,屏蔽不了,不能屏蔽的意思。注:INTR和NMI都是CPU的引脚

内部中断分为陷阱、故障、终止:

- 陷阱:是一种有意的,预先安排的异常事件,一般是在编写程序时故意设下的陷阱指令,而后执行到陷阱指令后,CPU将会调用特定程序进行相应的处理,处理结束后返回到陷阱指令的下一条指令。如系统调用,程序调试功能等。如printf函数,最底层的实现中会有一条int 0x80指令,这就是一条陷阱指令,使用0x80号中断进行系统调用。

- 故障:故障是在引起故障的指令被执行,但还没有执行结束时,CPU检测到的一类的意外事件。出错时交由故障处理程序处理,如果能处理修正这个错误,就将控制返回到引起故障的指令即CPU重新执这条指令。如果不能处理就报错。常见的故障为缺页,当CPU引用的虚拟地址对应的物理页不存在时就会发生故障。缺页异常是能够修正的,有着专门的缺页处理程序,它会将缺失的物理页从磁盘中重新调进主存。而后再次执行引起故障的指令时便能够顺利执行了。

- 终止:执行指令的过程中发生了致命错误,不可修复,程序无法继续运行,只能终止,通常会是一些硬件的错误。终止处理程序不会将控制返回给原程序,而是直接终止原程序

中断按事件来源分类,可以分为外部中断和内部中断。中断事件来自于CPU外部的被称为外部中断,来自于CPU内部的则为内部中断。

进一步细分,外部中断还可分为可屏蔽中断(maskable interrupt)和不可屏蔽中断(non-maskable interrupt)两种,而内部中断按事件是否正常来划分可分为软中断和异常两种。

- 外部中断的中断事件来源于CPU外部,必然是某个硬件产生的,所以外部中断又被称为硬件中断(hardware interrupt)。计算机的外部设备,如网卡、声卡、显卡等都能产生中断。外部设备的中断信号是通过两根信号线通知CPU的,一根是INTR,另一根是NMI。CPU从INTR收到的中断信号都是不影响系统运行的,CPU可以选择屏蔽(通过设置中断屏蔽寄存器中的IF位),而从NMI中收到的中断信号则是影响系统运行的严重错误,不可屏蔽,因为屏蔽的意义不大,系统已经无法运行。

- 内部中断来自于处理器内部,其中软中断是由软件主动发起的中断,常被用于系统调用(system call);而异常则是指令执行期间CPU内部产生的错误引起的。异常也和不可屏蔽中断一样不受eflags寄存器的IF位影响,区别在于不可屏蔽中断发生的事件会导致处理器无法运行(如断电、电源故障等),而异常则是影响系统正常运行的中断(如除0、越界访问等)。

中断使得计算机系统具备应对对处理突发事件的能力,提高了CPU的工作效率,如果没有中断系统,CPU就只能按照原来的程序编写的先后顺序,对各个外设进行查询和处理,即轮询工作方式,轮询方法貌似公平,但实际工作效率却很低,却不能及时响应紧急事件。

网络IO

IO模型

- 阻塞I/O模型:应用程序发起I/O操作后会被阻塞,直到操作完成才返回结果。适用于对实时性要求不高的场景。

- 非阻塞I/O模型:应用程序发起I/O操作后立即返回,不会被阻塞,但需要不断轮询或者使用select/poll/epoll等系统调用来检查I/O操作是否完成。适合于需要进行多路复用的场景,例如需要同时处理多个socket连接的服务器程序。

- I/O复用模型:通过select、poll、epoll等系统调用,应用程序可以同时等待多个I/O操作,当其中任何一个I/O操作准备就绪时,应用程序会被通知。适合于需要同时处理多个I/O操作的场景,比如高并发的服务端程序。

- 信号驱动I/O模型:应用程序发起I/O操作后,可以继续做其他事情,当I/O操作完成时,操作系统会向应用程序发送信号来通知其完成。适合于需要异步I/O通知的场景,可以提高系统的并发能力。

- 异步I/O模型:应用程序发起I/O操作后可以立即做其他事情,当I/O操作完成时,应用程序会得到通知。异步I/O模型由操作系统内核完成I/O操作,应用程序只需等待通知即可。适合于需要大量并发连接和高性能的场景,能够减少系统调用次数,提高系统效率

服务器处理并发请求方式

- 单线程web服务器方式:web服务器一次处理一个请求,结束后读取并处理下一个请求,性能比较低,一次只能处理一个请求。

- 多进程/多线程web服务器:web服务器生成多个进程或线程并行处理多个用户请求,进程或线程可以按需或事先生成。有的web服务器应用程序为每个用户请求生成一个单独的进程或线程来进行响应,不过,一旦并发请求数量达到成千上万时,多个同时运行的进程或线程将会消耗大量的系统资源。(即每个进程只能响应一个请求,并且一个进程对应一个线程)

- I/O多路复用web服务器:web服务器可以I/O多路复用,达到只用一个线程就能监听和处理多个客户端的 i/o 事件。

- 多路复用多线程web服务器:将多进程和多路复用的功能结合起来形成的web服务器架构,其避免了让一个进程服务于过多的用户请求,并能充分利用多CPU主机所提供的计算能力。(这种架构可以理解为有多个进程,并且一个进程又生成多个线程,每个线程处理一个请求)

IO多路复用

select/poll/epoll 都是内核提供给用户态的多路复用系统调用,进程可以通过一个系统调用函数从内核中获取多个事件。

select/poll/epoll 是如何获取网络事件的呢?在获取事件时,先把所有连接(文件描述符)传给内核,再由内核返回产生了事件的连接,然后在用户态中再处理这些连接对应的请求即可。

select/poll

select 实现多路复用的方式是,将已连接的 Socket 都放到一个文件描述符集合,然后调用 select 函数将文件描述符集合拷贝到内核里,让内核来检查是否有网络事件产生,检查的方式很粗暴,就是通过遍历文件描述符集合的方式,当检查到有事件产生后,将此 Socket 标记为可读或可写, 接着再把整个文件描述符集合拷贝回用户态里,然后用户态还需要再通过遍历的方法找到可读或可写的 Socket,然后再对其处理。所以,对于 select 这种方式,需要进行 2 次「遍历」文件描述符集合,一次是在内核态里,一个次是在用户态里 ,而且还会发生 2 次「拷贝」文件描述符集合,先从用户空间传入内核空间,由内核修改后,再传出到用户空间中。

select 使用固定长度的 BitsMap,表示文件描述符集合,而且所支持的文件描述符的个数是有限制的,在 Linux 系统中,由内核中的 FD_SETSIZE 限制, 默认最大值为 1024,只能监听 0~1023 的文件描述符。

poll 不再用 BitsMap 来存储所关注的文件描述符,取而代之用动态数组,以链表形式来组织,突破了 select 的文件描述符个数限制,当然还会受到系统文件描述符限制。

但是 poll 和 select 并没有太大的本质区别,都是使用「线性结构」存储进程关注的 Socket 集合,因此都需要遍历文件描述符集合来找到可读或可写的 Socket,时间复杂度为 O(n),而且也需要在用户态与内核态之间拷贝文件描述符集合,这种方式随着并发数上来,性能的损耗会呈指数级增长。

epoll

epoll 通过两个方面,很好解决了 select/poll 的问题。

- 第一点,epoll 在内核里使用红黑树来跟踪进程所有待检测的文件描述字,把需要监控的 socket 通过 epoll_ctl() 函数加入内核中的红黑树里,红黑树是个高效的数据结构,增删改一般时间复杂度是 O(logn)。而 select/poll 内核里没有类似 epoll 红黑树这种保存所有待检测的 socket 的数据结构,所以 select/poll 每次操作时都传入整个 socket 集合给内核,而 epoll 因为在内核维护了红黑树,可以保存所有待检测的 socket ,所以只需要传入一个待检测的 socket,减少了内核和用户空间大量的数据拷贝和内存分配。

- 第二点, epoll 使用事件驱动的机制,内核里维护了一个链表来记录就绪事件,当某个 socket 有事件发生时,通过回调函数内核会将其加入到这个就绪事件列表中,当用户调用 epoll_wait() 函数时,只会返回有事件发生的文件描述符的个数,不需要像 select/poll 那样轮询扫描整个 socket 集合,大大提高了检测的效率。

epoll 的方式即使监听的 Socket 数量越多的时候,效率不会大幅度降低,能够同时监听的 Socket 的数目也非常的多了,上限就为系统定义的进程打开的最大文件描述符个数.

epoll 支持两种事件触发模式,分别是边缘触发(edge-triggered,ET)和水平触发(level-triggered,LT)。

这两个术语还挺抽象的,其实它们的区别还是很好理解的。

- 使用边缘触发模式时,当被监控的 Socket 描述符上有可读事件发生时,服务器端只会从 epoll_wait 中苏醒一次,即使进程没有调用 read 函数从内核读取数据,也依然只苏醒一次,因此我们程序要保证一次性将内核缓冲区的数据读取完;

- 使用水平触发模式时,当被监控的 Socket 上有可读事件发生时,服务器端不断地从 epoll_wait 中苏醒,直到内核缓冲区数据被 read 函数读完才结束,目的是告诉我们有数据需要读取;

水平触发的意思是只要满足事件的条件,比如内核中有数据需要读,就一直不断地把这个事件传递给用户;而边缘触发的意思是只有第一次满足条件的时候才触发,之后就不会再传递同样的事件了。

如果使用水平触发模式,当内核通知文件描述符可读写时,接下来还可以继续去检测它的状态,看它是否依然可读或可写。所以在收到通知后,没必要一次执行尽可能多的读写操作。

如果使用边缘触发模式,I/O 事件发生时只会通知一次,而且我们不知道到底能读写多少数据,所以在收到通知后应尽可能地读写数据,以免错失读写的机会。因此,我们会循环从文件描述符读写数据,那么如果文件描述符是阻塞的,没有数据可读写时,进程会阻塞在读写函数那里,程序就没办法继续往下执行。所以,边缘触发模式一般和非阻塞 I/O 搭配使用,程序会一直执行 I/O 操作,直到系统调用(如 read 和 write)返回错误,错误类型为 EAGAIN 或 EWOULDBLOCK。

一般来说,边缘触发的效率比水平触发的效率要高,因为边缘触发可以减少 epoll_wait 的系统调用次数,系统调用也是有一定的开销的的,毕竟也存在上下文的切换。

Redis,Nginx以及Netty的高性能原因

依赖Reactor 模式实现了高性能网络模式,这个是在i/o多路复用接口基础上实现的了网络模型。Reactor 翻译过来的意思是「反应堆」,这里的反应指的是「对事件反应」,也就是来了一个事件,Reactor 就有相对应的反应/响应。

Reactor 模式主要由 Reactor 和处理资源池这两个核心部分组成,它俩负责的事情如下:

- Reactor 负责监听和分发事件,事件类型包含连接事件、读写事件;

- 处理资源池负责处理事件,如 read -> 业务逻辑 -> send;

Reactor 模式是灵活多变的,可以应对不同的业务场景,灵活在于:

- Reactor 的数量可以只有一个,也可以有多个;

- 处理资源池可以是单个进程 / 线程,也可以是多个进程 /线程;

添加fd到epoll实例时,会加入epoll_event,包括event要监听的事件类型和event.data.ptr和数据,一般会封装一个Channel类放在event.data.ptr,在这个类中有epoll_fd,fd以及回调函数方便进行事件处理

Redis 6.0 之前使用的 Reactor 模型就是单 Reactor 单进程模式。单 Reactor 单进程的方案因为全部工作都在同一个进程内完成,所以实现起来比较简单,不需要考虑进程间通信,也不用担心多进程竞争

但是,这种方案存在 2 个缺点:

- 第一个缺点,因为只有一个进程,无法充分利用 多核 CPU 的性能;

- 第二个缺点,Handler 对象在业务处理时,整个进程是无法处理其他连接的事件的,如果业务处理耗时比较长,那么就造成响应的延迟;

所以,单 Reactor 单进程的方案不适用计算机密集型的场景,只适用于业务处理非常快速的场景。

Redis 是由 C 语言实现的,在 Redis 6.0 版本之前采用的正是「单 Reactor 单进程」的方案,因为 Redis 业务处理主要是在内存中完成,操作的速度是很快的,性能瓶颈不在 CPU 上,所以 Redis 对于命令的处理是单进程的方案。

Netty 是采用了多 Reactor 多线程方案,多 Reactor 多线程的方案优势:

- 主线程和子线程分工明确,主线程只负责接收新连接,子线程负责完成后续的业务处理。

- 主线程和子线程的交互很简单,主线程只需要把新连接传给子线程,子线程无须返回数据,直接就可以在子线程将处理结果发送给客户端

nginx 是多 Reactor 多进程方案,不过方案与标准的多 Reactor 多进程有些差异.具体差异表现在主进程中仅仅用来初始化 socket,并没有创建 mainReactor 来 accept 连接,而是由子进程的 Reactor 来 accept 连接,通过锁来控制一次只有一个子进程进行 accept(防止出现惊群现象),子进程 accept 新连接后就放到自己的 Reactor 进行处理,不会再分配给其他子进程

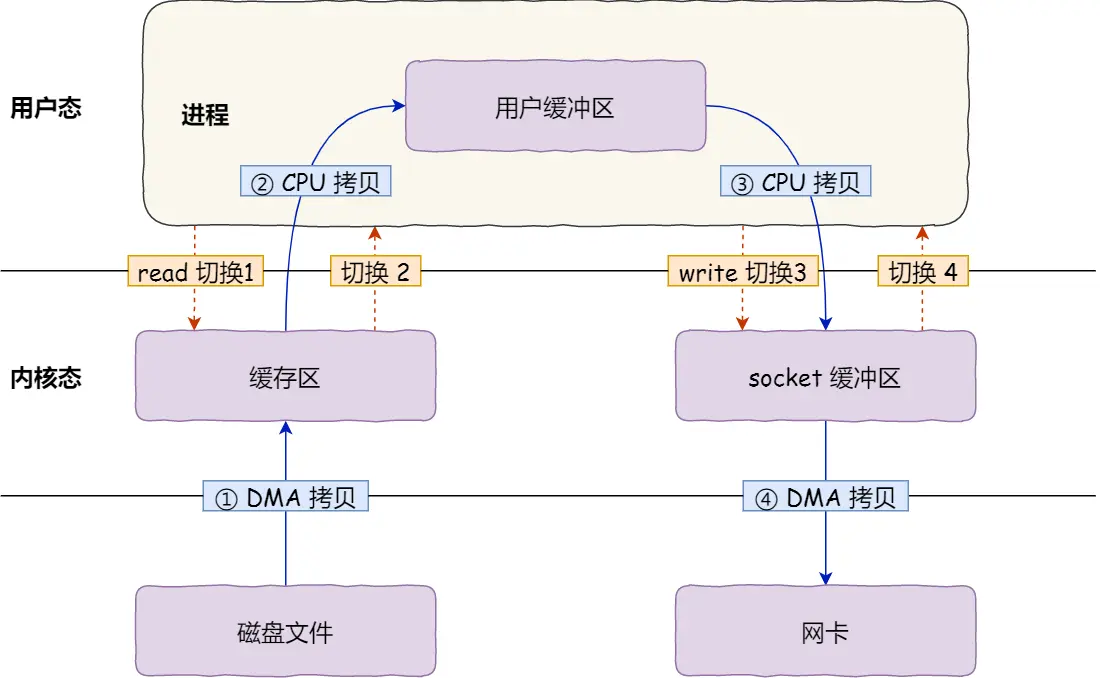

零拷贝

传统 IO 的工作方式,从硬盘读取数据,然后再通过网卡向外发送,我们需要进行 4 上下文切换,和 4 次数据拷贝,其中 2 次数据拷贝发生在内存里的缓冲区和对应的硬件设备之间,这个是由 DMA 完成,另外 2 次则发生在内核态和用户态之间,这个数据搬移工作是由 CPU 完成的。

为了理解 sendfile 的优势,我们先来看看传统 read() 和 write() 的过程。假设我们要将一个文件通过网络发送出去,通常需要经过以下四个步骤,伴随着四次数据拷贝和两次用户态与内核态的切换:

- 第一次拷贝:

read()系统调用触发,DMA(直接内存访问)引擎将磁盘上的数据拷贝到内核空间的读缓冲区。 - 第二次拷贝:CPU 将数据从内核空间的读缓冲区拷贝到用户空间的缓冲区。此时,用户态和内核态发生了一次切换。

- 第三次拷贝:

write()系统调用触发,CPU 将数据从用户空间的缓冲区拷贝到内核空间的 socket 缓冲区。又一次用户态与内核态的切换。 - 第四次拷贝:DMA 引擎将数据从内核空间的 socket 缓冲区拷贝到网络协议栈,最终发送出去。

为了提高文件传输的性能,于是就出现了零拷贝技术,它通过一次系统调用(sendfile 方法)合并了磁盘读取与网络发送两个操作,降低了上下文切换次数。另外,拷贝数据都是发生在内核中的,天然就降低了数据拷贝的次数。

零拷贝技术的文件传输方式相比传统文件传输的方式,减少了 2 次上下文切换和数据拷贝次数,只需要 2 次上下文切换和数据拷贝次数,就可以完成文件的传输,而且 2 次的数据拷贝过程,都不需要通过 CPU,2 次都是由 DMA 来搬运。总体来看,零拷贝技术可以把文件传输的性能提高至少一倍以上。

TCP/IP

TCP/IP协议被组织成四个概念层,其中有三层对应于ISO参考模型中的相应层。ICP/IP协议族并不包含物理层和数据链路层,因此它不能独立完成整个计算机网络系统的功能,必须与许多其他的协议协同工作。TCP/IP 网络通常是由上到下分成 4 层,分别是应用层,传输层,网络层和网络接口层。

- 应用层 支持 HTTP、SMTP 等最终用户进程

- 传输层 处理主机到主机的通信(TCP、UDP)

- 网络层 寻址和路由数据包(IP 协议)

- 链路层 通过网络的物理电线、电缆或无线信道移动比特

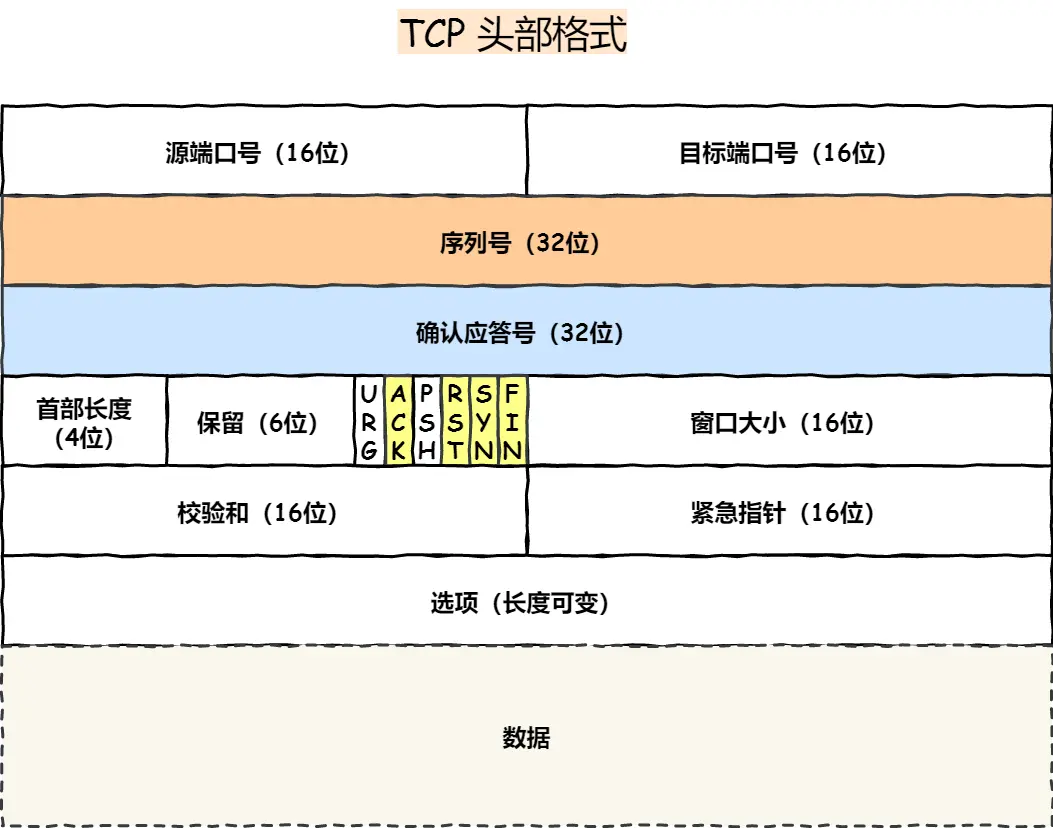

序列号:在建立连接时由计算机生成的随机数作为其初始值,通过 SYN 包传给接收端主机,每发送一次数据,就「累加」一次该「数据字节数」的大小。用来解决网络包乱序问题。

确认应答号:指下一次「期望」收到的数据的序列号,发送端收到这个确认应答以后可以认为在这个序号以前的数据都已经被正常接收。用来解决丢包的问题。

控制位:

- ACK:该位为 1 时,「确认应答」的字段变为有效,TCP 规定除了最初建立连接时的 SYN 包之外该位必须设置为 1 。

- RST:该位为 1 时,表示 TCP 连接中出现异常必须强制断开连接。

- SYN:该位为 1 时,表示希望建立连接,并在其「序列号」的字段进行序列号初始值的设定。

- FIN:该位为 1 时,表示今后不会再有数据发送,希望断开连接。当通信结束希望断开连接时,通信双方的主机之间就可以相互交换 FIN 位为 1 的 TCP 段。

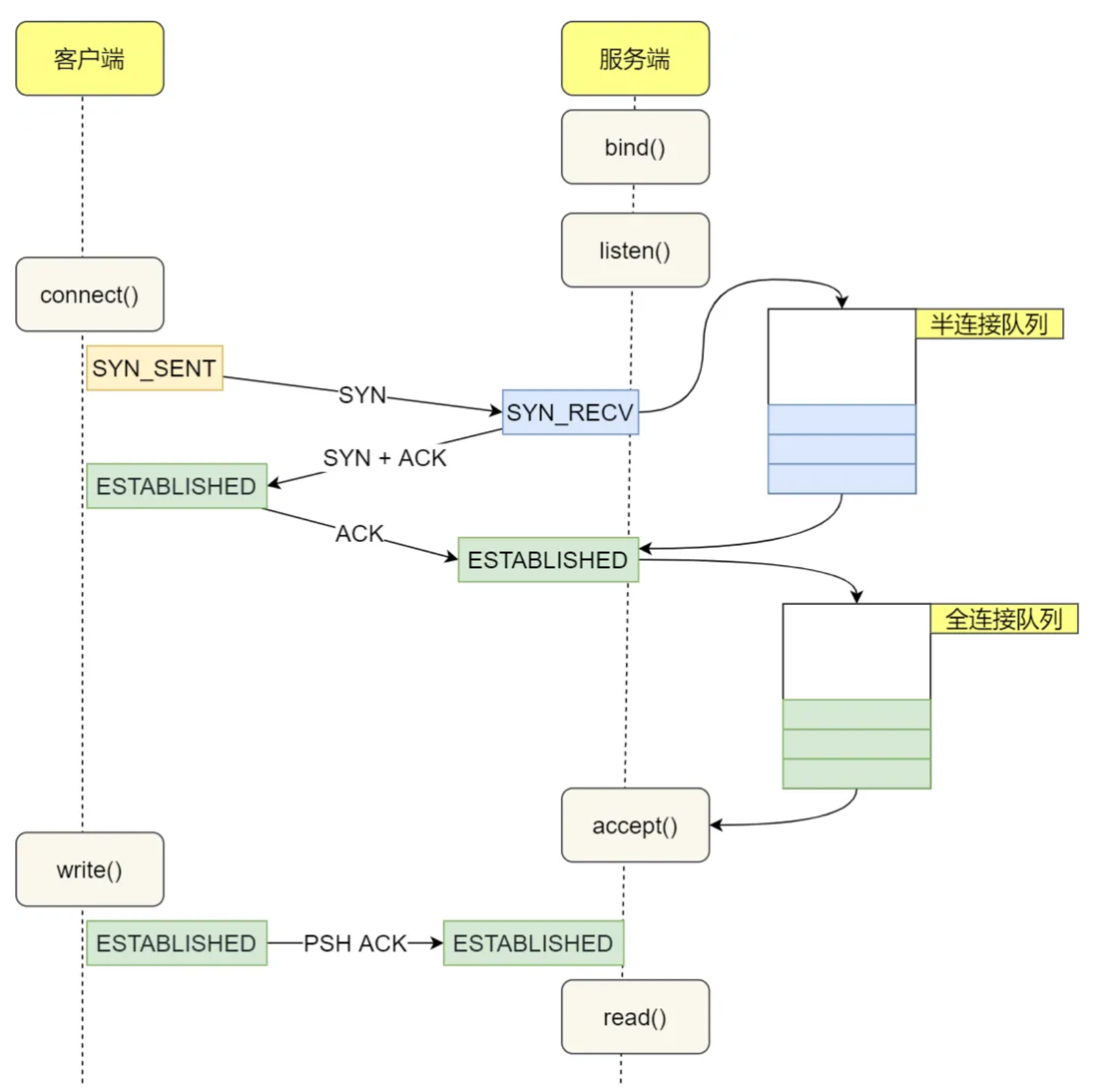

三次握手

一开始,客户端和服务端都处于 CLOSE 状态。先是服务端主动监听某个端口,处于 LISTEN 状态

客户端会随机初始化序号(client_isn),将此序号置于 TCP 首部的「序号」字段中,同时把 SYN 标志位置为 1,表示 SYN 报文。接着把第一个 SYN 报文发送给服务端,表示向服务端发起连接,该报文不包含应用层数据,之后客户端处于 SYN-SENT 状态。

服务端收到客户端的 SYN 报文后,首先服务端也随机初始化自己的序号(server_isn),将此序号填入 TCP 首部的「序号」字段中,其次把 TCP 首部的「确认应答号」字段填入 client_isn + 1, 接着把 SYN 和 ACK 标志位置为 1。最后把该报文发给客户端,该报文也不包含应用层数据,之后服务端处于 SYN-RCVD 状态。

- 客户端收到服务端报文后,还要向服务端回应最后一个应答报文,首先该应答报文 TCP 首部 ACK 标志位置为 1 ,其次「确认应答号」字段填入 server_isn + 1 ,最后把报文发送给服务端,这次报文可以携带客户到服务端的数据,之后客户端处于 ESTABLISHED 状态。

- 服务端收到客户端的应答报文后,也进入 ESTABLISHED 状态。

第三次握手是可以携带数据的,前两次握手是不可以携带数据的,这也是面试常问的题。

TCP为什么需要三次握手建立连接

三次握手的原因:

- 三次握手才可以阻止重复历史连接的初始化(主要原因)

- 三次握手才可以同步双方的初始序列号

- 三次握手才可以避免资源浪费

三次握手的首要原因是为了防止旧的重复连接初始化造成混乱。

TCP三次握手后,客户端第三次发送的确认包丢失会发生什么

客户端收到服务端的 SYN-ACK 报文后,就会给服务端回一个 ACK 报文,也就是第三次握手,此时客户端状态进入到 ESTABLISH 状态。

因为这个第三次握手的 ACK 是对第二次握手的 SYN 的确认报文,所以当第三次握手丢失了,如果服务端那一方迟迟收不到这个确认报文,就会触发超时重传机制,重传 SYN-ACK 报文,直到收到第三次握手,或者达到最大重传次数。

当服务端超时重传 2 次 SYN-ACK 报文后,由于 tcp_synack_retries 为 2,已达到最大重传次数,于是再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到客户端的第三次握手(ACK 报文),那么服务端就会断开连接.

三次握手和 accept 是什么关系? accept 做了哪些事情?

tcp 完成三次握手后,连接会被保存到内核的全连接队列,调用 accpet 就是从把连接取出来给用户程序使用。

客户端发送的第一个 SYN 报文,服务器没有收到怎么办

当客户端想和服务端建立 TCP 连接的时候,首先第一个发的就是 SYN 报文,然后进入到 SYN_SENT 状态。

在这之后,如果客户端迟迟收不到服务端的 SYN-ACK 报文(第二次握手),就会触发「超时重传」机制,重传 SYN 报文,而且重传的 SYN 报文的序列号都是一样的。

不同版本的操作系统可能超时时间不同,有的 1 秒的,也有 3 秒的,这个超时时间是写死在内核里的,如果想要更改则需要重新编译内核,比较麻烦。

当客户端在 1 秒后没收到服务端的 SYN-ACK 报文后,客户端就会重发 SYN 报文,那到底重发几次呢?

在 Linux 里,客户端的 SYN 报文最大重传次数由 tcp_syn_retries内核参数控制,这个参数是可以自定义的,默认值一般是 5。

通常,第一次超时重传是在 1 秒后,第二次超时重传是在 2 秒,第三次超时重传是在 4 秒后,第四次超时重传是在 8 秒后,第五次是在超时重传 16 秒后。没错,每次超时的时间是上一次的 2 倍。

当第五次超时重传后,会继续等待 32 秒,如果服务端仍然没有回应 ACK,客户端就不再发送 SYN 包,然后断开 TCP 连接。

所以,总耗时是 1+2+4+8+16+32=63 秒,大约 1 分钟左右。

服务器收到第一个 SYN 报文,回复的 SYN + ACK 报文丢失了怎么办

当服务端收到客户端的第一次握手后,就会回 SYN-ACK 报文给客户端,这个就是第二次握手,此时服务端会进入 SYN_RCVD 状态。

第二次握手的 SYN-ACK 报文其实有两个目的 :

- 第二次握手里的 ACK, 是对第一次握手的确认报文;

- 第二次握手里的 SYN,是服务端发起建立 TCP 连接的报文;

所以,如果第二次握手丢了,就会发生比较有意思的事情,具体会怎么样呢?

因为第二次握手报文里是包含对客户端的第一次握手的 ACK 确认报文,所以,如果客户端迟迟没有收到第二次握手,那么客户端就觉得可能自己的 SYN 报文(第一次握手)丢失了,于是客户端就会触发超时重传机制,重传 SYN 报文。

然后,因为第二次握手中包含服务端的 SYN 报文,所以当客户端收到后,需要给服务端发送 ACK 确认报文(第三次握手),服务端才会认为该 SYN 报文被客户端收到了。

那么,如果第二次握手丢失了,服务端就收不到第三次握手,于是服务端这边会触发超时重传机制,重传 SYN-ACK 报文。

在 Linux 下,SYN-ACK 报文的最大重传次数由 tcp_synack_retries内核参数决定,默认值是 5。

因此,当第二次握手丢失了,客户端和服务端都会重传:

- 客户端会重传 SYN 报文,也就是第一次握手,最大重传次数由 tcp_syn_retries内核参数决定;

- 服务端会重传 SYN-ACK 报文,也就是第二次握手,最大重传次数由 tcp_synack_retries 内核参数决定。

所以:

- 当客户端超时重传 1 次 SYN 报文后,由于 tcp_syn_retries 为 1,已达到最大重传次数,于是再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到服务端的第二次握手(SYN-ACK 报文),那么客户端就会断开连接。

- 当服务端超时重传 2 次 SYN-ACK 报文后,由于 tcp_synack_retries 为 2,已达到最大重传次数,于是再等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到客户端的第三次握手(ACK 报文),那么服务端就会断开连接。

假设客户端重传了 SYN 报文,服务端这边又收到重复的 SYN 报文怎么办?

会继续发送第二次握手报文。

第一次握手,客户端发送SYN报后,服务端回复ACK报,那这个过程中服务端内部做了哪些工作?

服务端收到客户端发起的 SYN 请求后,内核会把该连接存储到半连接队列,并向客户端响应 SYN+ACK,接着客户端会返回 ACK,服务端收到第三次握手的 ACK 后,内核会把连接从半连接队列移除,然后创建新的完全的连接,并将其添加到 accept 队列,等待进程调用 accept 函数时把连接取出来。

不管是半连接队列还是全连接队列,都有最大长度限制,超过限制时,内核会直接丢弃,或返回 RST 包。

大量SYN包发送给服务端服务端会发生什么事情?

有可能会导致TCP 半连接队列打满,这样当 TCP 半连接队列满了,后续再在收到 SYN 报文就会丢弃,导致客户端无法和服务端建立连接。

避免 SYN 攻击方式,可以有以下四种方法:

- 调大 netdev_max_backlog;

- 增大 TCP 半连接队列;

- 开启 tcp_syncookies;

- 减少 SYN+ACK 重传次数

方式一:调大 netdev_max_backlog

当网卡接收数据包的速度大于内核处理的速度时,会有一个队列保存这些数据包。控制该队列的最大值如下参数,默认值是 1000,我们要适当调大该参数的值,比如设置为 10000:1

net.core.netdev_max_backlog = 10000

方式二:增大 TCP 半连接队列

增大 TCP 半连接队列,要同时增大下面这三个参数:

- 增大 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog

- 增大 listen() 函数中的 backlog

- 增大 net.core.somaxconn

方式三:开启 net.ipv4.tcp_syncookies

开启 syncookies 功能就可以在不使用 SYN 半连接队列的情况下成功建立连接,相当于绕过了 SYN 半连接来建立连接。

具体过程:

- 当 「 SYN 队列」满之后,后续服务端收到 SYN 包,不会丢弃,而是根据算法,计算出一个

cookie值; - 将 cookie 值放到第二次握手报文的「序列号」里,然后服务端回第二次握手给客户端;

- 服务端接收到客户端的应答报文时,服务端会检查这个 ACK 包的合法性。如果合法,将该连接对象放入到「 Accept 队列」。

- 最后应用程序通过调用

accpet()接口,从「 Accept 队列」取出的连接。

可以看到,当开启了 tcp_syncookies 了,即使受到 SYN 攻击而导致 SYN 队列满时,也能保证正常的连接成功建立。

net.ipv4.tcp_syncookies 参数主要有以下三个值:

- 0 值,表示关闭该功能;

- 1 值,表示仅当 SYN 半连接队列放不下时,再启用它;

- 2 值,表示无条件开启功能;

方式四:减少 SYN+ACK 重传次数

当服务端受到 SYN 攻击时,就会有大量处于 SYN_REVC 状态的 TCP 连接,处于这个状态的 TCP 会重传 SYN+ACK ,当重传超过次数达到上限后,就会断开连接。

那么针对 SYN 攻击的场景,我们可以减少 SYN-ACK 的重传次数,以加快处于 SYN_REVC 状态的 TCP 连接断开。

TCP四次挥手

具体过程:

- 客户端主动调用关闭连接的函数,于是就会发送 FIN 报文,这个 FIN 报文代表客户端不会再发送数据了,进入 FIN_WAIT_1 状态;

- 服务端收到了 FIN 报文,然后马上回复一个 ACK 确认报文,此时服务端进入 CLOSE_WAIT 状态。在收到 FIN 报文的时候,TCP 协议栈会为 FIN 包插入一个文件结束符 EOF 到接收缓冲区中,服务端应用程序可以通过 read 调用来感知这个 FIN 包,这个 EOF 会被放在已排队等候的其他已接收的数据之后,所以必须要得继续 read 接收缓冲区已接收的数据;

- 接着,当服务端在 read 数据的时候,最后自然就会读到 EOF,接着 read() 就会返回 0,这时服务端应用程序如果有数据要发送的话,就发完数据后才调用关闭连接的函数,如果服务端应用程序没有数据要发送的话,可以直接调用关闭连接的函数,这时服务端就会发一个 FIN 包,这个 FIN 报文代表服务端不会再发送数据了,之后处于 LAST_ACK 状态;

- 客户端接收到服务端的 FIN 包,并发送 ACK 确认包给服务端,此时客户端将进入 TIME_WAIT 状态;

- 服务端收到 ACK 确认包后,就进入了最后的 CLOSE 状态;

- 客户端经过 2MSL 时间之后,也进入 CLOSE 状态;

为什么4次握手中间两次不能变成一次

服务器收到客户端的 FIN 报文时,内核会马上回一个 ACK 应答报文,但是服务端应用程序可能还有数据要发送,所以并不能马上发送 FIN 报文,而是将发送 FIN 报文的控制权交给服务端应用程序:

- 如果服务端应用程序有数据要发送的话,就发完数据后,才调用关闭连接的函数;

- 如果服务端应用程序没有数据要发送的话,可以直接调用关闭连接的函数,

从上面过程可知,是否要发送第三次挥手的控制权不在内核,而是在被动关闭方(上图的服务端)的应用程序,因为应用程序可能还有数据要发送,由应用程序决定什么时候调用关闭连接的函数,当调用了关闭连接的函数,内核就会发送 FIN 报文了,所以服务端的 ACK 和 FIN 一般都会分开发送

当被动关闭方在 TCP 挥手过程中,「没有数据要发送」并且「开启了 TCP 延迟确认机制」,那么第二和第三次挥手就会合并传输,这样就出现了三次挥手。

第三次挥手一直没发,会发生什么?

当主动方收到 ACK 报文后,会处于 FIN_WAIT2 状态,就表示主动方的发送通道已经关闭,接下来将等待对方发送 FIN 报文,关闭对方的发送通道。

这时,如果连接是用 shutdown 函数关闭的,连接可以一直处于 FIN_WAIT2 状态,因为它可能还可以发送或接收数据。但对于 close 函数关闭的孤儿连接,由于无法再发送和接收数据,所以这个状态不可以持续太久,而 tcp_fin_timeout 控制了这个状态下连接的持续时长,默认值是 60 秒:

第二次和第三次挥手之间,主动断开的那端能干什么

如果主动断开的一方,是调用了 shutdown 函数来关闭连接,并且只选择了关闭发送能力且没有关闭接收能力的话,那么主动断开的一方在第二次和第三次挥手之间还可以接收数据.

断开连接时客户端 FIN 包丢失,服务端的状态是什么?

当客户端(主动关闭方)调用 close 函数后,就会向服务端发送 FIN 报文,试图与服务端断开连接,此时客户端的连接进入到 FIN_WAIT_1 状态。

正常情况下,如果能及时收到服务端(被动关闭方)的 ACK,则会很快变为 FIN_WAIT2状态。

如果第一次挥手丢失了,那么客户端迟迟收不到被动方的 ACK 的话,也就会触发超时重传机制,重传 FIN 报文,重发次数由 tcp_orphan_retries 参数控制。

当客户端重传 FIN 报文的次数超过 tcp_orphan_retries 后,就不再发送 FIN 报文,则会在等待一段时间(时间为上一次超时时间的 2 倍),如果还是没能收到第二次挥手,那么客户端直接进入到 close 状态,而服务端还是ESTABLISHED状态

为什么四次挥手之后要等2MSL

MSL 是 Maximum Segment Lifetime,报文最大生存时间,它是任何报文在网络上存在的最长时间,超过这个时间报文将被丢弃。因为 TCP 报文基于是 IP 协议的,而 IP 头中有一个 TTL 字段,是 IP 数据报可以经过的最大路由数,每经过一个处理他的路由器此值就减 1,当此值为 0 则数据报将被丢弃,同时发送 ICMP 报文通知源主机。

MSL 与 TTL 的区别: MSL 的单位是时间,而 TTL 是经过路由跳数。所以 MSL 应该要大于等于 TTL 消耗为 0 的时间,以确保报文已被自然消亡。

TTL 的值一般是 64,Linux 将 MSL 设置为 30 秒,意味着 Linux 认为数据报文经过 64 个路由器的时间不会超过 30 秒,如果超过了,就认为报文已经消失在网络中了。

TIME_WAIT 等待 2 倍的 MSL,比较合理的解释是: 网络中可能存在来自发送方的数据包,当这些发送方的数据包被接收方处理后又会向对方发送响应,所以一来一回需要等待 2 倍的时间。

比如,如果被动关闭方没有收到断开连接的最后的 ACK 报文,就会触发超时重发 FIN 报文,另一方接收到 FIN 后,会重发 ACK 给被动关闭方, 一来一去正好 2 个 MSL。

可以看到 2MSL时长 这其实是相当于至少允许报文丢失一次。比如,若 ACK 在一个 MSL 内丢失,这样被动方重发的 FIN 会在第 2 个 MSL 内到达,TIME_WAIT 状态的连接可以应对

服务端出现大量的timewait有哪些原因?

如果一个服务器端出现了大量的 TIME_WAIT 状态,通常意味着服务器主动关闭了许多 TCP 连接。这在高并发、短连接的应用场景下非常常见,例如 Web 服务器处理大量的 HTTP/1.0 请求

TIME_WAIT 状态发生在主动关闭连接的一方。它的主要作用是:

- 可靠地终止连接:确保最后一个

ACK包能够被对端(被动关闭方)接收。如果这个ACK包在传输过程中丢失,对端会重发FIN包。处于TIME_WAIT状态的服务器依然能够接收到这个重发的FIN包,并再次发送ACK,从而保证连接的正常关闭。 - 避免旧连接的串扰:

TIME_WAIT状态会持续一个固定的时间(通常是2MSL,即 2 倍最大报文生存时间),在这个时间内,连接的四元组(源 IP、源端口、目的 IP、目的端口)不能被新连接复用。这可以防止旧连接的迟到数据包被新连接错误地接收,造成数据混乱

问题来了,什么场景下服务端会主动断开连接呢?

- 第一个场景:HTTP 没有使用长连接

- 第二个场景:HTTP 长连接超时

- 第三个场景:HTTP 长连接的请求数量达到上限

在 HTTP/1.0 中默认是关闭的,如果浏览器要开启 Keep-Alive,它必须在请求的 header 中添加:1

Connection: Keep-Alive

然后当服务器收到请求,作出回应的时候,它也被添加到响应中 header 里:1

Connection: Keep-Alive

这样做,TCP 连接就不会中断,而是保持连接。当客户端发送另一个请求时,它会使用同一个 TCP 连接。这一直继续到客户端或服务器端提出断开连接。

从 HTTP/1.1 开始, 就默认是开启了 Keep-Alive,现在大多数浏览器都默认是使用 HTTP/1.1,所以 Keep-Alive 都是默认打开的。一旦客户端和服务端达成协议,那么长连接就建立好了。

如果要关闭 HTTP Keep-Alive,需要在 HTTP 请求或者响应的 header 里添加 Connection:close 信息,也就是说,只要客户端和服务端任意一方的 HTTP header 中有 Connection:close 信息,那么就无法使用 HTTP 长连接的机制。

关闭 HTTP 长连接机制后,每次请求都要经历这样的过程:建立 TCP -> 请求资源 -> 响应资源 -> 释放连接,那么此方式就是 HTTP 短连接,只要任意一方的 HTTP header 中有 Connection:close 信息,就无法使用 HTTP 长连接机制,这样在完成一次 HTTP 请求/处理后,就会关闭连接。

问题来了,这时候是客户端还是服务端主动关闭连接呢?

在 RFC 文档中,并没有明确由谁来关闭连接,请求和响应的双方都可以主动关闭 TCP 连接。

不过,根据大多数 Web 服务的实现,不管哪一方禁用了 HTTP Keep-Alive,都是由服务端主动关闭连接,那么此时服务端上就会出现 TIME_WAIT 状态的连接。

如果使用了 HTTP 长连接,如果客户端完成一个 HTTP 请求后,就不再发起新的请求,此时这个 TCP 连接一直占用着不是挺浪费资源的吗?对没错,所以为了避免资源浪费的情况,web 服务软件一般都会提供一个参数,用来指定 HTTP 长连接的超时时间,比如 nginx 提供的 keepalive_timeout 参数。

假设设置了 HTTP 长连接的超时时间是 60 秒,nginx 就会启动一个「定时器」,如果客户端在完后一个 HTTP 请求后,在 60 秒内都没有再发起新的请求,定时器的时间一到,nginx 就会触发回调函数来关闭该连接,那么此时服务端上就会出现 TIME_WAIT 状态的连接。当服务端出现大量 TIME_WAIT 状态的连接时,如果现象是有大量的客户端建立完 TCP 连接后,很长一段时间没有发送数据,那么大概率就是因为 HTTP 长连接超时,导致服务端主动关闭连接,产生大量处于 TIME_WAIT 状态的连接。

Web 服务端通常会有个参数,来定义一条 HTTP 长连接上最大能处理的请求数量,当超过最大限制时,就会主动关闭连接。

比如 nginx 的 keepalive_requests 这个参数,这个参数是指一个 HTTP 长连接建立之后,nginx 就会为这个连接设置一个计数器,记录这个 HTTP 长连接上已经接收并处理的客户端请求的数量。如果达到这个参数设置的最大值时,则 nginx 会主动关闭这个长连接,那么此时服务端上就会出现 TIME_WAIT 状态的连接。

keepalive_requests 参数的默认值是 100 ,意味着每个 HTTP 长连接最多只能跑 100 次请求,这个参数往往被大多数人忽略,因为当 QPS (每秒请求数) 不是很高时,默认值 100 凑合够用。

但是,对于一些 QPS 比较高的场景,比如超过 10000 QPS,甚至达到 30000 , 50000 甚至更高,如果 keepalive_requests 参数值是 100,这时候就 nginx 就会很频繁地关闭连接,那么此时服务端上就会出大量的 TIME_WAIT 状态。

针对这个场景下,解决的方式也很简单,调大 nginx 的 keepalive_requests 参数就行。

TCP为什么可靠传输

TCP协议主要通过以下几点来保证传输可靠性:连接管理、序列号、确认应答、超时重传、流量控制、拥塞控制。

- 连接管理:即三次握手和四次挥手。连接管理机制能够建立起可靠的连接,这是保证传输可靠性的前提。

- 序列号:TCP将每个字节的数据都进行了编号,这就是序列号。序列号的具体作用如下:能够保证可靠性,既能防止数据丢失,又能避免数据重复。能够保证有序性,按照序列号顺序进行数据包还原。能够提高效率,基于序列号可实现多次发送,一次确认。

- 确认应答:接收方接收数据之后,会回传ACK报文,报文中带有此次确认的序列号,用于告知发送方此次接收数据的情况。在指定时间后,若发送端仍未收到确认应答,就会启动超时重传。

- 超时重传:超时重传主要有两种场景:数据包丢失:在指定时间后,若发送端仍未收到确认应答,就会启动超时重传,向接收端重新发送数据包。确认包丢失:当接收端收到重复数据(通过序列号进行识别)时将其丢弃,并重新回传ACK报文。

- 流量控制:接收端处理数据的速度是有限的,如果发送方发送数据的速度过快,就会导致接收端的缓冲区溢出,进而导致丢包。为了避免上述情况的发生,TCP支持根据接收端的处理能力,来决定发送端的发送速度。这就是流量控制。流量控制是通过在TCP报文段首部维护一个滑动窗口来实现的。

- 拥塞控制:拥塞控制就是当网络拥堵严重时,发送端减少数据发送。拥塞控制是通过发送端维护一个拥塞窗口来实现的。可以得出,发送端的发送速度,受限于滑动窗口和拥塞窗口中的最小值。拥塞控制方法分为:慢开始,拥塞避免、快重传和快恢复

TCP粘包问题

粘包的问题出现是因为不知道一个用户消息的边界在哪,如果知道了边界在哪,接收方就可以通过边界来划分出有效的用户消息。

一般有三种方式分包的方式:

- 固定长度的消息;

- 特殊字符作为边界;

- 自定义消息结构。

固定长度的消息

这种是最简单方法,即每个用户消息都是固定长度的,比如规定一个消息的长度是 64 个字节,当接收方接满 64 个字节,就认为这个内容是一个完整且有效的消息。

但是这种方式灵活性不高,实际中很少用。

特殊字符作为边界

我们可以在两个用户消息之间插入一个特殊的字符串,这样接收方在接收数据时,读到了这个特殊字符,就把认为已经读完一个完整的消息。

HTTP 是一个非常好的例子。

HTTP 通过设置回车符、换行符作为 HTTP 报文协议的边界。

有一点要注意,这个作为边界点的特殊字符,如果刚好消息内容里有这个特殊字符,我们要对这个字符转义,避免被接收方当作消息的边界点而解析到无效的数据。

自定义消息结构

我们可以自定义一个消息结构,由包头和数据组成,其中包头包是固定大小的,而且包头里有一个字段来说明紧随其后的数据有多大。

比如这个消息结构体,首先 4 个字节大小的变量来表示数据长度,真正的数据则在后面。1

2

3

4struct {

u_int32_t message_length;

char message_data[];

} message;

当接收方接收到包头的大小(比如 4 个字节)后,就解析包头的内容,于是就可以知道数据的长度,然后接下来就继续读取数据,直到读满数据的长度,就可以组装成一个完整到用户消息来处理了。

TCP拥塞控制

当网络出现拥堵时,如果继续发送大量数据包,可能会导致数据包时延、丢失等,这时 TCP 就会重传数据,但是一重传就会导致网络的负担更重,于是会导致更大的延迟以及更多的丢包,这个情况就会进入恶性循环被不断地放大….

网络发送拥塞时,TCP 会自我牺牲,降低发送的数据量。

于是,就有了拥塞控制,控制的目的就是避免「发送方」的数据填满整个网络。

为了在「发送方」调节所要发送数据的量,定义了一个叫做「拥塞窗口」的概念。

拥塞窗口 cwnd是发送方维护的一个的状态变量,它会根据网络的拥塞程度动态变化的。发送窗口 swnd 和接收窗口 rwnd 是约等于的关系,那么由于加入了拥塞窗口的概念后,此时发送窗口的值是swnd = min(cwnd, rwnd),也就是拥塞窗口和接收窗口中的最小值。

拥塞窗口 cwnd 变化的规则:

- 只要网络中没有出现拥塞,cwnd 就会增大;

- 但网络中出现了拥塞,cwnd 就减少

其实只要「发送方」没有在规定时间内接收到 ACK 应答报文,也就是发生了超时重传,就会认为网络出现了拥塞。拥塞控制有哪些控制算法?拥塞控制主要是四个算法:

- 慢启动

当发送方每收到一个 ACK,拥塞窗口 cwnd 的大小就会加 1。

慢启动算法,发包的个数是指数性的增长。那慢启动涨到什么时候是个头呢?

有一个叫慢启动门限 ssthresh (slow start threshold)状态变量。当 cwnd < ssthresh 时,使用慢启动算法。当 cwnd >= ssthresh 时,就会使用「拥塞避免算法」。

- 拥塞避免

当拥塞窗口 cwnd 「超过」慢启动门限 ssthresh 就会进入拥塞避免算法。

一般来说 ssthresh 的大小是 65535 字节。

那么进入拥塞避免算法后,它的规则是:每当收到一个 ACK 时,cwnd 增加 1/cwnd。

接上前面的慢启动的栗子,现假定 ssthresh 为 8:

当 8 个 ACK 应答确认到来时,每个确认增加 1/8,8 个 ACK 确认 cwnd 一共增加 1,于是这一次能够发送 9 个 MSS 大小的数据,变成了线性增长。

拥塞发生

当网络出现拥塞,也就是会发生数据包重传,重传机制主要有两种:

- 超时重传

- 快速重传

这两种使用的拥塞发送算法是不同的,接下来分别来说说。

发生超时重传的拥塞发生算法

当发生了「超时重传」,则就会使用拥塞发生算法。

这个时候,ssthresh 和 cwnd 的值会发生变化:

- ssthresh 设为 cwnd/2,

- cwnd 重置为 1 (是恢复为 cwnd 初始化值,我这里假定 cwnd 初始化值 1)

快速重传算法。当接收方发现丢了一个中间包的时候,发送三次前一个包的 ACK,于是发送端就会快速地重传,不必等待超时再重传。

TCP 认为这种情况不严重,因为大部分没丢,只丢了一小部分,则 ssthresh 和 cwnd 变化如下:

- cwnd = cwnd/2 ,也就是设置为原来的一半;

- ssthresh = cwnd;

进入快速恢复算法

快速恢复

快速重传和快速恢复算法一般同时使用,快速恢复算法是认为,你还能收到 3 个重复 ACK 说明网络也不那么糟糕,所以没有必要像 RTO 超时那么强烈。

正如前面所说,进入快速恢复之前,cwnd 和 ssthresh 已被更新了:

- cwnd = cwnd/2 ,也就是设置为原来的一半;

- ssthresh = cwnd;

然后,进入快速恢复算法如下:

- 拥塞窗口 cwnd = ssthresh + 3 ( 3 的意思是确认有 3 个数据包被收到了);

- 重传丢失的数据包;

- 如果再收到重复的 ACK,那么 cwnd 增加 1;

- 如果收到新数据的 ACK 后,把 cwnd 设置为第一步中的 ssthresh 的值,原因是该 ACK 确认了新的数据,说明从 duplicated ACK 时的数据都已收到,该恢复过程已经结束,可以回到恢复之前的状态了,也即再次进入拥塞避免状态;

UDP

UDP 报文中每个字段的含义如下:

- 源端口:这个字段占据 UDP 报文头的前 16 位,通常包含发送数据报的应用程序所使用的 UDP 端口。接收端的应用程序利用这个字段的值作为发送响应的目的地址。这个字段是可选的,所以发送端的应用程序不一定会把自己的端口号写入该字段中。如果不写入端口号,则把这个字段设置为 0。这样,接收端的应用程序就不能发送响应了。

- 目的端口:接收端计算机上 UDP 软件使用的端口,占据 16 位。

- 长度:该字段占据 16 位,表示 UDP 数据报长度,包含 UDP 报文头和 UDP 数据长度。因为 UDP 报文头长度是 8 个字节,所以这个值最小为 8。

- 校验值:该字段占据 16 位,可以检验数据在传输过程中是否被损坏。

UDP 是不可靠传输的,但基于 UDP 的 QUIC 协议 可以实现类似 TCP 的可靠性传输,在http3 就用了 quic 协议。

- 连接迁移:QUIC支持在网络变化时快速迁移连接,例如从WiFi切换到移动数据网络,以保持连接的可靠性。

- 重传机制:QUIC使用重传机制来确保丢失的数据包能够被重新发送,从而提高数据传输的可靠性。

- 前向纠错:QUIC可以使用前向纠错技术,在接收端修复部分丢失的数据,降低重传的需求,提高可靠性和传输效率。

- 拥塞控制:QUIC内置了拥塞控制机制,可以根据网络状况动态调整数据传输速率,以避免网络拥塞和丢包,提高可靠性。

TCP与UDP差异

- 连接:TCP 是面向连接的传输层协议,传输数据前先要建立连接;UDP 是不需要连接,即刻传输数据。

- 服务对象:TCP 是一对一的两点服务,即一条连接只有两个端点。UDP 支持一对一、一对多、多对多的交互通信

- 可靠性:TCP 是可靠交付数据的,数据可以无差错、不丢失、不重复、按序到达。UDP 是尽最大努力交付,不保证可靠交付数据。但是我们可以基于 UDP 传输协议实现一个可靠的传输协议,比如 QUIC 协议

- 拥塞控制、流量控制:TCP 有拥塞控制和流量控制机制,保证数据传输的安全性。UDP 则没有,即使网络非常拥堵了,也不会影响 UDP 的发送速率。

- 首部开销:TCP 首部长度较长,会有一定的开销,首部在没有使用「选项」字段时是 20 个字节,如果使用了「选项」字段则会变长的。UDP 首部只有 8 个字节,并且是固定不变的,开销较小。

- 传输方式:TCP 是流式传输,没有边界,但保证顺序和可靠。UDP 是一个包一个包的发送,是有边界的,但可能会丢包和乱序

TCP实现可靠传输原理

TCP通过差错控制(序列号、确认应答、数据校验)、超时重传、流量控制、拥塞控制等机制,确保了数据传输的可靠性和效率。

- 序列号:每个TCP段都有一个序列号,确保数据包的顺序正确。

- 数据校验:TCP使用校验和来检测数据在传输过程中是否出现错误,如果检测到错误,接收方会丢弃该数据包,并等待重传。

- 确认应答:接收方发送ACK确认收到的数据,如果发送方在一定时间内没有收到确认,会重新发送数据。

- 超时重传:发送方设置一个定时器,如果在定时器超时之前没有收到确认,发送方会重传数据。

- 流量控制:TCP通过滑动窗口机制进行流量控制,确保接收方能够处理发送方的数据量。

- 拥塞控制:TCP通过算法如慢启动、拥塞避免、快重传和快恢复等,来控制数据的发送速率,防止网络拥塞。

IP

IP 在 TCP/IP 参考模型中处于第三层,也就是网络层。

网络层的主要作用是:实现主机与主机之间的通信,也叫点对点(end to end)通信

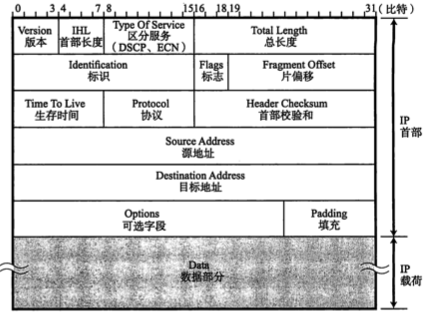

- 首部长度

表示 IP 首部的大小,单位是 4字节(32bit)。IP 头部的长度也就是 length * 4 的字节数. 当没有可选项时,length 是 5,也就是20字节。 - 区分服务(TOS)

用来表示服务的质量。可划分为 DSCP 和 ECN,DSCP 用来进行质量控制,ECN 用来报告网络拥堵情况。 - 总长度

表示的是 IP 首部与数据部分合起来的总字节数,最大长度是 65535 字节 - 标识

用于分片重组。同一个分片的标识值是相同的,不同分片的标识值不同。每发送一个 IP 包,它的值也会逐渐递增。 - 标志

表示包被分片的相关信息 - 片偏移

用来标识被分片的每一个分段相对于原始数据的位置。 - 生存时间(TTL)

这个不是一个时间的概念,实际上是指可以中转多少个路由器的意思,每经过一个路由器,TTL会减少 1,直到变成0 则丢弃该包。 - 协议

表示 IP 首部的下一个首部属于哪个协议。 - 首部校验和

该字段只会校验数据包的首部,不会去校验数据部分。这个字段主要目的是用来确保 IP 数据包不被破坏。 - 源地址

表示发送端的 IP 地址。 - 目标地址

表示接收端的 IP 地址。 - 可选字段

长度可变,通常只在进行实验或诊断时使用。 - 填充

在有可选字段的情况下,首部长度可能不是 32 比特的整数倍。通过向字段填充 0,调整为 32 比特的整数倍。 - 数据

用来存入实际要传输的数据,同时将 IP 上层协议的首部也作为数据进行处理。

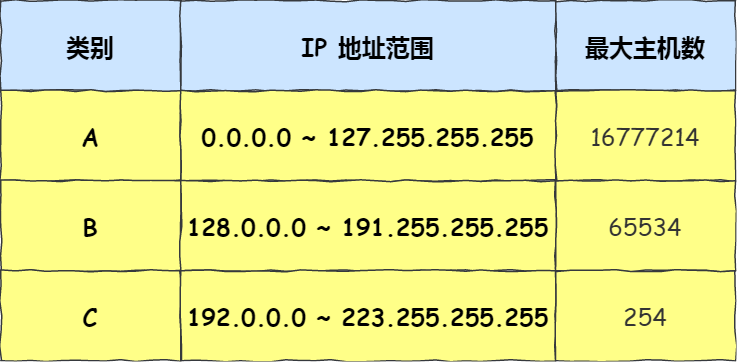

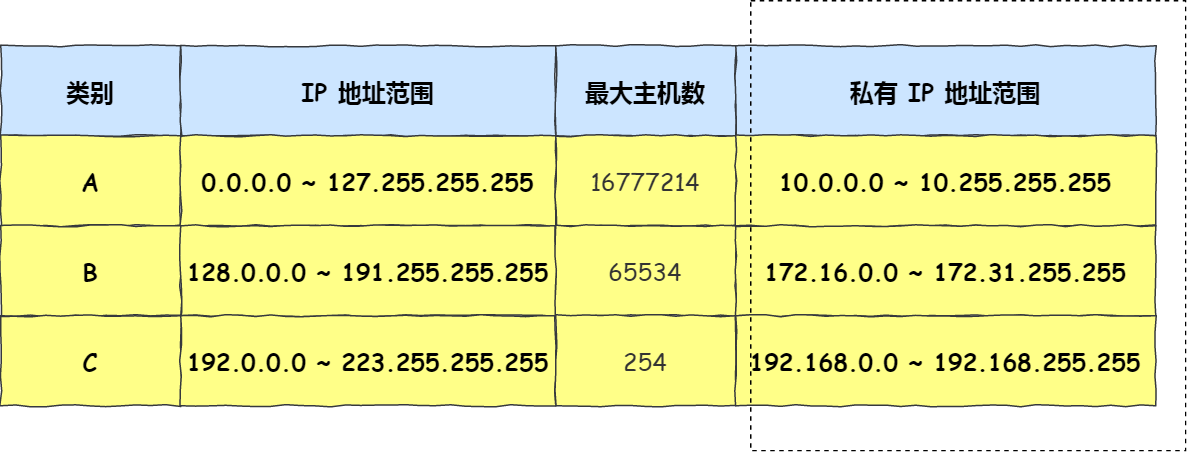

IP地址分类方法

IP地址分类

无分类地址CIDR 网络号/主机号 子网掩码

分离网络号和主机号

划分子网 实际上子网掩码还有一个作用,那就是划分子网。子网划分实际上是将主机地址分为两个部分:子网网络地址和子网主机地址

公有IP地址和私有IP地址

IP地址与路由控制

IP 地址的主要作用是定位和寻址。一个完整的 IP 地址由两部分组成:

- 网络号 (Network ID):标识设备所在的网络。所有在同一个网络中的设备,其 IP 地址的网络号部分是相同的。

- 主机号 (Host ID):标识网络中的特定设备。每个设备的主机号是唯一的。

子网掩码(Subnet Mask)用于将 IP 地址划分为网络号和主机号。通过将 IP 地址和子网掩码进行逻辑与运算,路由器可以快速判断一个 IP 数据包是发送给本地网络中的设备,还是需要转发到另一个网络。IP地址的网络地址这一部分是用于进行路由控制。

路由(Routing)是选择数据包在网络中传输路径的过程。路由器是执行路由任务的关键设备,它的核心功能是根据数据包的目的 IP 地址来决定如何转发它。

路由控制依赖于一个名为路由表 (Routing Table) 的数据结构。路由表存储了网络中的“地图”,包含了以下关键信息:

- 目的地址 (Destination):数据包要到达的网络或主机。

- 子网掩码 (Mask):与目的地址配合使用,以确定网络范围。

- 下一跳 (Next Hop):数据包应该被发送到的下一个路由器或网关的 IP 地址。

- 出接口 (Outgoing Interface):数据包将从哪个网络接口离开本路由器。

- 度量值 (Metric):衡量到达目的地的“成本”,用于在有多条路径可选时选择最优路径。

当一个数据包到达路由器时,路由器会执行以下步骤:

- 检查目的 IP 地址:路由器读取数据包头部中的目的 IP 地址。

- 路由表查找:路由器在路由表中查找与目的 IP 地址最匹配的条目(这被称为最长匹配原则)。

- 转发数据包:根据匹配到的路由表条目,路由器将数据包发送到指定的下一跳和出接口。

- 丢弃数据包:如果没有找到匹配的路由条目,也没有默认路由,路由器会丢弃该数据包。

路由控制表中记录着网络地址与下一步应该发送至路由器的地址。在主机和路由器上都会有各自的路由器控制表。在发送 IP 包时,首先要确定 IP 包首部中的目标地址,再从路由控制表中找到与该地址具有相同网络地址的记录,根据该记录将 IP 包转发给相应的下一个路由器。如果路由控制表中存在多条相同网络地址的记录,就选择相同位数最多的网络地址,也就是最长匹配。

例如一个主机要发送一个数据包,

- 主机 A 要发送一个 IP 包,其源地址是

10.1.1.30和目标地址是10.1.2.10,由于没有在主机 A 的路由表找到与目标地址10.1.2.10相同的网络地址,于是包被转发到默认路由(路由器1) - 路由器

1收到 IP 包后,也在路由器1的路由表匹配与目标地址相同的网络地址记录,发现匹配到了,于是就把 IP 数据包转发到了10.1.0.2这台路由器2 - 路由器

2收到后,同样对比自身的路由表,发现匹配到了,于是把 IP 包从路由器2的10.1.2.1这个接口出去,最终经过交换机把 IP 数据包转发到了目标主机

环回地址是在同一台计算机上的程序之间进行网络通信时所使用的一个默认地址。

计算机使用一个特殊的 IP 地址 127.0.0.1 作为环回地址。与该地址具有相同意义的是一个叫做 localhost 的主机名。使用这个 IP 或主机名时,数据包不会流向网络。

寻址基础:IP 地址是路由控制的基础。路由控制的所有决策都是基于数据包的目的 IP 地址做出的。没有 IP 地址,路由器就无法知道数据包的最终目的地。

网络划分:IP 地址通过网络号和主机号的划分,定义了网络边界。路由器正是通过识别这些边界,来决定是进行本地转发(在同一个网络内)还是跨网路由。

路由表构建:路由表中的每一个条目都与一个 IP 网络地址相关联。路由协议(如 OSPF、BGP 等)正是利用 IP 地址信息来相互交换网络拓扑数据,从而动态地构建和更新路由表。

路由策略:IP 地址也可以用于实施特定的路由策略,例如根据源 IP 地址或目的 IP 地址来过滤、重定向或改变数据包的转发路径,以满足特定的网络安全或性能需求。

IP分片与重组

每种数据链路的最大传输单元 MTU 都是不相同的,如 FDDI 数据链路 MTU 4352、以太网的 MTU 是 1500 字节等。每种数据链路的 MTU 之所以不同,是因为每个不同类型的数据链路的使用目的不同。使用目的不同,可承载的 MTU 也就不同。

常用的数据链路就是以太网,当 IP 数据包大小大于 MTU 时, IP 数据包就会被分片。

经过分片之后的 IP 数据报在被重组的时候,只能由目标主机进行,路由器是不会进行重组的。

假设发送方发送一个 4000 字节的大数据报,若要传输在以太网链路,则需要把数据报分片成 3 个小数据报进行传输,再交由接收方重组成大数据报。

在分片传输中,一旦某个分片丢失,则会造成整个 IP 数据报作废,所以 TCP 引入了 MSS 也就是在 TCP 层进行分片不由 IP 层分片,那么对于 UDP 我们尽量不要发送一个大于 MTU 的数据报文

IP分片是网络层(IP协议)的一种机制,它允许一个大的IP数据包被分割成多个较小的片段,以便通过无法传输整个大包的网络链路。

简单来说,当一个IP数据包的大小超过了它所要通过的网络链路的最大传输单元(MTU)时,路由器或主机就会对这个数据包进行分片。

MSS 是一个设备在一次 TCP 通信中能接收的最大数据量。这个数据量指的是数据包的有效载荷部分,不包含任何 TCP 或 IP 的头部信息。

最大分段大小(MSS)和 发送窗口大小(Send Window Size)是 TCP 流控和拥塞控制中两个非常重要的概念,它们之间有着紧密的联系,但作用的层面不同。

MSS(最大分段大小)

- 作用: 限制单个 TCP 报文段中数据部分的最大字节数。

- 目的: 确保发送的报文段在 IP 层不会被分片。

- 协商: MSS 是在 TCP 三次握手期间协商的。发送方和接收方都会通告自己能接收的最大 MSS,并选择两者中较小的值作为本次连接的 MSS。

- 单位: 字节。

你可以将 MSS 看作是卡车装载货物的单次限制,每辆卡车最多只能装载 MSS 大小的货物。

发送窗口大小

- 作用: 限制发送方未确认数据的总字节数。

- 目的: 实现流量控制和拥塞控制。

- 协商: 窗口大小是由接收方在每个 TCP 报文段的头部字段中通告的。它告诉发送方:“我的接收缓冲区还有这么大的空间,你可以发送这么多数据,不用等待确认。”

- 单位: 字节。

发送窗口就像一个总配额,发送方可以连续发送多个报文段,只要这些报文段的总数据量不超过当前窗口大小。

MSS 和发送窗口大小协同工作,共同决定了 TCP 连接的数据传输效率和稳定性。

- 窗口大小是 MSS 的倍数:在许多 TCP 实现中,为了提高效率,接收方通告的窗口大小通常是 MSS 的整数倍。这样做可以确保发送方发送的每个报文段都是满载的(即达到 MSS 大小),从而减少网络中传输的报文段总数,提高吞吐量。

- MSS 决定了“每包”大小,窗口决定了“批量”大小:

- MSS 设定了单个报文段的上限。无论窗口多大,单个报文段的数据部分都不能超过 MSS。

- 窗口大小则决定了可以连续发送多少个报文段。发送方可以连续发送多个大小为 MSS 的报文段,直到所有报文段的总大小达到了窗口限制。

- MSS 是静态的,窗口大小是动态的:

- MSS 一旦在连接建立时协商确定,在整个连接生命周期内通常不会改变。

- 发送窗口大小是动态变化的,它由接收方的接收缓冲区情况和网络拥塞状况决定。接收方可能会增大或减小窗口,甚至将其设为 0(零窗口),以控制发送速率。

- 接收窗口(Receive Window):由接收方通告,它告诉发送方自己当前的可用缓冲区大小。这是 TCP 头部的固定字段,因为接收方需要实时地向发送方报告这个关键的流控信息。

- 发送窗口(Send Window):由发送方维护,它决定了发送方可以发送的未确认数据的最大字节数。发送窗口的大小不是一个独立的头部字段,因为它由发送方根据两个因素动态计算得出:

发送窗口=min(接收窗口,拥塞窗口)

- 接收窗口(Receive Window):接收方通告的窗口,用于流量控制。

- 拥塞窗口(Congestion Window):发送方根据对网络拥塞状况的估计,在内部维护的变量,用于拥塞控制。

IP分片的工作原理

- 分片(Fragmentation): 当路由器收到一个大于出接口 MTU 的 IP 数据包时,它会检查 IP 头部中的标志位。如果数据包允许分片(Don’t Fragment, DF, 标志位为0),路由器会将其分解成多个小的数据包。

- 头部复制: 每个分片都会拥有一个完整的IP头部,其中包含:

- 标识(Identification):所有分片都使用相同的标识号,以便接收方知道它们属于同一个原始数据包。

- 偏移量(Fragment Offset):这个字段告诉接收方,当前这个分片在原始数据包中的相对位置。

- 标志(Flags):其中有一个“更多分片”(More Fragments, MF)标志位。除最后一个分片外,所有分片的MF位都会被设置为1。

- 重组(Reassembly): 所有分片到达最终目的地后,接收方会根据它们的标识号、偏移量和更多分片标志位来将它们重新组合成原始的数据包,然后将其交给上层协议(如TCP或UDP)。

IP分片虽然解决了不同MTU网络之间通信的问题,但它也带来了显著的负面影响,因此在现代网络中通常被尽可能避免。

- 增加开销:分片和重组都需要消耗路由器和接收主机的CPU和内存资源,这会增加网络延迟并降低处理效率。

- 传输不稳定:如果任何一个分片在传输过程中丢失,整个原始数据包就无法被重组,导致所有分片都需要重新传输。

- 安全风险:分片可能会被恶意利用,例如进行分片攻击,通过发送恶意分片来使目标系统崩溃或消耗其资源。

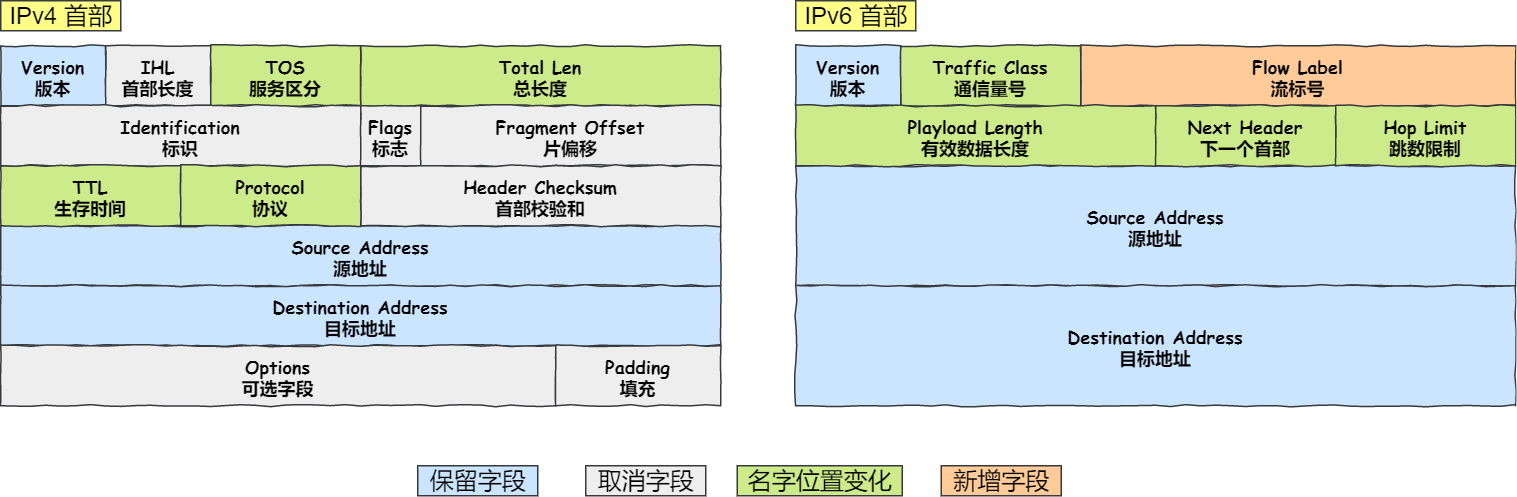

IPV6

IPv6 的地址是 128 位的,可分配地址更多,但是因为 IPv4 和 IPv6 不能相互兼容,所以不但要我们电脑、手机之类的设备支持,还需要网络运营商对现有的设备进行升级

IPv6 不仅仅只是可分配的地址变多了,它还有非常多的亮点。

- IPv6 可自动配置,即使没有 DHCP 服务器也可以实现自动分配IP地址,便捷到即插即用。

- IPv6 包头包首部长度采用固定的值

40字节,去掉了包头校验和,简化了首部结构,减轻了路由器负荷,大大提高了传输的性能。 - IPv6 有应对伪造 IP 地址的网络安全功能以及防止线路窃听的功能,大大提升了安全性。

IPv4 地址长度共 32 位,是以每 8 位作为一组,并用点分十进制的表示方式。

IPv6 地址长度是 128 位,是以每 16 位作为一组,共8组.

IPv6 相比 IPv4 的首部改进:

- 取消了首部校验和字段。 因为在数据链路层和传输层都会校验,因此 IPv6 直接取消了 IP 的校验。

- 取消了分片/重新组装相关字段。 分片与重组是耗时的过程,IPv6 不允许在中间路由器进行分片与重组,这种操作只能在源与目标主机,这将大大提高了路由器转发的速度。

- 取消选项字段。 选项字段不再是标准 IP 首部的一部分了,但它并没有消失,而是可能出现在 IPv6 首部中的「下一个首部」指出的位置上。删除该选项字段使的 IPv6 的首部成为固定长度的

40字节

IP协议相关技术

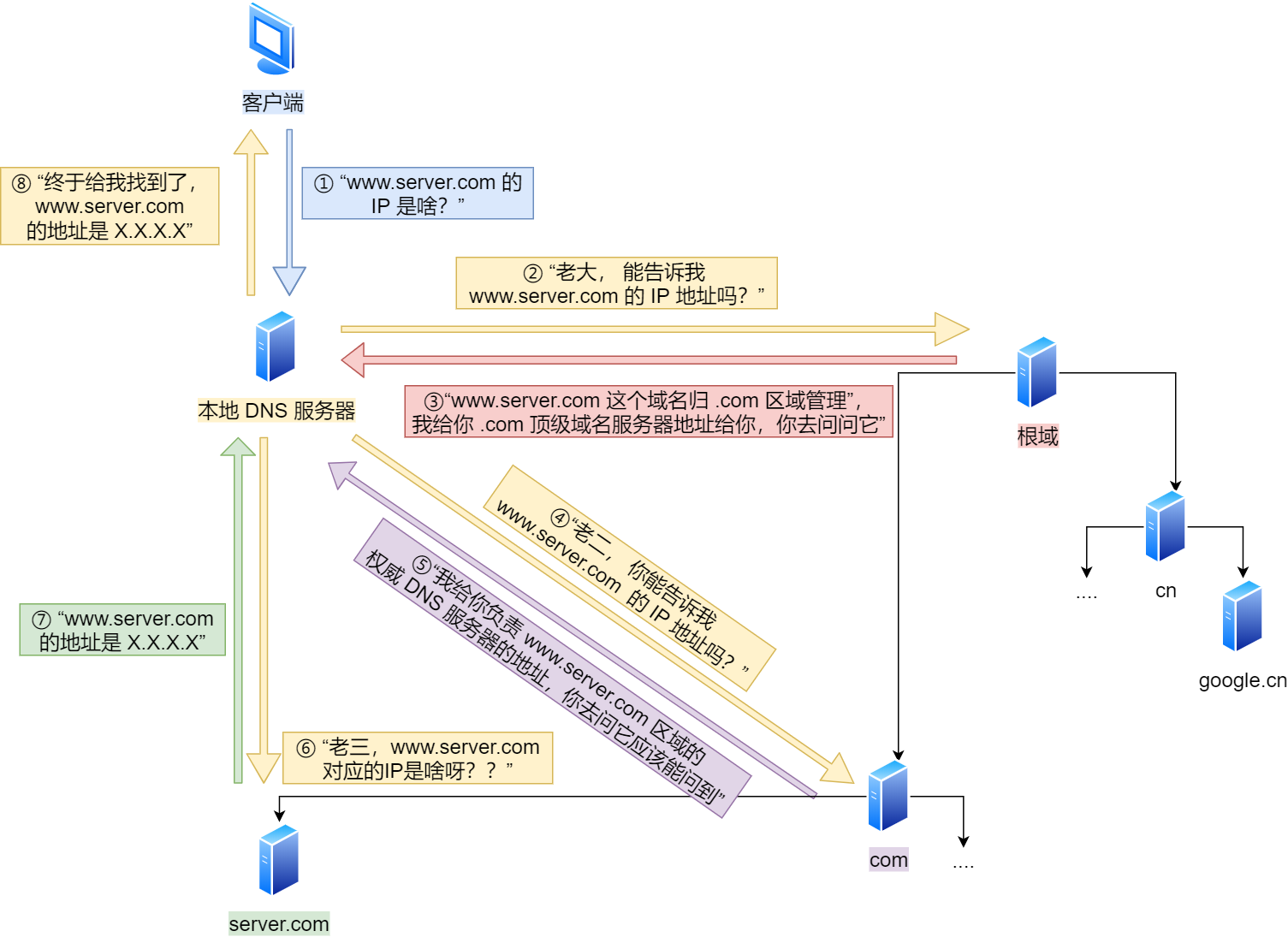

DNS 域名解析

DNS 可以将域名网址自动转换为具体的 IP 地址。

DNS 中的域名都是用句点来分隔的,比如 www.server.com,这里的句点代表了不同层次之间的界限。

在域名中,越靠右的位置表示其层级越高。

毕竟域名是外国人发明,所以思维和中国人相反,比如说一个城市地点的时候,外国喜欢从小到大的方式顺序说起(如 XX 街道 XX 区 XX 市 XX 省),而中国则喜欢从大到小的顺序(如 XX 省 XX 市 XX 区 XX 街道)。

根域是在最顶层,它的下一层就是 com 顶级域,再下面是 server.com。

所以域名的层级关系类似一个树状结构:

- 根 DNS 服务器

- 顶级域 DNS 服务器(com)

- 权威 DNS 服务器(server.com)

根域的 DNS 服务器信息保存在互联网中所有的 DNS 服务器中。这样一来,任何 DNS 服务器就都可以找到并访问根域 DNS 服务器了。

因此,客户端只要能够找到任意一台 DNS 服务器,就可以通过它找到根域 DNS 服务器,然后再一路顺藤摸瓜找到位于下层的某台目标 DNS 服务器。

- ARP 与 RARP 协议

在传输一个 IP 数据报的时候,确定了源 IP 地址和目标 IP 地址后,就会通过主机「路由表」确定 IP 数据包下一跳。然而,网络层的下一层是数据链路层,所以我们还要知道「下一跳」的 MAC 地址。

由于主机的路由表中可以找到下一跳的 IP 地址,所以可以通过 ARP 协议,求得下一跳的 MAC 地址。

ARP 是借助 ARP 请求与 ARP 响应两种类型的包确定 MAC 地址的。

- 主机会通过广播发送 ARP 请求,这个包中包含了想要知道的 MAC 地址的主机 IP 地址。

- 当同个链路中的所有设备收到 ARP 请求时,会去拆开 ARP 请求包里的内容,如果 ARP 请求包中的目标 IP 地址与自己的 IP 地址一致,那么这个设备就将自己的 MAC 地址塞入 ARP 响应包返回给主机

操作系统通常会把第一次通过 ARP 获取的 MAC 地址缓存起来,以便下次直接从缓存中找到对应 IP 地址的 MAC 地址。MAC 地址的缓存是有一定期限的,超过这个期限,缓存的内容将被清除。

ARP 协议是已知 IP 地址求 MAC 地址,那 RARP 协议正好相反,它是已知 MAC 地址求 IP 地址。例如将打印机服务器等小型嵌入式设备接入到网络时就经常会用得到。

通常这需要架设一台 RARP 服务器,在这个服务器上注册设备的 MAC 地址及其 IP 地址。然后再将这个设备接入到网络,接着:

- 该设备会发送一条「我的 MAC 地址是XXXX,请告诉我,我的IP地址应该是什么」的请求信息。

- RARP 服务器接到这个消息后返回「MAC地址为 XXXX 的设备,IP地址为 XXXX」的信息给这个设备。

最后,设备就根据从 RARP 服务器所收到的应答信息设置自己的 IP 地址。

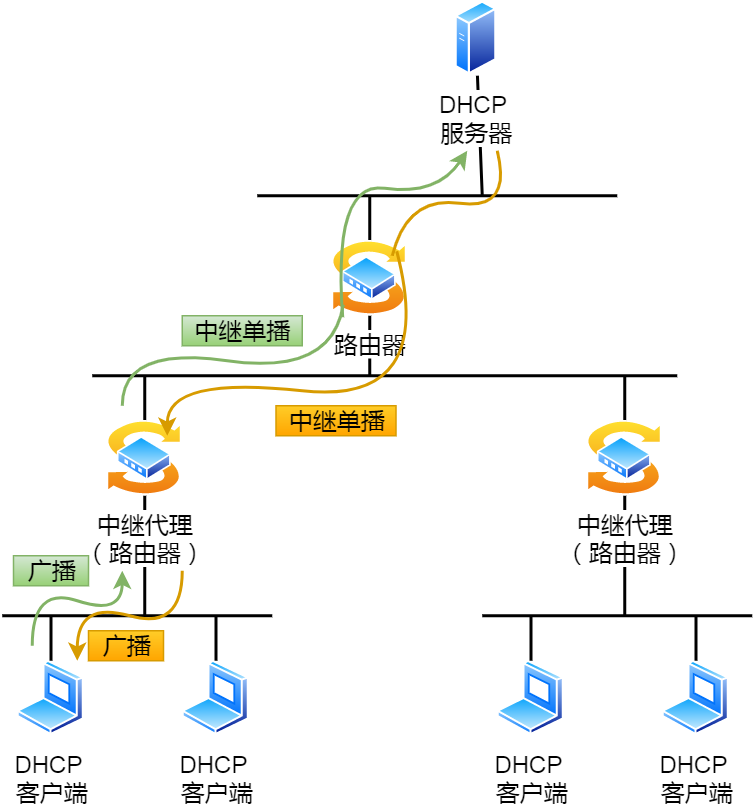

- DHCP 动态获取 IP 地址

DHCP 客户端进程监听的是 68 端口号,DHCP 服务端进程监听的是 67 端口号。

这 4 个步骤:

- 客户端首先发起 DHCP 发现报文(DHCP DISCOVER) 的 IP 数据报,由于客户端没有 IP 地址,也不知道 DHCP 服务器的地址,所以使用的是 UDP 广播通信,其使用的广播目的地址是 255.255.255.255(端口 67) 并且使用 0.0.0.0(端口 68) 作为源 IP 地址。DHCP 客户端将该 IP 数据报传递给链路层,链路层然后将帧广播到所有的网络中设备。

- DHCP 服务器收到 DHCP 发现报文时,用 DHCP 提供报文(DHCP OFFER) 向客户端做出响应。该报文仍然使用 IP 广播地址 255.255.255.255,该报文信息携带服务器提供可租约的 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器以及 IP 地址租用期。

- 客户端收到一个或多个服务器的 DHCP 提供报文后,从中选择一个服务器,并向选中的服务器发送 DHCP 请求报文(DHCP REQUEST进行响应,回显配置的参数。

- 最后,服务端用 DHCP ACK 报文对 DHCP 请求报文进行响应,应答所要求的参数。

一旦客户端收到 DHCP ACK 后,交互便完成了,并且客户端能够在租用期内使用 DHCP 服务器分配的 IP 地址。

如果租约的 DHCP IP 地址快期后,客户端会向服务器发送 DHCP 请求报文:

- 服务器如果同意继续租用,则用 DHCP ACK 报文进行应答,客户端就会延长租期。

- 服务器如果不同意继续租用,则用 DHCP NACK 报文,客户端就要停止使用租约的 IP 地址。

DHCP 交互中,全程都是使用 UDP 广播通信。

用的是广播,如果 DHCP 服务器和客户端不是在同一个局域网内,路由器又不会转发广播包,那不是每个网络都要配一个 DHCP 服务器?

所以,为了解决这一问题,就出现了 DHCP 中继代理。有了 DHCP 中继代理以后,对不同网段的 IP 地址分配也可以由一个 DHCP 服务器统一进行管理。

- DHCP 客户端会向 DHCP 中继代理发送 DHCP 请求包,而 DHCP 中继代理在收到这个广播包以后,再以单播的形式发给 DHCP 服务器。

- 服务器端收到该包以后再向 DHCP 中继代理返回应答,并由 DHCP 中继代理将此包广播给 DHCP 客户端 。

- NAT 网络地址转换

提出了一种网络地址转换 NAT 的方法,再次缓解了 IPv4 地址耗尽的问题。

简单的来说 NAT 就是同个公司、家庭、教室内的主机对外部通信时,把私有 IP 地址转换成公有 IP 地址

绝大多数的网络应用都是使用传输层协议 TCP 或 UDP 来传输数据的。

因此,可以把 IP 地址 + 端口号一起进行转换。

这样,就用一个全球 IP 地址就可以了,这种转换技术就叫网络地址与端口转换 NAPT。

如果有有两个客户端 192.168.1.10 和 192.168.1.11 同时与服务器 183.232.231.172 进行通信,并且这两个客户端的本地端口都是 1025。

此时,两个私有 IP 地址都转换 IP 地址为公有地址 120.229.175.121,但是以不同的端口号作为区分。

于是,生成一个 NAPT 路由器的转换表,就可以正确地转换地址跟端口的组合,令客户端 A、B 能同时与服务器之间进行通信。这种转换表在 NAT 路由器上自动生成。例如,在 TCP 的情况下,建立 TCP 连接首次握手时的 SYN 包一经发出,就会生成这个表。而后又随着收到关闭连接时发出 FIN 包的确认应答从表中被删除。

由于 NAT/NAPT 都依赖于自己的转换表,因此会有以下的问题:

- 外部无法主动与 NAT 内部服务器建立连接,因为 NAPT 转换表没有转换记录。

- 转换表的生成与转换操作都会产生性能开销。

- 通信过程中,如果 NAT 路由器重启了,所有的 TCP 连接都将被重置。

解决的方法主要有两种方法。

第一种就是改用 IPv6

IPv6 可用范围非常大,以至于每台设备都可以配置一个公有 IP 地址,就不搞那么多花里胡哨的地址转换了,但是 IPv6 普及速度还需要一些时间。

第二种 NAT 穿透技术

NAT 穿越技术拥有这样的功能,它能够让网络应用程序主动发现自己位于 NAT 设备之后,并且会主动获得 NAT 设备的公有 IP,并为自己建立端口映射条目,注意这些都是 NAT设备后的应用程序自动完成的。也就是说,在 NAT 穿透技术中,NAT设备后的应用程序处于主动地位,它已经明确地知道 NAT 设备要修改它外发的数据包,于是它主动配合 NAT 设备的操作,主动地建立好映射,这样就不像以前由 NAT 设备来建立映射了。就是客户端主动从 NAT 设备获取公有 IP 地址,然后自己建立端口映射条目,然后用这个条目对外通信,就不需要 NAT 设备来进行转换了。

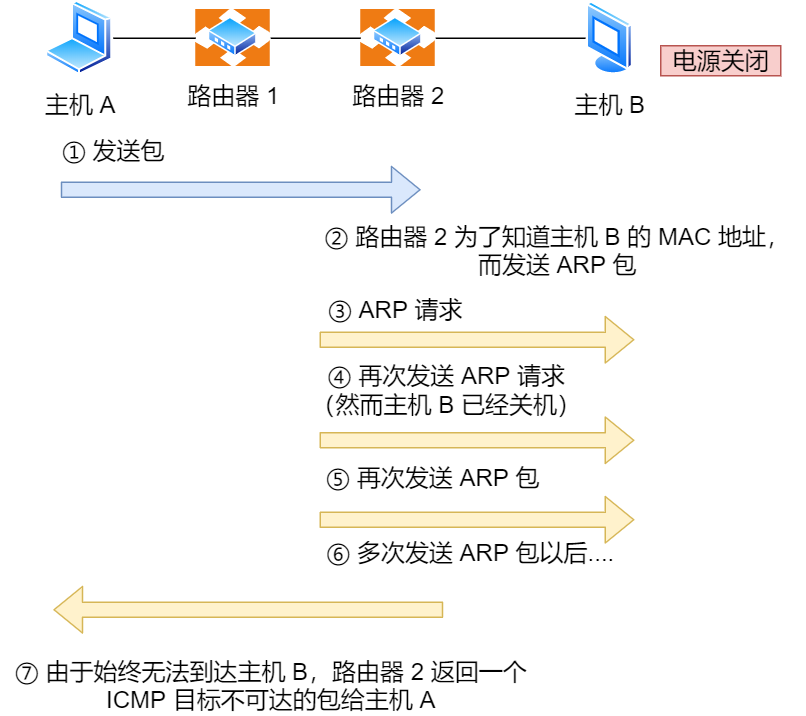

- ICMP 互联网控制报文协议

ICMP 主要的功能包括:确认 IP 包是否成功送达目标地址、报告发送过程中 IP 包被废弃的原因和改善网络设置等。在 IP 通信中如果某个 IP 包因为某种原因未能达到目标地址,那么这个具体的原因将由 ICMP 负责通知。

主机 A 向主机 B 发送了数据包,由于某种原因,途中的路由器 2 未能发现主机 B 的存在,这时,路由器 2 就会向主机 A 发送一个 ICMP 目标不可达数据包,说明发往主机 B 的包未能成功。ICMP 的这种通知消息会使用 IP 进行发送

CMP 大致可以分为两大类:

- 一类是用于诊断的查询消息,也就是「查询报文类型」

- 另一类是通知出错原因的错误消息,也就是「差错报文类型」

- IGMP 因特网组管理协议

IGMP 是因特网组管理协议,工作在主机(组播成员)和最后一跳路由之间

- IGMP 报文向路由器申请加入和退出组播组,默认情况下路由器是不会转发组播包到连接中的主机,除非主机通过 IGMP 加入到组播组,主机申请加入到组播组时,路由器就会记录 IGMP 路由器表,路由器后续就会转发组播包到对应的主机了。

- IGMP 报文采用 IP 封装,IP 头部的协议号为 2,而且 TTL 字段值通常为 1,因为 IGMP 是工作在主机与连接的路由器之间。

常规查询与响应工作机制

- 路由器会周期性发送目的地址为

224.0.0.1(表示同一网段内所有主机和路由器) IGMP 常规查询报文。 - 主机1 和 主机 3 收到这个查询,随后会启动「报告延迟计时器」,计时器的时间是随机的,通常是 0~10 秒,计时器超时后主机就会发送 IGMP 成员关系报告报文(源 IP 地址为自己主机的 IP 地址,目的 IP 地址为组播地址)。如果在定时器超时之前,收到同一个组内的其他主机发送的成员关系报告报文,则自己不再发送,这样可以减少网络中多余的 IGMP 报文数量。

- 路由器收到主机的成员关系报文后,就会在 IGMP 路由表中加入该组播组,后续网络中一旦该组播地址的数据到达路由器,它会把数据包转发出去。

离开组播组工作机制

离开组播组的情况一,网段中仍有该组播组:

- 主机 1 要离开组 224.1.1.1,发送 IGMPv2 离组报文,报文的目的地址是 224.0.0.2(表示发向网段内的所有路由器)

- 路由器 收到该报文后,以 1 秒为间隔连续发送 IGMP 特定组查询报文(共计发送 2 个),以便确认该网络是否还有 224.1.1.1 组的其他成员。

- 主机 3 仍然是组 224.1.1.1 的成员,因此它立即响应这个特定组查询。路由器知道该网络中仍然存在该组播组的成员,于是继续向该网络转发 224.1.1.1 的组播数据包。

离开组播组的情况二,网段中没有该组播组:

- 主机 1 要离开组播组 224.1.1.1,发送 IGMP 离组报文。

- 路由器收到该报文后,以 1 秒为间隔连续发送 IGMP 特定组查询报文(共计发送 2 个)。此时在该网段内,组 224.1.1.1 已经没有其他成员了,因此没有主机响应这个查询。

- 一定时间后,路由器认为该网段中已经没有 224.1.1.1 组播组成员了,将不会再向这个网段转发该组播地址的数据包。

组播地址不是用于机器ip地址的,因为组播地址没有网络号和主机号,所以跟dhcp没关系。组播地址一般是用于udp协议,机器发送UDP组播数据时,目标地址填的是组播地址,那么在组播组内的机器都能收到数据包。是否加入组播组和离开组播组,是由socket一个接口实现的,主机ip是不用改变的。

特殊IP地址

大部分 IP 地址都是用来标识特定设备的。然而,有一些 IP 地址被赋予了特殊的用途,不能像普通地址那样随意分配给设备使用。

这些特殊的 IP 地址可以大致分为以下几类:

1. 私有地址(Private Addresses)

私有地址是专门为内部网络设计的,不能在公共互联网上使用。这些地址的出现是为了缓解 IPv4 地址枯竭的问题。

- A 类私有地址:

10.0.0.0到10.255.255.255 - B 类私有地址:

172.16.0.0到172.31.255.255 - C 类私有地址:

192.168.0.0到192.168.255.255

这些地址在你的家庭或公司网络中很常见,例如你的路由器 IP 地址通常是 192.168.1.1。这些地址在路由器上会被网络地址转换(NAT)技术转换为公共 IP 地址,才能访问互联网。

2. 环回地址(Loopback Address)

这个地址用于本地主机的自测,也被称为“本地回环地址”。

- 地址范围:

127.0.0.0到127.255.255.255 - 最常用:

127.0.0.1

当你向 127.0.0.1 发送数据包时,它不会离开你的电脑,而是直接在内部回环,这样可以用来测试网络程序或服务是否正常运行,而无需依赖外部网络连接。

3. 广播地址(Broadcast Addresses)

广播地址用于向特定网络中的所有主机发送数据,通常用于网络发现或诊断。

- 受限广播地址:

255.255.255.255- 这个地址用于向本地网络上的所有主机发送广播,路由器不会转发带有该地址的数据包。

- 直接广播地址:

网络地址 + 全 1 的主机地址- 例如,如果一个网络的地址是

192.168.1.0,那么其广播地址是192.168.1.255。数据包发送到这个地址时,会被路由到该网络,然后广播给网络中的所有主机。

- 例如,如果一个网络的地址是

4. 组播地址(Multicast Addresses)

组播地址用于一对多的通信,通常用于流媒体、在线会议和游戏等场景。

- 地址范围:

224.0.0.0到239.255.255.255

这些地址不分配给单个主机,而是代表一个兴趣组。只有加入了该组的主机才能接收发送到这个组播地址的数据包。

5. 保留地址(Reserved Addresses)

一些 IP 地址范围被保留用于将来的协议开发、测试或文档编写。

0.0.0.0:“本网主机”,代表本地网络中的任何主机,通常作为默认路由或 DHCP 服务器的地址。169.254.0.0到169.254.255.255:APIPA 地址,当 DHCP 服务器不可用时,Windows 系统会自动分配这个范围内的地址,实现本地通信。192.0.2.0到192.0.2.255:测试网络(TEST-NET),这个地址段专门用于文档和示例,不会在公共网络中使用

HTTP

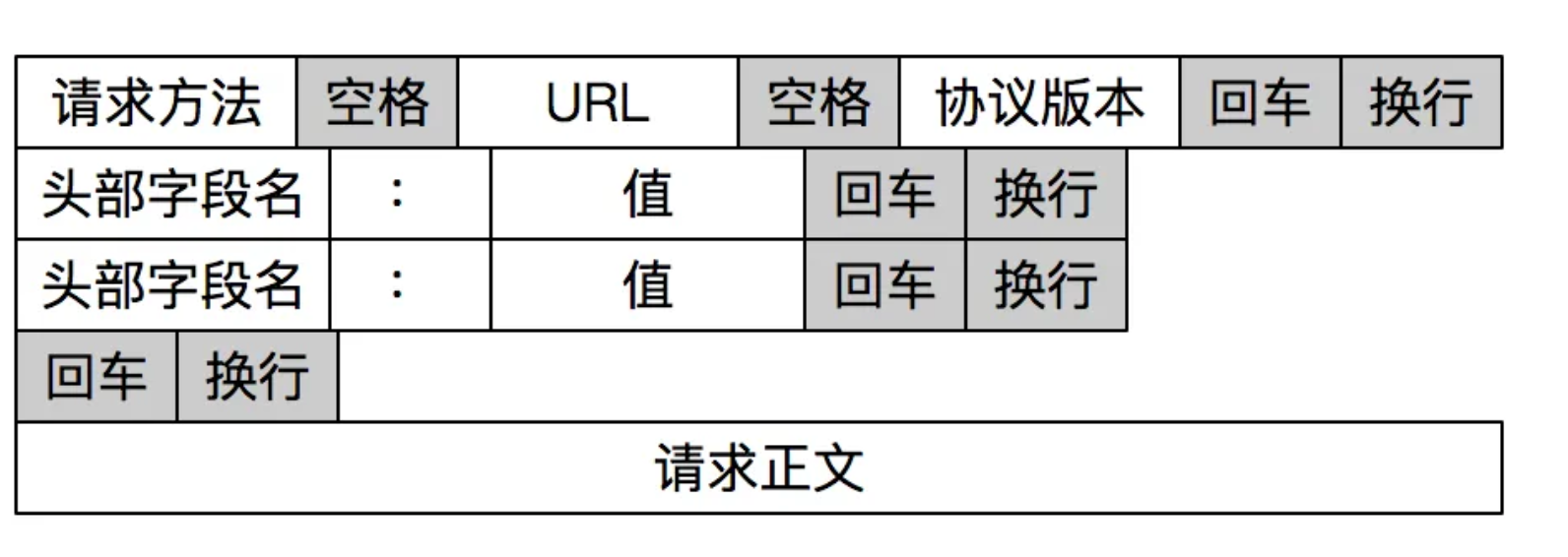

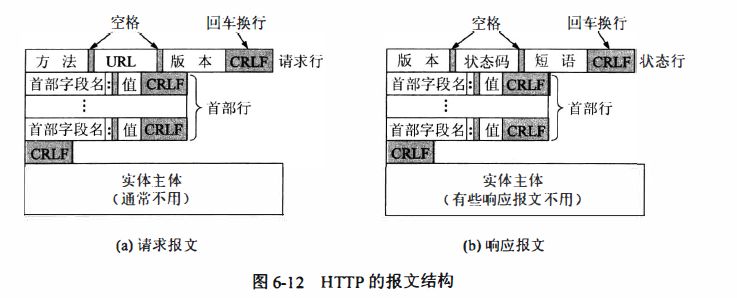

HTTP报文部分

HTTP、HTTPS、CDN、DNS、FTP 都是应用层协议

分请求报文和响应报文来说明。

请求报文:

- 请求行:包含请求方法、请求目标(URL或URI)和HTTP协议版本。

- 请求头部:包含关于请求的附加信息,如Host、User-Agent、Content-Type等。

- 空行:请求头部和请求体之间用空行分隔。

- 请求体:可选,包含请求的数据,通常用于POST请求等需要传输数据的情况。

响应报文:

- 状态行:包含HTTP协议版本、状态码和状态信息。

- 响应头部:包含关于响应的附加信息,如Content-Type、Content-Length等。

- 空行:响应头部和响应体之间用空行分隔。

- 响应体:包含响应的数据,通常是服务器返回的HTML、JSON等内容。

HTTP不同版本

HTTP/1.1

HTTP/1.1 是一个基于文本的协议,是 Web 长期以来的主流标准。它的核心特点是简单易懂,但也存在一些严重的性能问题。

- 队头阻塞(Head-of-Line Blocking):在 HTTP/1.1 中,一个连接在同一时间只能处理一个请求。如果上一个请求的响应没有返回,后续的请求就会被阻塞。即使使用了 Pipelining(管道化,允许多个请求连续发送,无需等待响应),如果第一个响应丢失,后面的所有响应也会被延迟,从而导致严重的性能问题。

- 不必要的开销:每个请求和响应都带有重复的头部信息,增加了数据传输的开销。

- 连接效率低:尽管支持长连接(Persistent Connection),允许在一个 TCP 连接上发送多个请求,但由于队头阻塞问题,效率仍然不高。

HTTP/2

HTTP/2 是为了解决 HTTP/1.1 的性能问题而诞生的,它在语义上兼容 HTTP/1.1,但底层做了彻底的革新。

- 二进制分帧(Binary Framing):HTTP/2 将所有请求和响应都拆分为二进制帧,并在一个 TCP 连接上进行传输。这使得协议的解析更高效、更健壮。

- 多路复用(Multiplexing):这是 HTTP/2 最大的优势。它允许在一个 TCP 连接上同时发送多个请求和接收多个响应,解决了 HTTP/1.1 的队头阻塞问题。因为数据被拆分成了独立的帧,即使某个数据流很慢,也不会影响到其他数据流。

- 头部压缩(Header Compression):HTTP/2 使用 HPACK 算法对头部进行压缩。它维护了一个静态和动态的头部表,并使用霍夫曼编码,避免了重复发送相同的头部信息,大大减少了数据传输量。

- 服务器推送(Server Push):允许服务器在客户端请求之前,主动推送它认为客户端可能需要的资源(如 CSS、JavaScript 文件),从而减少客户端的等待时间。

HTTP/3

HTTP/3 的出现是为了解决 HTTP/2 仍然存在的底层问题——TCP 的队头阻塞。

- 基于 QUIC 协议:HTTP/3 没有使用 TCP,而是选择了基于 UDP 的 QUIC 协议。

- 解决 TCP 队头阻塞:在 TCP 中,如果一个数据包丢失,整个连接的所有数据流都会被阻塞,直到丢失的数据包被重传。而 QUIC 协议基于 UDP,它在应用层实现了类似 TCP 的可靠传输和拥塞控制。这意味着即使某个数据流的数据包丢失,也只会阻塞该数据流本身,而不会影响到同一连接上的其他数据流,从而彻底解决了底层协议的队头阻塞问题。

- 更快的连接建立:QUIC 协议将 TCP 的三次握手和 TLS 的加密握手合并在一起。在大多数情况下,它只需要一次往返(1-RTT)就能建立安全连接,甚至在连接缓存后可以实现 0-RTT,大大减少了连接延迟。

- 更好的网络切换能力:QUIC 协议通过连接 ID 来识别连接,而不是 IP 地址和端口号。这使得在网络切换时(例如从 Wi-Fi 切换到移动数据),连接可以无缝迁移,而无需重新建立。

| 特性 | HTTP/1.1 | HTTP/2 | HTTP/3 |

|---|---|---|---|

| 底层协议 | TCP | TCP | UDP (QUIC) |

| 传输形式 | 文本 | 二进制帧 | 二进制帧 |

| 多路复用 | 不支持(有管道化但效果不佳) | 支持(在一个 TCP 连接上) | 支持(在 QUIC 连接上,从根本上解决队头阻塞) |

| 头部压缩 | 不支持 | 支持 (HPACK) | 支持(QUIC 自带) |

| 服务器推送 | 不支持 | 支持 | 支持 |

| 队头阻塞 | 应用层阻塞 | TCP 层阻塞 | 无队头阻塞 |

| 连接建立 | TCP 三次握手 | TCP 三次握手 + TLS 握手 | QUIC 握手(1-RTT 或 0-RTT) |

常用状态码

HTTP 状态码分为 5 大类

- 1xx 类状态码属于提示信息,是协议处理中的一种中间状态,实际用到的比较少。

- 2xx 类状态码表示服务器成功处理了客户端的请求,也是我们最愿意看到的状态。

- 3xx 类状态码表示客户端请求的资源发生了变动,需要客户端用新的 URL 重新发送请求获取资源,也就是重定向。

- 4xx 类状态码表示客户端发送的报文有误,服务器无法处理,也就是错误码的含义。

- 5xx 类状态码表示客户端请求报文正确,但是服务器处理时内部发生了错误,属于服务器端的错误码。

其中常见的具体状态码有:

- 200:请求成功;

- 301:永久重定向;302:临时重定向;

- 404:无法找到此页面;405:请求的方法类型不支持;

- 500:服务器内部出错

3xx 类状态码表示客户端请求的资源发生了变动,需要客户端用新的 URL 重新发送请求获取资源,也就是重定向。

- 「301 Moved Permanently」表示永久重定向,说明请求的资源已经不存在了,需改用新的 URL 再次访问。

- 「302 Found」表示临时重定向,说明请求的资源还在,但暂时需要用另一个 URL 来访问。

301 和 302 都会在响应头里使用字段 Location,指明后续要跳转的 URL,浏览器会自动重定向新的 URL。

- 502 Bad Gateway:作为网关或者代理工作的服务器尝试执行请求时,从上游服务器接收到无效的响应。

- 504 Gateway Time-out:作为网关或者代理工作的服务器尝试执行请求时,未能及时从上游服务器收到响应。

举一个例子,假设 nginx 是代理服务器,收到客户端的请求后,将请求转发到后端服务器(tomcat 等)。

- 当nginx收到了无效的响应时,就返回502。

- 当nginx超过自己配置的超时时间,还没有收到请求时,就返回504错误。

HTTP请求类型

- GET:用于请求获取指定资源,通常用于获取数据。

- POST:用于向服务器提交数据,通常用于提交表单数据或进行资源的创建。

- PUT:用于向服务器更新指定资源,通常用于更新已存在的资源。

- DELETE:用于请求服务器删除指定资源。

HEAD:类似于GET请求,但只返回资源的头部信息,用于获取资源的元数据而不获取实际内容

RFC 规范定义的语义来看:

GET 方法就是安全且幂等的,因为它是「只读」操作,无论操作多少次,服务器上的数据都是安全的,且每次的结果都是相同的。所以,可以对 GET 请求的数据做缓存,这个缓存可以做到浏览器本身上(彻底避免浏览器发请求),也可以做到代理上(如nginx),而且在浏览器中 GET 请求可以保存为书签。

- POST 因为是「新增或提交数据」的操作,会修改服务器上的资源,所以是不安全的,且多次提交数据就会创建多个资源,所以不是幂等的。所以,浏览器一般不会缓存 POST 请求,也不能把 POST 请求保存为书签。

HTTP对请求和响应拆包

在HTTP/1.1中,请求的拆包是通过”Content-Length”头字段来进行的。该字段指示了请求正文的长度,服务器可以根据该长度来正确接收和解析请求。

具体来说,当客户端发送一个HTTP请求时,会在请求头中添加”Content-Length”字段,该字段的值表示请求正文的字节数。

服务器在接收到请求后,会根据”Content-Length”字段的值来确定请求的长度,并从请求中读取相应数量的字节,直到读取完整个请求内容。

这种基于”Content-Length”字段的拆包机制可以确保服务器正确接收到完整的请求,避免了请求的丢失或截断问题

HTTP的断点重传

断点续传是HTTP/1.1协议支持的特性。实现断点续传的功能,需要客户端记录下当前的下载进度,并在需要续传的时候通知服务端本次需要下载的内容片段。

一个最简单的断点续传流程如下:

- 客户端开始下载一个1024K的文件,服务端发送Accept-Ranges: bytes来告诉客户端,其支持带Range的请求

- 假如客户端下载了其中512K时候网络突然断开了,过了一会网络可以了,客户端再下载时候,需要在HTTP头中申明本次需要续传的片段:Range:bytes=512000-这个头通知服务端从文件的512K位置开始传输文件,直到文件内容结束

- 服务端收到断点续传请求,从文件的512K位置开始传输,并且在HTTP头中增加:Content-Range:bytes 512000-/1024000,Content-Length: 512000。并且此时服务端返回的HTTP状态码应该是206 Partial Content。如果客户端传递过来的Range超过资源的大小,则响应416 Requested Range Not Satisfiable

通过上面流程可以看出:断点续传中4个HTTP头不可少的,分别是Range头、Content-Range头、Accept-Ranges头、Content-Length头。其中第一个Range头是客户端发过来的,后面3个头需要服务端发送给客户端。下面是它们的说明:

- Accept-Ranges: bytes:这个值声明了可被接受的每一个范围请求, 大多数情况下是字节数 bytes

- Range: bytes=开始位置-结束位置:Range是浏览器告知服务器所需分部分内容范围的消息头。

HTTP为什么不安全

HTTP 由于是明文传输,所以安全上存在以下三个风险:

- 窃听风险,比如通信链路上可以获取通信内容,用户号容易没。

- 篡改风险,比如强制植入垃圾广告,视觉污染,用户眼容易瞎。

- 冒充风险,比如冒充淘宝网站,用户钱容易没。

HTTPS 在 HTTP 与 TCP 层之间加入了 SSL/TLS 协议,可以很好的解决了上述的风险:

- 信息加密:交互信息无法被窃取,但你的号会因为「自身忘记」账号而没。

- 校验机制:无法篡改通信内容,篡改了就不能正常显示,但百度「竞价排名」依然可以搜索垃圾广告。

- 身份证书:证明淘宝是真的淘宝网,但你的钱还是会因为「剁手」而没。

HTTPS相比于HTTP更加安全,区别主要有以下四点:

- HTTP 是超文本传输协议,信息是明文传输,存在安全风险的问题。HTTPS 则解决 HTTP 不安全的缺陷,在 TCP 和 HTTP 网络层之间加入了 SSL/TLS 安全协议,使得报文能够加密传输。

- HTTP 连接建立相对简单, TCP 三次握手之后便可进行 HTTP 的报文传输。而 HTTPS 在 TCP 三次握手之后,还需进行 SSL/TLS 的握手过程,才可进入加密报文传输。

- 两者的默认端口不一样,HTTP 默认端口号是 80,HTTPS 默认端口号是 443。

- HTTPS 协议需要向 CA(证书权威机构)申请数字证书,来保证服务器的身份是可信的。

HTTPS握手过程

传统的 TLS 握手基本都是使用 RSA 算法来实现密钥交换的,在将 TLS 证书部署服务端时,证书文件其实就是服务端的公钥,会在 TLS 握手阶段传递给客户端,而服务端的私钥则一直留在服务端,一定要确保私钥不能被窃取。

在 RSA 密钥协商算法中,客户端会生成随机密钥,并使用服务端的公钥加密后再传给服务端。根据非对称加密算法,公钥加密的消息仅能通过私钥解密,这样服务端解密后,双方就得到了相同的密钥,再用它加密应用消息。

主要通过加密和身份校验机制来防范中间人攻击的:

- 加密:https 握手期间会通过非对称加密的方式来协商出对称加密密钥。

- 身份校验:服务器会向证书颁发机构申请数字证书,证书中包含了服务器的公钥和其他相关信息。当客户端与服务器建立连接时,服务器会将证书发送给客户端。客户端会验证证书的合法性,包括检查证书的有效期、颁发机构的信任等。如果验证通过,客户端会使用证书中的公钥来加密通信数据,并将加密后的数据发送给服务器,然后由服务端用私钥解密。

中间人攻击的关键在于攻击者冒充服务器与客户端建立连接,并同时与服务器建立连接。

但由于攻击者无法获得服务器的私钥,因此无法正确解密客户端发送的加密数据。同时,客户端会在建立连接时验证服务器的证书,如果证书验证失败或存在问题,客户端会发出警告或中止连接

HTTP进行TCP连接后什么情况下会断开

- 当服务端或者客户端执行 close 系统调用的时候,会发送FIN报文,就会进行四次挥手的过程

- 当发送方发送了数据之后,接收方超过一段时间没有响应ACK报文,发送方重传数据达到最大次数的时候,就会断开TCP连接

- 当HTTP长时间没有进行请求和响应的时候,超过一定的时间,就会释放连接

HTTP是应用层协议,定义了客户端和服务器之间交换的数据格式和规则;Socket是通信的一端,提供了网络通信的接口;TCP是传输层协议,负责在网络中建立可靠的数据传输连接。它们在网络通信中扮演不同的角色和层次。

- HTTP是一种用于传输超文本数据的应用层协议,用于在客户端和服务器之间传输和显示Web页面。

- Socket是计算机网络中的一种抽象,用于描述通信链路的一端,提供了底层的通信接口,可实现不同计算机之间的数据交换。

- TCP是一种面向连接的、可靠的传输层协议,负责在通信的两端之间建立可靠的数据传输连接。

DNS以及域名解析过程

DNS的全称是Domain Name System(域名系统),它是互联网中用于将域名转换为对应IP地址的分布式数据库系统。DNS扮演着重要的角色,使得人们可以通过易记的域名访问互联网资源,而无需记住复杂的IP地址。域名的层级关系类似一个树状结构:

- 根 DNS 服务器(.)

- 顶级域 DNS 服务器(.com)

- 权威 DNS 服务器(server.com)

根域的 DNS 服务器信息保存在互联网中所有的 DNS 服务器中。

这样一来,任何 DNS 服务器就都可以找到并访问根域 DNS 服务器了。

因此,客户端只要能够找到任意一台 DNS 服务器,就可以通过它找到根域 DNS 服务器,然后再一路顺藤摸瓜找到位于下层的某台目标 DNS 服务器

- 客户端首先会发出一个 DNS 请求,问 www.server.com 的 IP 是啥,并发给本地 DNS 服务器(也就是客户端的 TCP/IP 设置中填写的 DNS 服务器地址)。

- 本地域名服务器收到客户端的请求后,如果缓存里的表格能找到 www.server.com,则它直接返回 IP 地址。如果没有,本地 DNS 会去问它的根域名服务器:“老大, 能告诉我 www.server.com 的 IP 地址吗?” 根域名服务器是最高层次的,它不直接用于域名解析,但能指明一条道路。

- 根 DNS 收到来自本地 DNS 的请求后,发现后置是 .com,说:“www.server.com 这个域名归 .com 区域管理”,我给你 .com 顶级域名服务器地址给你,你去问问它吧。”

- 本地 DNS 收到顶级域名服务器的地址后,发起请求问“老二, 你能告诉我 www.server.com 的 IP 地址吗?”

- 顶级域名服务器说:“我给你负责 www.server.com 区域的权威 DNS 服务器的地址,你去问它应该能问到”。

- 本地 DNS 于是转向问权威 DNS 服务器:“老三,www.server.com对应的IP是啥呀?” server.com 的权威 DNS 服务器,它是域名解析结果的原出处。为啥叫权威呢?就是我的域名我做主。

- 权威 DNS 服务器查询后将对应的 IP 地址 X.X.X.X 告诉本地 DNS。

- 本地 DNS 再将 IP 地址返回客户端,客户端和目标建立连接。

无状态HTTP含义

HTTP是无状态的,这意味着每个请求都是独立的,服务器不会在多个请求之间保留关于客户端状态的信息。在每个HTTP请求中,服务器不会记住之前的请求或会话状态,因此每个请求都是相互独立的。

虽然HTTP本身是无状态的,但可以通过一些机制来实现状态保持,其中最常见的方式是使用Cookie和Session来跟踪用户状态。通过在客户端存储会话信息或状态信息,服务器可以识别和跟踪特定用户的状态,以提供一定程度的状态保持功能

cookie与session

jwt令牌

JWT令牌由三个部分组成:头部(Header)、载荷(Payload)和签名(Signature)。其中,头部和载荷均为JSON格式,使用Base64编码进行序列化,而签名部分是对头部、载荷和密钥进行签名后的结果。

- 无状态性:JWT是无状态的令牌,不需要在服务器端存储会话信息。相反,JWT令牌中包含了所有必要的信息,如用户身份、权限等。这使得JWT在分布式系统中更加适用,可以方便地进行扩展和跨域访问。

- 安全性:JWT使用密钥对令牌进行签名,确保令牌的完整性和真实性。只有持有正确密钥的服务器才能对令牌进行验证和解析。这种方式比传统的基于会话和Cookie的验证更加安全,有效防止了CSRF(跨站请求伪造)等攻击。

- 跨域支持:JWT令牌可以在不同域之间传递,适用于跨域访问的场景。通过在请求的头部或参数中携带JWT令牌,可以实现无需Cookie的跨域身份验证

在传统的基于会话和Cookie的身份验证方式中,会话信息通常存储在服务器的内存或数据库中。但在集群部署中,不同服务器之间没有共享的会话信息,这会导致用户在不同服务器之间切换时需要重新登录,或者需要引入额外的共享机制(如Redis),增加了复杂性和性能开销。

而JWT令牌通过在令牌中包含所有必要的身份验证和会话信息,使得服务器无需存储会话信息,从而解决了集群部署中的身份验证和会话管理问题。当用户进行登录认证后,服务器将生成一个JWT令牌并返回给客户端。客户端在后续的请求中携带该令牌,服务器可以通过对令牌进行验证和解析来获取用户身份和权限信息,而无需访问共享的会话存储。

由于JWT令牌是自包含的,服务器可以独立地对令牌进行验证,而不需要依赖其他服务器或共享存储。这使得集群中的每个服务器都可以独立处理请求,提高了系统的可伸缩性和容错性。

JWT 一旦派发出去,在失效之前都是有效的,没办法即使撤销JWT。

要解决这个问题的话,得在业务层增加判断逻辑,比如增加黑名单机制。使用内存数据库比如 Redis 维护一个黑名单,如果想让某个 JWT 失效的话就直接将这个 JWT 加入到 黑名单 即可。然后,每次使用 JWT 进行请求的话都会先判断这个 JWT 是否存在于黑名单中。

- 及时失效令牌:当检测到JWT令牌泄露或存在风险时,可以立即将令牌标记为失效状态。服务器在接收到带有失效标记的令牌时,会拒绝对其进行任何操作,从而保护用户的身份和数据安全。

- 刷新令牌:JWT令牌通常具有一定的有效期,过期后需要重新获取新的令牌。当检测到令牌泄露时,可以主动刷新令牌,即重新生成一个新的令牌,并将旧令牌标记为失效状态。这样,即使泄露的令牌被恶意使用,也会很快失效,减少了被攻击者滥用的风险。

- 使用黑名单:服务器可以维护一个令牌的黑名单,将泄露的令牌添加到黑名单中。在接收到令牌时,先检查令牌是否在黑名单中,如果在则拒绝操作。这种方法需要服务器维护黑名单的状态,对性能有一定的影响,但可以有效地保护泄露的令牌不被滥用。

localStorage和SessionStorage

- 存储容量: Cookie 的存储容量通常较小,每个 Cookie 的大小限制在几 KB 左右。而 LocalStorage 的存储容量通常较大,一般限制在几 MB 左右。因此,如果需要存储大量数据,LocalStorage 通常更适合;

- 数据发送: Cookie 在每次 HTTP 请求中都会自动发送到服务器,这使得 Cookie 适合用于在客户端和服务器之间传递数据。而 localStorage 的数据不会自动发送到服务器,它仅在浏览器端存储数据,因此 LocalStorage 适合用于在同一域名下的不同页面之间共享数据;

- 生命周期:Cookie 可以设置一个过期时间,使得数据在指定时间后自动过期。而 LocalStorage 的数据将永久存储在浏览器中,除非通过 JavaScript 代码手动删除;

- 安全性:Cookie 的安全性较低,因为 Cookie 在每次 HTTP 请求中都会自动发送到服务器,存在被窃取或篡改的风险。而 LocalStorage 的数据仅在浏览器端存储,不会自动发送到服务器,相对而言更安全一些

HTTP长连接与WebSocket关系 与RPC关系

- 全双工和半双工:TCP 协议本身是全双工的,但我们最常用的 HTTP/1.1,虽然是基于 TCP 的协议,但它是半双工的,对于大部分需要服务器主动推送数据到客户端的场景,都不太友好,因此我们需要使用支持全双工的 WebSocket 协议。

- 应用场景区别:在 HTTP/1.1 里,只要客户端不问,服务端就不答。基于这样的特点,对于登录页面这样的简单场景,可以使用定时轮询或者长轮询的方式实现服务器推送(comet)的效果。对于客户端和服务端之间需要频繁交互的复杂场景,比如网页游戏,都可以考虑使用 WebSocket 协议。

- RPC 本质上不算是协议,而是一种调用方式,而像 gRPC 和 Thrift 这样的具体实现,才是协议,它们是实现了 RPC 调用的协议。目的是希望程序员能像调用本地方法那样去调用远端的服务方法。同时 RPC 有很多种实现方式,不一定非得基于 TCP 协议。

- 从发展历史来说,HTTP 主要用于 B/S 架构,而 RPC 更多用于 C/S 架构。但现在其实已经没分那么清了,B/S 和 C/S 在慢慢融合。很多软件同时支持多端,所以对外一般用 HTTP 协议,而内部集群的微服务之间则采用 RPC 协议进行通讯。

- RPC 其实比 HTTP 出现的要早,且比目前主流的 HTTP/1.1 性能要更好,所以大部分公司内部都还在使用 RPC。

- HTTP/2.0在 HTTP/1.1的基础上做了优化,性能可能比很多 RPC 协议都要好,但由于是这几年才出来的,所以也不太可能取代掉 RPC。

DNS解析过程

当你输入一个域名并按下回车键时,你的电脑(客户端)会首先检查自己的本地缓存。

- 浏览器缓存:浏览器会检查最近是否查询过这个域名。

- 操作系统缓存:如果浏览器缓存中没有,操作系统会检查它的 hosts 文件和 DNS 缓存。

如果缓存中找到了 IP 地址,解析过程就到此结束,客户端直接使用缓存的 IP 地址。

计算机会向本地 DNS 服务器(通常由网络提供商 ISP 提供)发送查询请求。本地 DNS 服务器会检查自身的缓存,如果缓存中存在目标域名的 IP 地址,则直接返回解析结果;如果本地 DNS 服务器也没有相关记录,则进入递归查询阶段。

第四步是向根域名服务器查询,

本地 DNS 服务器会向根域名服务器(Root DNS)发起查询请求。根域名服务器不会直接返回目标 IP 地址,而是返回负责 .com 域的顶级域名服务器(TLD DNS)的地址。

第五步是向顶级域名服务器查询,

本地 DNS 服务器收到根服务器的响应后,向返回的 .com 顶级域名服务器发起查询请求。顶级域名服务器负责返回域名的权威 DNS 服务器的地址。

第六步是进行权威 DNS 服务器解析,

本地 DNS 服务器向域名的权威 DNS 服务器发起查询。权威 DNS 服务器返回对应的 IP 地址。本地 DNS 服务器将解析结果返回给客户端,并将其存入缓存,以便下次查询时能更快响应。

第七步是返回解析结果,

本地 DNS 服务器将最终解析得到的 IP 地址返回给用户的计算机。然后,操作系统将解析结果存入缓存,并返回给浏览器。最后,浏览器使用该 IP 地址向目标服务器发起 HTTP/HTTPS 请求,建立连接并加载网页内容。

设计模式

单例设计模式

它的核心思想是确保一个类在整个应用程序中只有一个实例,并提供一个全局访问点来获取这个唯一的实例。单例模式主要用于以下场景:

- 资源共享:当某个对象的创建开销很大,或者该对象需要被频繁访问时,例如数据库连接池、线程池、配置对象等。通过单例模式,可以避免重复创建,节省资源。

- 全局唯一:当某个类只需要一个实例,且该实例需要被全局共享时,例如日志记录器、缓存、窗口管理器等

在实际开发中,单例模式有多种实现方式,每种方式都有其优缺点。

饿汉式(Eager Initialization)

在类加载时就创建好实例。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12public class EagerSingleton {

// 在类加载时就创建好实例

private static final EagerSingleton INSTANCE = new EagerSingleton();

// 私有构造函数

private EagerSingleton() {}

// 公有静态方法返回实例

public static EagerSingleton getInstance() {

return INSTANCE;

}

}

- 优点:线程安全,实现简单。

- 缺点:无论是否使用,都会在类加载时创建实例,可能造成资源浪费。

懒汉式(Lazy Initialization)

在第一次调用时才创建实例。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13public class LazySingleton {

private static LazySingleton instance;

private LazySingleton() {}

public static synchronized LazySingleton getInstance() {

// 在第一次调用时创建实例

if (instance == null) {

instance = new LazySingleton();

}

return instance;

}

}

- 优点:按需创建,节省资源。

- 缺点:在多线程环境下,不加锁会导致线程不安全。为了解决这个问题,需要使用

synchronized关键字,但它会带来性能开销。

双重检查锁(Double-Checked Locking, DCL)

这是懒汉式的优化版本,旨在兼顾性能和线程安全。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19public class DCLSingleton {

// 使用 volatile 关键字保证可见性和有序性

private static volatile DCLSingleton instance;

private DCLSingleton() {}

public static DCLSingleton getInstance() {

// 第一次检查,避免不必要的同步

if (instance == null) {

synchronized (DCLSingleton.class) {

// 第二次检查,确保只有一个线程创建实例

if (instance == null) {

instance = new DCLSingleton();

}

}

}

return instance;

}

}

- 优点:线程安全,并且只有在第一次创建实例时才需要同步,性能较高。

- 缺点:实现相对复杂,需要使用

volatile关键字来防止指令重排,确保正确性。

静态内部类(Static Inner Class)

这是目前公认的最佳实现方式。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13public class InnerClassSingleton {

private InnerClassSingleton() {}

// 静态内部类

private static class SingletonHolder {

private static final InnerClassSingleton INSTANCE = new InnerClassSingleton();

}

public static InnerClassSingleton getInstance() {

// 只有第一次调用时,才会加载 SingletonHolder 类,从而创建实例

return SingletonHolder.INSTANCE;

}

}

- 优点:线程安全,延迟加载,性能高。JVM 保证了类的加载是线程安全的,并且只有在

getInstance()方法被调用时,才会加载内部类,从而实现懒加载。 - 缺点:无明显缺点,是推荐的单例实现方式。

工厂设计模式

当我们需要创建一个产品对象时,

首先,我们会定义一个抽象的产品接口或者抽象类,明确规定产品的公共行为和属性。这样,无论后续添加多少具体产品,客户端都可以通过同一接口来操作它们。

其次,我们实现具体的产品类,这些类分别实现了抽象产品接口,包含各自独特的业务逻辑和功能。

接着,我们定义一个工厂接口或者抽象工厂类,声明一个创建产品对象的方法。该方法的职责是隐藏具体产品对象的实例化过程,客户端只需要调用这个方法即可获得产品实例。

然后,我们实现具体的工厂类,它们根据传入的参数或内部逻辑,决定创建哪一种具体的产品对象。这样,具体产品的创建细节完全被封装在工厂内部,客户端无需关心对象的创建过程。

最后,当客户端需要一个产品时,它只需调用工厂提供的创建方法,获得对应的产品对象,并直接使用。这种方式不仅降低了客户端与具体产品实现之间的耦合,也方便了系统的扩展和维护

工厂模式主要解决了以下几个问题:

- 解耦:将对象的创建与使用分离。你的业务逻辑代码不需要关心如何创建对象,只需要向工厂请求即可。

- 可扩展性:当需要增加新的产品时,只需增加一个具体工厂和产品类,而不需要修改原有的代码。这符合“开闭原则”(对扩展开放,对修改关闭)。

- 统一管理:工厂可以统一管理对象的创建,例如在创建对象时进行一些初始化操作,或者根据不同的参数创建不同的对象。

工厂模式主要有三种常见的实现方式,复杂度逐级递增。

简单工厂模式(Simple Factory Pattern)

也被称为静态工厂模式,它不属于 GoF(Gang of Four)的 23 种设计模式之一,但非常常用。

- 定义:一个工厂类负责创建所有产品类的实例。

- 结构:一个工厂类,一个抽象产品类,多个具体产品类。

- 缺点:工厂类承担了所有产品的创建逻辑,职责过重。当增加新产品时,需要修改工厂类的代码,违反了开闭原则。

示例:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25public interface Product {

void use();

}

public class ConcreteProductA implements Product {

public void use() {

System.out.println("使用产品A");

}

}

public class SimpleFactory {

public static Product createProduct(String type) {

if ("A".equals(type)) {

return new ConcreteProductA();

} else if ("B".equals(type)) {

return new ConcreteProductB();

}

return null;

}

}

// 使用

Product product = SimpleFactory.createProduct("A");

product.use();

工厂方法模式(Factory Method Pattern)

- 定义:定义一个用于创建对象的接口,让子类决定实例化哪一个类。工厂方法模式将对象的创建延迟到子类。

- 结构:一个抽象工厂,多个具体工厂,一个抽象产品,多个具体产品。

- 优点:符合开闭原则。当增加新产品时,只需增加一个对应的具体工厂,不需要修改任何已有的工厂代码。

- 缺点:每增加一个产品,就需要增加一个具体工厂,类的数量会增加。

示例:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26public interface Product {

void use();

}

public class ConcreteProductA implements Product {

public void use() {

System.out.println("使用产品A");

}

}

public interface Factory {

Product createProduct();

}

public class ConcreteFactoryA implements Factory {

public Product createProduct() {

return new ConcreteProductA();

}

}

// 使用

Factory factory = new ConcreteFactoryA();

Product product = factory.createProduct();

product.use();

抽象工厂模式(Abstract Factory Pattern)

- 定义:提供一个接口,用于创建一系列相关或相互依赖的对象,而无需指定它们具体的类。

- 结构:一个抽象工厂,多个具体工厂,多个抽象产品,多个具体产品。

- 优点:可以创建一组相关联的对象,方便管理。

- 缺点:当需要增加新的产品系列时,需要修改抽象工厂接口和所有具体工厂,扩展起来比较复杂。

示例: 假设我们有产品A和产品B两个系列,每个系列都有不同的实现。

Java1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32// 抽象产品A

public interface AbstractProductA {

void useA();

}

// 抽象产品B

public interface AbstractProductB {

void useB();

}

// 抽象工厂

public interface AbstractFactory {

AbstractProductA createProductA();

AbstractProductB createProductB();

}

// 具体工厂1

public class ConcreteFactory1 implements AbstractFactory {

public AbstractProductA createProductA() {

return new ConcreteProductA1();

}

public AbstractProductB createProductB() {

return new ConcreteProductB1();

}

}

// 使用

AbstractFactory factory = new ConcreteFactory1();

AbstractProductA productA = factory.createProductA();

productA.useA();

生产者消费者设计模式

这个模式包含三个核心角色:

- 生产者(Producer):负责生成数据并将其放入共享的缓冲区中。

- 消费者(Consumer):负责从缓冲区中取出数据进行处理。

- 缓冲区(Buffer):一个共享的、线程安全的数据结构,用于连接生产者和消费者。它通常有容量限制。

生产者和消费者之间通过缓冲区进行通信,它们彼此独立,互不影响,从而实现了解耦。

(1)基于 synchronized 和 wait/notify 的实现

这是最基础的实现方式,使用 Java 内置的同步机制来控制线程间的协作。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65import java.util.LinkedList;

import java.util.Queue;

public class ProducerConsumer {

private static final int MAX_SIZE = 5; // 缓冲区最大容量

private final Queue<Integer> buffer = new LinkedList<>();

public void produce() throws InterruptedException {

int value = 0;

while (true) {

synchronized (this) {

// 如果缓冲区满了,生产者等待

while (buffer.size() == MAX_SIZE) {

wait();

}

// 生产数据并放入缓冲区

System.out.println("Produced: " + value);

buffer.add(value++);

// 唤醒消费者

notifyAll();

}

Thread.sleep(1000); // 模拟生产耗时

}

}

public void consume() throws InterruptedException {

while (true) {

synchronized (this) {

// 如果缓冲区为空,消费者等待

while (buffer.isEmpty()) {

wait();

}

// 消费数据

int value = buffer.poll();

System.out.println("Consumed: " + value);

// 唤醒生产者

notifyAll();

}

Thread.sleep(1500); // 模拟消费耗时

}

}

public static void main(String[] args) {

ProducerConsumer pc = new ProducerConsumer();

Thread producerThread = new Thread(() -> {

try {

pc.produce();

} catch (InterruptedException e) {

Thread.currentThread().interrupt();

}

});

Thread consumerThread = new Thread(() -> {

try {

pc.consume();

} catch (InterruptedException e) {

Thread.currentThread().interrupt();

}

});

producerThread.start();

consumerThread.start();

}

}

特点:简单直观,适合初学者理解线程间协作的基本原理。

缺点:synchronized 和 wait/notify 的粒度较粗,性能可能较低。

(2)基于 BlockingQueue 的实现

Java 提供了线程安全的阻塞队列(如 LinkedBlockingQueue),可以简化生产者-消费者的实现。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48import java.util.concurrent.BlockingQueue;

import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;

public class ProducerConsumerWithBlockingQueue {

private static final int MAX_SIZE = 5;

private final BlockingQueue<Integer> buffer = new LinkedBlockingQueue<>(MAX_SIZE);

public void produce() throws InterruptedException {

int value = 0;

while (true) {

buffer.put(value); // 如果缓冲区满,自动阻塞

System.out.println("Produced: " + value);

value++;

Thread.sleep(1000); // 模拟生产耗时

}

}

public void consume() throws InterruptedException {

while (true) {

int value = buffer.take(); // 如果缓冲区空,自动阻塞

System.out.println("Consumed: " + value);

Thread.sleep(1500); // 模拟消费耗时

}

}

public static void main(String[] args) {

ProducerConsumerWithBlockingQueue pc = new ProducerConsumerWithBlockingQueue();

Thread producerThread = new Thread(() -> {

try {

pc.produce();

} catch (InterruptedException e) {

Thread.currentThread().interrupt();

}

});

Thread consumerThread = new Thread(() -> {

try {

pc.consume();

} catch (InterruptedException e) {

Thread.currentThread().interrupt();

}

});

producerThread.start();

consumerThread.start();

}

}

特点:BlockingQueue 内部实现了同步机制,代码更简洁。

优点:减少了手动管理锁和条件变量的复杂性,性能更高

JAVA基础与集合

面向对象编程

第一,封装(Encapsulation)。

封装是指将数据(属性)和行为(方法)捆绑在一起,并对外隐藏对象的内部实现细节。通过访问修饰符(如 private、protected 和 public),我们可以控制哪些部分是对外可见的,哪些是内部私有的。这种机制提高了代码的安全性和可维护性。例如,在 Java 中,我们通常会将类的属性设置为 private,并通过 getter 和 setter 方法提供受控的访问方式。

第二,继承(Inheritance)。

继承允许一个类(子类)基于另一个类(父类)来构建,从而复用父类的属性和方法。通过继承,子类不仅可以拥有父类的功能,还可以扩展或重写父类的行为。Java 中使用 extends 关键字实现继承。例如,我们可以通过定义一个通用的 Animal 类,然后让 Dog 和 Cat 类继承它,这样就避免了重复编写相同的代码。继承体现了“is-a”的关系,比如“狗是一个动物”。

第三,多态(Polymorphism)。

多态是指同一个方法调用可以根据对象的实际类型表现出不同的行为。多态分为两种形式:编译时多态(方法重载)和运行时多态(方法重写)。运行时多态是通过动态绑定实现的,即程序在运行时决定调用哪个方法。例如,如果父类 Animal 有一个 makeSound() 方法,子类 Dog 和 Cat 可以分别重写这个方法,当调用 animal.makeSound() 时,具体执行的是 Dog 或 Cat 的实现。多态使得代码更加灵活和可扩展。

接口、普通类和抽象类区别和共同点

第一个是定义上的区别。

普通类是一个完整的、具体的类,可以直接实例化为对象。它包含属性和方法,并且可以有构造方法。

抽象类是一个不能直接实例化的类,通常用来作为其他类的基类。它可以包含抽象方法(没有实现的方法)和具体方法(有实现的方法)。

接口是一种完全抽象的结构,用于定义行为规范。它只包含抽象方法(Java 8 之后可以包含默认方法和静态方法)。

第二个是方法实现上的区别。

普通类的所有方法都可以有具体实现(即方法体)。

抽象类可以包含具体方法和抽象方法。

接口默认只包含抽象方法(Java 8 后可以包含默认方法和静态方法)。

第三是继承关系上的区别。

普通类支持单继承(一个类只能继承一个父类)。

抽象类也支持单继承(一个类只能继承一个抽象类)。

接口支持多实现(一个类可以实现多个接口)。

第四是成员变量上的区别。

普通类和抽象类都可以有各种类型的成员变量(实例变量、静态变量等)。

接口只能有常量(public static final)。

接下来讲一下共同点,一共有3点。

首先,它们都是面向对象编程的基础结构,都可以用来组织代码,实现封装、继承和多态等特性。

其次,它们都可以包含方法,尽管接口中的方法默认是抽象的。

最后,它们都可以被继承或实现,普通类可以通过继承扩展功能,抽象类和接口则需要子类继承或实现后才能使

深拷贝和浅拷贝

深拷贝和浅拷贝的核心区别在于是否递归地复制对象内部的引用类型数据,接下来,我会从定义、实现方式以及使用场景三个方面详细讲解它们的区别。

首先是定义上的区别,

浅拷贝是指创建一个新对象,但新对象中的引用类型字段仍然指向原对象中引用类型的内存地址。换句话说,浅拷贝只复制了对象本身,而没有复制对象内部的引用类型数据。修改新对象中的引用类型数据会影响原对象。

深拷贝是指创建一个新对象,并且递归地复制对象内部的所有引用类型数据。换句话说,深拷贝不仅复制了对象本身,还复制了对象内部的所有引用类型数据。修改新对象中的引用类型数据不会影响原对象。

其次是实现方式上的区别,

浅拷贝可以使用 Object 类的 clone() 方法,也可以使用实现 Cloneable 接口并重写 clone() 的方法。

深拷贝可以手动对引用类型字段进行递归拷贝,也可以使用序列化(Serialization)的方式将对象序列化为字节流,再反序列化为新对象。

最后是使用场景上的区别,

浅拷贝适用于当对象内部的引用类型数据不需要独立复制的情况。

深拷贝适用于当对象内部的引用类型数据需要完全独立的情况。

int和Integer的区别

第一个是定义上的区别,

int 是 Java 的基本数据类型,直接存储数值,占用固定的 4 字节内存空间,范围是从 -2,147,483,648 到 2,147,483,647。

而 Integer 是 int 的包装类,它是一个对象,通过引用指向存储的数值,因此除了存储数值本身外,还需要额外的内存开销。

第二个是使用方式上的区别,

int 是一种原始类型,可以直接声明和赋值。

而 Integer 必须实例化后才能使用,它提供了更多的功能,比如支持泛型、序列化、缓存以及一些实用方法。

第三个是使用场景上的区别,

当需要高效处理整数时,优先使用 int。

当需要将整数作为对象使用时,选择 Integer

什么是自动拆箱和装箱

自动拆箱和装箱是为了提高代码的简洁性,它简化了基本数据类型与对应的包装类之间的转换。接下来我会详细解释什么是自动装箱和自动拆箱,以及它们的注意事项。

首先说一下自动装箱,

自动装箱是指将基本数据类型(如 int、double、boolean 等)自动转换为对应的包装类对象(如 Integer、Double、Boolean 等)。这个过程由编译器自动完成,无需手动调用包装类的构造方法或静态方法。

当存储一个基本数据类型到需要用到对象的场景中(例如集合),Java 编译器会检测到基本数据类型需要被转换为包装类对象,编译器会自动调用包装类的 valueOf() 方法来创建对应的包装类对象,生成的对象会被存储到目标位置。

接下来说一下自动拆箱,

自动拆箱是指将包装类对象(如 Integer、Double、Boolean 等)自动转换为对应的基本数据类型(如 int、double、boolean 等)。同样,这个过程也是由编译器自动完成的。

当你从一个需要对象的场景中取出值并赋给基本数据类型时,Java 编译器会检测到目标变量是一个基本数据类型。编译器会自动调用包装类的 xxxValue() 方法,比如 intValue()、doubleValue() 等,来获取基本数据类型的值。返回的基本数据类型值会被赋给目标变量。

最后说一下注意事项,一共有3点需要注意