最近在刷leetcode题目,积累了一些提醒以及用c++STL刷题经验,这里记录一下

题型

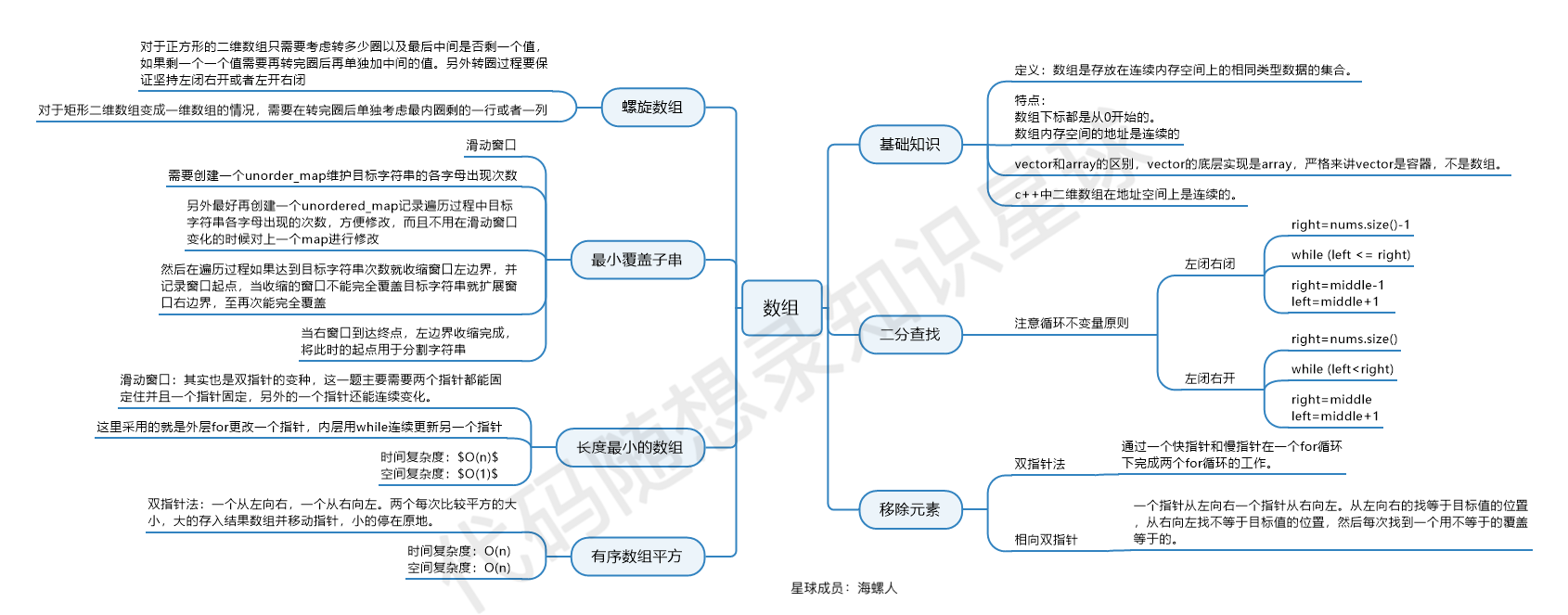

数组与字符串

数组是存放在连续内存空间上的相同类型数据的集合。数组可以方便的通过下标索引的方式获取到下标对应的数据

- 数组下标都是从0开始的。

- 数组内存空间的地址是连续的

正是因为数组在内存空间的地址是连续的,所以我们在删除或者增添元素的时候,就难免要移动其他元素的地址。例如删除下标为3的元素,需要对下标为3的元素后面的所有元素都要做移动操作

最大子数组和

给你一个整数数组 nums ,请你找出一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。子数组是数组中的一个连续部分。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18class Solution {

public:

int maxSubArray(vector<int>& nums) {

// 贪心或者动态规划

int result{numeric_limits<int>::min()};

int count{};

for(int i = 0;i<nums.size();++i) {

count +=nums[i];

if(count>result) {

result = count;

}

if(count<=0) {

count = 0;

}

}

return result;

}

};1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12class Solution {

public:

int maxSubArray(vector<int>& nums) {

// 贪心或者动态规划

int pre{}, maxAns{nums[0]};

for (auto n : nums) {

pre = max(pre,pre+n); // 记录最大值

maxAns = max(maxAns,pre);

}

return maxAns;

}

};

轮转数组

给定一个整数数组 nums,将数组中的元素向右轮转 k 个位置,其中 k 是非负数。

可以使用额外的数组来将每个元素放至正确的位置。用 n 表示数组的长度,我们遍历原数组,将原数组下标为 i 的元素放至新数组下标为 (i+k)modn 的位置,最后将新数组拷贝至原数组即可。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12class Solution {

public:

void rotate(vector<int>& nums, int k) {

int sz = nums.size();

vector<int> r(sz);

for(int i = 0;i<sz;++i) {

r[(i+k)%sz] = nums[i];

}

nums = r;

}

};

还可以通过旋转数组的方法1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 class Solution {

public:

void rotate(vector<int>& nums, int k) {

int sz = nums.size();

k = k%sz;

reverse(nums.begin(),nums.end());

reverse(nums.begin(),nums.begin()+k);

reverse(nums.begin()+k,nums.end());

}

};

在使用vector和string的方法以及stl包含的方法时,比如find,insert,erase,substr方法的参数类型与返回值类型. 有的支持迭代器,有的重载了索引类型等

哈希

一般来说哈希表都是用来快速判断一个元素是否出现集合里。

对于哈希表,要知道哈希函数和哈希碰撞在哈希表中的作用。

哈希函数是把传入的key映射到符号表的索引上。

哈希碰撞处理有多个key映射到相同索引上时的情景,处理碰撞的普遍方式是拉链法和线性探测法。

常见的三种哈希结构:数组,set,map. 注意在不同场景使用不同的数据结构.

| 集合 | 底层实现 | 是否有序 | 数值是否可以重复 | 能否更改数值 | 查询效率 | 增删效率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| std::set | 红黑树 | 有序 | 否 | 否 | O(log n) | O(log n) |

| std::multiset | 红黑树 | 有序 | 是 | 否 | O(logn) | O(logn) |

| std::unordered_set | 哈希表 | 无序 | 否 | 否 | O(1) | O(1) |

| 映射 | 底层实现 | 是否有序 | 数值是否可以重复 | 能否更改数值 | 查询效率 | 增删效率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| std::map | 红黑树 | key有序 | key不可重复 | key不可修改 | O(logn) | O(logn) |

| std::multimap | 红黑树 | key有序 | key可重复 | key不可修改 | O(log n) | O(log n) |

| std::unordered_map | 哈希表 | key无序 | key不可重复 | key不可修改 | O(1) | O(1) |

set 和 map 是基于红黑树实现的,能够自动对元素进行排序。

插入、删除和查找

| 方法 | 描述 | set / map | unordered_set / unordered_map |

|---|---|---|---|

insert() | 插入元素 | 插入单个元素或范围内的元素,时间复杂度 O(logn) | 插入单个元素或范围内的元素,平均时间复杂度 O(1) |

erase() | 删除元素 | 删除单个元素、指定迭代器或范围内的元素,时间复杂度 O(logn) | 删除单个元素或范围内的元素,平均时间复杂度 O(1) |

count() | 计算元素数量 | 返回某个键在容器中出现的次数(set/map 中只会是 0 或 1),时间复杂度 O(logn) | 返回某个键在容器中出现的次数,平均时间复杂度 O(1) |

find() | 查找元素 | 查找元素,并返回指向该元素的迭代器,如果找不到则返回 end(),时间复杂度 O(logn) | 查找元素,并返回指向该元素的迭代器,如果找不到则返回 end(),平均时间复杂度 O(1) |

有效的字母异位词

给定两个字符串 s 和 t ,编写一个函数来判断 t 是否是 s 的 字母异位词

字母异位词是通过重新排列不同单词或短语的字母而形成的单词或短语,并使用所有原字母一次。

最长连续序列

给定一个未排序的整数数组 nums ,找出数字连续的最长序列(不要求序列元素在原数组中连续)的长度。请你设计并实现时间复杂度为 O(n) 的算法解决此问题

首先,将所有数组元素放入一个哈希表中,这样我们就可以在 O(1) 的时间复杂度内判断一个数字是否存在。然后,我们遍历数组中的每一个数字,并以这个数字为起点,向后和向前查找连续的数字。为了确保每个连续序列只被计算一次,我们只从一个序列的起始数字开始查找。一个数字 x 是一个连续序列的起始数字的条件是:x - 1 不存在于哈希表中。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28class Solution {

public:

int longestConsecutive(vector<int>& nums) {

// 插入到哈希集合中

unordered_set<int> uset; // 存储值以及以其结尾的对应连续最长序列长度

for (auto n : nums) {

uset.insert(n);

}

int longStreak{};

// 遍历nums,从set中找到这个包含nums的连续序列的最小值

for (const int& n : uset) {

if (uset.count(n - 1)) {

// n不是连续序列最小值

continue;

}

// 找到连续序列的第一个值

// n是序列最小值

int cur{1};

int curNum = n+1;

while (uset.count(curNum)) {

cur++;

curNum++;

}

longStreak = max(longStreak, cur);

}

return longStreak;

}

};

快乐数

编写一个算法来判断一个数 n 是不是快乐数。

「快乐数」 定义为:

- 对于一个正整数,每一次将该数替换为它每个位置上的数字的平方和。

- 然后重复这个过程直到这个数变为 1,也可能是 无限循环 但始终变不到 1。

- 如果这个过程 结果为 1,那么这个数就是快乐数。

如果 n 是 快乐数 就返回 true ;不是,则返回 false 。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18class Solution {

public:

bool isHappy(int n) {

// 检查环形链

// 如果得到相同的值 就是检测到环形链

unordered_set<int> sets;

while (!sets.count(n) && n!=1) {

sets.insert(n);

int tmp = n;

n = 0;

while (tmp) {

n += (tmp % 10)*(tmp % 10);

tmp /= 10;

}

}

return n == 1;

}

};1

2

3

4

5

6

7

8

9

10int slow = n,fast = n;

while(fast!=1&&getSum(fast)!=1) {

// 如果存在环形链,则总会有slow == fast

slow = getSum(slow);

fast = getSum(getSum(fast));

if(slow == fast) {

return false;

}

}

return true;

四数相加II

给你四个整数数组 nums1、nums2、nums3 和 nums4 ,数组长度都是 n ,请你计算有多少个元组 (i, j, k, l) 能满足:

0 <= i, j, k, l < nnums1[i] + nums2[j] + nums3[k] + nums4[l] == 0

1 | int fourSumCount(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2, vector<int>& nums3, vector<int>& nums4) { |

赎金信

给你两个字符串:ransomNote 和 magazine ,判断 ransomNote 能不能由 magazine 里面的字符构成。如果可以,返回 true ;否则返回 false 。magazine 中的每个字符只能在 ransomNote 中使用一次。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20class Solution {

public:

bool canConstruct(string ransomNote, string magazine) {

// 如果能由magazine字符串构成,表示

vector<int> cnt(26);

for (int i = 0; i < magazine.size(); ++i) {

cnt[magazine[i] - 'a']++;

}

for (int i = 0; i < ransomNote.size(); ++i) {

int c = ransomNote[i] - 'a';

if (cnt[c] > 0) {

// 大于0表示还有剩余字符

cnt[c]--;

} else {

return false;

}

}

return true;

}

};

直线上最多的点数

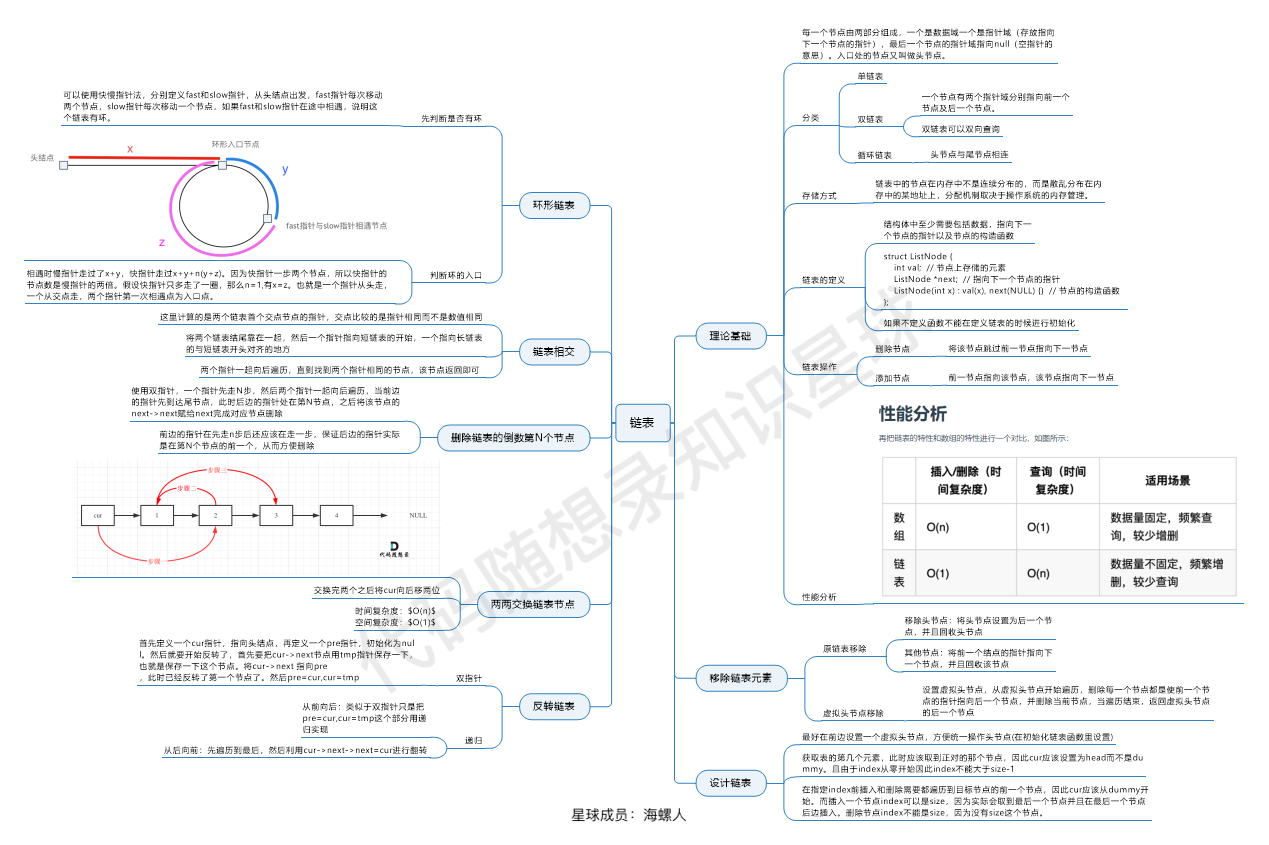

双指针与链表

虚拟头节点 链表的一大问题就是操作当前节点必须要找前一个节点才能操作。这就造成了,头结点的尴尬,因为头结点没有前一个节点了。每次对应头结点的情况都要单独处理,所以使用虚拟头结点的技巧,就可以解决这个问题

反转链表 删除倒数第n个节点 链表相交 环形链表

双指针主要用于遍历数组,两个指针指向不同的元素,从而协同完成任务。也可以延伸到多个数组的多个指针。若两个指针指向同一数组,遍历方向相同且不会相交,则也称为滑动窗口(两个指针包围的区域即为当前的窗口),经常用于区间搜索。

若两个指针指向同一数组,但是遍历方向相反,则可以用来进行搜索,待搜索的数组往往是排好序的。

在对链表进行操作时,一种常用的技巧是添加一个哑节点(dummy node),它的 next 指针指向链表的头节点。这样一来,我们就不需要对头节点进行特殊的判断了。

快慢指针 检查环

延迟节点

常见题型, 合并2,合并k,分解,环形链表,倒数k,重点,找交点.

删除链表元素

给你一个链表的头节点 head 和一个整数 val ,请你删除链表中所有满足 Node.val == val 的节点,并返回 新的头节点 。

设置一个虚拟头结点在进行移除节点操作1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21class Solution {

public:

ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {

if (head == nullptr) {

return nullptr;

}

ListNode* dummy = new ListNode(0, head);

ListNode* cur = dummy;

while (cur->next) {

if (cur->next->val == val) {

// 删除当前节点

ListNode* tmp = cur->next;

cur->next = cur->next->next;

delete tmp;

} else {

cur = cur->next;

}

}

return dummy->next;

}

};

反转链表

给你单链表的头节点 head ,请你反转链表,并返回反转后的链表。

使用哑节点或者递归方式1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13class Solution {

public:

ListNode* reverseList(ListNode* head) {

ListNode* prev = nullptr;

while (head) {

ListNode* head_next = head->next;

head->next = prev;

prev = head;

head = head_next;

}

return prev;

}

};

递归1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11class Solution {

public:

ListNode* reverseList(ListNode* head,ListNode* prev=nullptr) {

if(head == nullptr) {

return prev;

}

ListNode* head_next = head->next;

head->next = prev;

return reverseList(head_next,head);;

}

};

分割链表

给你一个链表的头节点 head 和一个特定值 x ,请你对链表进行分隔,使得所有 小于 x 的节点都出现在 大于或等于 x 的节点之前。你应当 保留 两个分区中每个节点的初始相对位置。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24class Solution {

public:

ListNode* partition(ListNode* head, int x) {

if (head == nullptr) {

return nullptr;

}

ListNode *pre = new ListNode(0), *precur = pre;

ListNode *post = new ListNode(0), *postcur = post;

ListNode* cur = head;

while (cur) {

if (cur->val < x) {

precur->next = cur;

precur = precur->next;

} else {

postcur->next = cur;

postcur = postcur->next;

}

cur = cur->next;

}

precur->next = post->next;

postcur->next = nullptr;

return pre->next;

}

};

删除链表中的节点

有一个单链表的 head,我们想删除它其中的一个节点 node。

给你一个需要删除的节点 node 。你将 无法访问 第一个节点 head。

链表的所有值都是 唯一的,并且保证给定的节点 node 不是链表中的最后一个节点。

删除给定的节点。注意,删除节点并不是指从内存中删除它。这里的意思是:

- 给定节点的值不应该存在于链表中。

- 链表中的节点数应该减少 1。

node前面的所有值顺序相同。node后面的所有值顺序相同

1 | class Solution { |

随机链表的复制

给你一个长度为 n 的链表,每个节点包含一个额外增加的随机指针 random ,该指针可以指向链表中的任何节点或空节点。

构造这个链表的 深拷贝。 深拷贝应该正好由 n 个 全新 节点组成,其中每个新节点的值都设为其对应的原节点的值。新节点的 next 指针和 random 指针也都应指向复制链表中的新节点,并使原链表和复制链表中的这些指针能够表示相同的链表状态。复制链表中的指针都不应指向原链表中的节点 。

方法1: 递归+哈希表1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18class Solution {

public:

unordered_map<Node*,Node*> umap;

Node* copyRandomList(Node* head) {

// 递归+哈希表

if(head == nullptr) {

return nullptr;

}

Node* node =nullptr;

if(!umap.count(head)) {

node = new Node(head->val);

umap[head] = node;

node->next = copyRandomList(head->next);

node->random = copyRandomList(head->random);

}

return umap[head];

}

};

方法2: 拆分1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27if(!head) {

return nullptr;

}

for (Node* node = head; node != nullptr; node = node->next->next) {

Node* tmp = new Node(node->val);

tmp->next = node->next;

node->next = tmp;

}

// 每一个拷贝节点的随机指针指向的节点 就是原本指向的节点的后续节点

for (Node* node = head; node != nullptr; node = node->next->next) {

// 先找到原本的节点

Node* n = node->random;

if (n != nullptr) {

node->next->random = n->next;

}

}

// 将拷贝节点串联起来

Node* headNew = head->next;

for (Node* node = head; node != nullptr; node = node->next) {

Node* nodeNew = node->next;

node->next = node->next->next;

if (nodeNew->next) {

nodeNew->next = nodeNew->next->next;

}

}

return headNew;

删除链表倒数第n个节点

给你一个链表,删除链表的倒数第 n 个结点,并且返回链表的头结点。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22class Solution {

public:

ListNode* removeNthFromEnd(ListNode* head, int n) {

// 延迟n步的节点

// 双指针和哑节点

// 哑节点

ListNode* dummy = new ListNode(0,head);

ListNode* first = head;

ListNode* second = dummy;

// 不首先遍历获得节点总数

for(int i = 0;i<n;++i) {

// 指向第n个节点

first = first->next; // first和second之间有n-1个节点

}

while(first) {

first = first->next;

second = second->next;

}

second->next = second->next->next;

return dummy->next;

}

};

环形链表

给你一个链表的头节点 head ,判断链表中是否有环。

如果链表中有某个节点,可以通过连续跟踪 next 指针再次到达,则链表中存在环。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39class Solution {

public:

bool hasCycle(ListNode *head) {

// 快慢指针

if(head == nullptr) {

return false;

}

ListNode* slowPtr = head,*fastPtr = head;

while(fastPtr && fastPtr->next!=nullptr) {

slowPtr = slowPtr->next;

fastPtr = fastPtr->next->next;

if(slowPtr == fastPtr) {

return true;

}

}

return false;

}

};

class Solution {

public:

bool hasCycle(ListNode *head) {

// 快慢指针

if(head == nullptr) {

return false;

}

ListNode* slowPtr = head,*fastPtr = head->next;

while(fastPtr!=slowPtr) {

if(fastPtr== nullptr || fastPtr->next == nullptr) {

return false;

}

slowPtr = slowPtr->next;

fastPtr = fastPtr->next->next;

}

return true;

}

};

环形链表II

给定一个链表的头节点 head ,返回链表开始入环的第一个节点。 如果链表无环,则返回 null。

如果链表中有某个节点,可以通过连续跟踪 next 指针再次到达,则链表中存在环。

主要考察两知识点:

- 判断链表是否环

- 如果有环,如何找到这个环的入口

可以使用快慢指针法,分别定义 fast 和 slow 指针,从头结点出发,fast指针每次移动两个节点,slow指针每次移动一个节点,如果 fast 和 slow指针在途中相遇 ,说明这个链表有环。这是因为fast是走两步,slow是走一步,其实相对于slow来说,fast是一个节点一个节点的靠近slow的,所以fast一定可以和slow重合。从头结点出发一个指针,从相遇节点 也出发一个指针,这两个指针每次只走一个节点, 那么当这两个指针相遇的时候就是 环形入口的节点.

代码随想录1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

class Solution {

public:

ListNode* detectCycle(ListNode* head) {

if (head == nullptr) {

return nullptr;

}

// 快慢指针 当两个指针相遇时

// ptr从head开始走直到ptr == slow

ListNode *slowPtr = head, *fastPtr = head;

while (fastPtr != nullptr) {

slowPtr = slowPtr->next;

if (fastPtr->next == nullptr) {

return nullptr;

}

fastPtr = fastPtr->next->next;

// 快慢指针在环上一点相遇

if (slowPtr == fastPtr) {

ListNode* cur = head;

while (slowPtr != cur) {

cur = cur->next;

slowPtr = slowPtr->next;

}

return cur;

}

}

return nullptr;

}

};

相交链表

给你两个单链表的头节点 headA 和 headB ,请你找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表不存在相交节点,返回 null 。

只有当链表 headA 和 headB 都不为空时,两个链表才可能相交。因此首先判断链表 headA 和 headB 是否为空,如果其中至少有一个链表为空,则两个链表一定不相交,返回 null。

当链表 headA 和 headB 都不为空时,创建两个指针 pA 和 pB,初始时分别指向两个链表的头节点 headA 和 headB,然后将两个指针依次遍历两个链表的每个节点。具体做法如下:

每步操作需要同时更新指针 pA 和 pB。

如果指针 pA 不为空,则将指针 pA 移到下一个节点;如果指针 pB 不为空,则将指针 pB 移到下一个节点。

如果指针 pA 为空,则将指针 pA 移到链表 headB 的头节点;如果指针 pB 为空,则将指针 pB 移到链表 headA 的头节点。

当指针 pA 和 pB 指向同一个节点或者都为空时,返回它们指向的节点或者 null。

交换链表中两两节点

给你一个链表,两两交换其中相邻的节点,并返回交换后链表的头节点。你必须在不修改节点内部的值的情况下完成本题(即,只能进行节点交换)。

建议使用虚拟头结点,这样会方便很多,要不然每次针对头结点(没有前一个指针指向头结点),还要单独处理。

如果要删除倒数第n个节点,让fast移动n步,然后让fast和slow同时移动,直到fast指向链表末尾。删掉slow所指向的节点就可以了。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27class Solution {

public:

ListNode* swapPairs(ListNode* head) {

if (head == nullptr) {

return nullptr;

}

ListNode* dummy = new ListNode(0, head);

ListNode* cur = head;

ListNode* prev = dummy;

while (cur && cur->next) {

// cur和cur->next为要交换的一组

// prev指向第二个节点

ListNode* node1 = cur;

ListNode* node2 = cur->next;

// 上一组的节点指向第二个节点

prev->next = node2;

// node1指向下一个几点

node1->next = node2->next;

// node2指向node1

node2->next = node1;

// 移动prev和cur

prev = node1;

cur = node1->next;

}

return dummy->next;

}

};

回文链表

快慢指针+反向链表

k个一反转

给你链表的头节点 head ,每 k 个节点一组进行翻转,请你返回修改后的链表。

k 是一个正整数,它的值小于或等于链表的长度。如果节点总数不是 k 的整数倍,那么请将最后剩余的节点保持原有顺序。

你不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际进行节点交换。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

// 链表节点定义

struct ListNode {

int val;

ListNode *next;

ListNode() : val(0), next(nullptr) {}

ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}

ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}

};

class Solution {

public:

ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k) {

if (!head || k == 1) {

return head;

}

ListNode* dummy = new ListNode(0);

dummy->next = head;

ListNode* pre = dummy; // pre 指向待翻转子链表的前一个节点

ListNode* end = dummy; // end 指向待翻转子链表的最后一个节点

while (end->next != nullptr) {

// 找到 end 节点,即第 k 个节点

for (int i = 0; i < k && end != nullptr; ++i) {

end = end->next;

}

if (end == nullptr) {

break; // 剩余节点不足 k 个,结束循环

}

ListNode* start = pre->next; // start 指向待翻转子链表的第一个节点

ListNode* nextGroup = end->next; // nextGroup 指向下一个子链表的头节点

// 断开连接,准备翻转

end->next = nullptr;

// 翻转子链表

pre->next = reverseList(start);

// 连接翻转后的子链表

start->next = nextGroup;

// 移动指针,为下一轮循环做准备

pre = start;

end = pre;

}

return dummy->next;

}

private:

// 标准的链表翻转函数

ListNode* reverseList(ListNode* head) {

ListNode* pre = nullptr;

ListNode* curr = head;

while (curr != nullptr) {

ListNode* nextTemp = curr->next;

curr->next = pre;

pre = curr;

curr = nextTemp;

}

return pre;

}

};

双指针与数组

数组题型 二分法 双指针 滑动窗口 前缀和 模拟行为 贪心

四数相加

1 | class Solution { |

移除元素

给你一个数组 nums 和一个值 val,你需要 原地 移除所有数值等于 val 的元素。元素的顺序可能发生改变。然后返回 nums 中与 val 不同的元素的数量。

假设 nums 中不等于 val 的元素数量为 k,要通过此题,您需要执行以下操作:

- 更改

nums数组,使nums的前k个元素包含不等于val的元素。nums的其余元素和nums的大小并不重要。 - 返回

k。

双指针法(快慢指针法): 通过一个快指针和慢指针在一个for循环下完成两个for循环的工作。

定义快慢指针

- 快指针:寻找新数组的元素 ,新数组就是不含有目标元素的数组

- 慢指针:指向更新 新数组下标的位置

双指针法(快慢指针法)在数组和链表的操作中是非常常见的,很多考察数组、链表、字符串等操作的面试题,都使用双指针法1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19class Solution {

public:

int removeElement(vector<int>& nums, int val) {

// 双指针

// 确定指针含义

// 将不等于val的值移动到开头

// int i 写入指针 指向即将写入的位置

// int j 读指针 读取值 读到不等于val的值进行写入

int i{};

int sz = nums.size();

for(int j = 0;j<sz;j++) {

if(nums[j] !=val) {

nums[i++] = nums[j];//写入值

}

// 如果等于val跳过

}

return i;

}

};

有序数组的平方

给你一个按 非递减顺序 排序的整数数组 nums,返回 每个数字的平方 组成的新数组,要求也按 非递减顺序 排序。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22class Solution {

public:

vector<int> sortedSquares(vector<int>& nums) {

// nums本身有序 绝对值是从大->小->大

int i = 0, j = nums.size() - 1;

int sz = nums.size();

vector<int> r(sz);

int k = sz-1;

while (i <= j) {

int t1 = nums[i] * nums[i];

int t2 = nums[j] * nums[j];

if ( t1>=t2 ) {

r[k--] = t1;

i++;

} else {

r[k--] = t2;

j--;

}

}

return r;

}

};

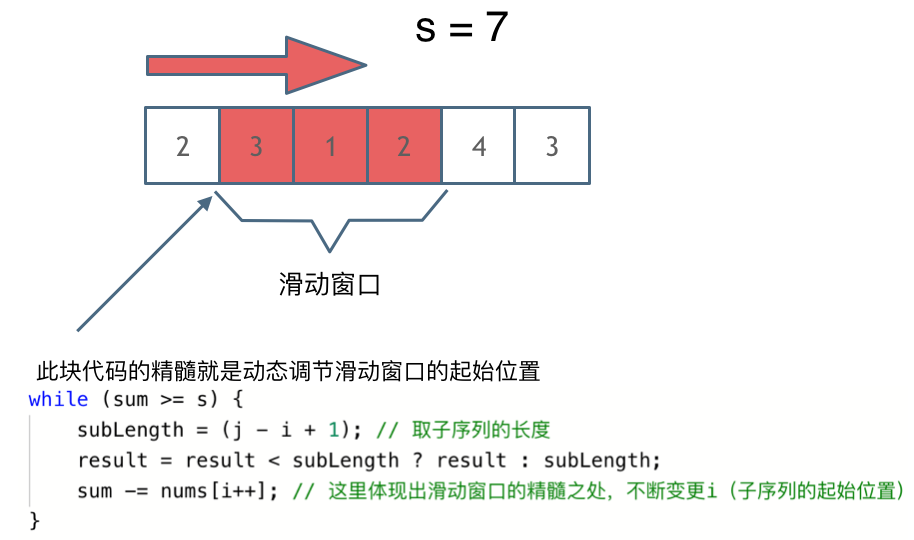

长度最小的子数组

给定一个含有 n 个正整数的数组和一个正整数 target 。

找出该数组中满足其总和大于等于 target 的长度最小的 子数组 [numsl, numsl+1, ..., numsr-1, numsr] ,并返回其长度。如果不存在符合条件的子数组,返回 0 。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18class Solution {

public:

int minSubArrayLen(int target, vector<int>& nums) {

int min_len{numeric_limits<int>::max()};

long long pre{};

int i{};

// 双指针 j指向要包含的数据[i,j]

for(int j = 0;j<nums.size();j++){

pre+=nums[j];

while(pre>=target) {

min_len = min(min_len,j-i+1);

pre -= nums[i];

i++;

}

}

return min_len == numeric_limits<int>::max()?0:min_len;

}

};

滑动窗口需要确定:窗口内是什么 什么时候移动窗口起始位置 什么时候移动窗口结束位置

每一个元素被操作的次数,每个元素在滑动窗后进来操作一次,出去操作一次,每个元素都是被操作两次,所以时间复杂度是 2 × n 也就是O(n)

滑动窗口。

- 暴力解法时间复杂度:O(n^2)

- 滑动窗口时间复杂度:O(n)

本题中,主要要理解滑动窗口如何移动 窗口起始位置,达到动态更新窗口大小的,从而得出长度最小的符合条件的长度。 滑动窗口的精妙之处在于根据当前子序列和大小的情况,不断调节子序列的起始位置。从而将O(n^2)的暴力解法降为O(n)。

寻找重复数

给定一个包含 n + 1 个整数的数组 nums ,其数字都在 [1, n] 范围内(包括 1 和 n),可知至少存在一个重复的整数。

假设 nums 只有 一个重复的整数 ,返回 这个重复的数 。

你设计的解决方案必须 不修改 数组 nums 且只用常量级 O(1) 的额外空间。

这个方法利用了数组元素的特性:数组中的每个数字 i 都在 [1,n] 范围内。我们可以将数组 nums 视为一个链表,其中每个索引 i 指向的值是 nums[i]。

- 索引:链表的节点。

- 值:下一个节点的索引。

由于数组中有 n+1 个数字,而它们的取值范围只有 1 到 n,且只有一个数字是重复的,这就意味着有两个索引会指向同一个值。这在我们的“链表”结构中,必然会形成一个环。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39class Solution {

public:

int findDuplicate(vector<int>& nums) {

// 快慢指针

// 环形链表找相交点

int slowPtr = 0, fastPtr = 0;

do {

slowPtr = nums[slowPtr];

fastPtr = nums[nums[fastPtr]];

} while (slowPtr != fastPtr);

// 一定会相遇

slowPtr = 0;

do {

slowPtr = nums[slowPtr];

fastPtr = nums[fastPtr];

} while (slowPtr != fastPtr);

return slowPtr;

// 二分查找

// int n = nums.size();

// int l = 1,r= n-1;

// int res{};

// while(l<=r) {

// int mid = (r-l)/2+l;

// int cnt{};

// for(int i = 0;i<n;i++) {

// cnt+= nums[i]<=mid;

// }

// if(cnt<=mid) {

// l = mid+1;

// }else{

// r = mid-1;

// res = mid;

// }

// }

// return res;

}

}

;

螺旋矩阵

给你一个正整数 n ,生成一个包含 1 到 n2 所有元素,且元素按顺时针顺序螺旋排列的 n x n 正方形矩阵 matrix1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23class Solution {

public:

vector<vector<int>> generateMatrix(int n) {

array<pair<int, int>, 4> dirs{{{0, 1}, {1, 0}, {0, -1}, {-1, 0}}};

vector<vector<int>> r(n, vector<int>(n, 0));

int x{}, y{};

int dirIndex{};

for (int i = 1; i <= n * n; ++i) {

r[x][y] = i;

int nx = x + dirs[dirIndex].first;

int ny = y + dirs[dirIndex].second;

if (nx >= n || nx < 0 || ny >= n || ny < 0 || r[nx][ny] != 0) {

// 超出边界或者遇到已经填充的值

dirIndex = (dirIndex + 1) % 4;

nx = x + dirs[dirIndex].first;

ny = y + dirs[dirIndex].second;

}

x = nx;

y = ny;

}

return r;

}

};

区间和

给定一个整数数组 Array,请计算该数组在每个指定区间内元素的总和。

前缀和,前缀和的思想是重复利用计算过的子数组之和,从而降低区间查询需要累加计算的次数。

前缀和 在涉及计算区间和的问题时非常有用,想统计在vec数组上 下标 2 到下标 5 之间的累加和,就用 p[5] - p[1] 就可以。 注意计算区间和时的两端索引

最小覆盖字串

给定两个字符串 s 和 t 。返回 s 中包含 t 的所有字符的最短子字符串。如果 s 中不存在符合条件的子字符串,则返回空字符串 "" 。

如果 s 中存在多个符合条件的子字符串,返回任意一个。

注意: 对于 t 中重复字符,我们寻找的子字符串中该字符数量必须不少于 t 中该字符数量1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41class Solution {

public:

string minWindow(string s, string t) {

// 滑动窗口

vector<int> freq(256, 0);

vector<bool> exist(256, false);

for (auto ch : t) {

freq[ch]++;

exist[ch] = true;

}

int minLen{numeric_limits<int>::max()};

int min_l{numeric_limits<int>::max()};

int i{}; // 双指针 表示起始位置和截止位置

int sz = s.size();

int szt = t.size();

int counts{};

for (int j = 0; j < sz; j++) {

char ch = s[j];

if (!exist[ch]) {

continue;

}

freq[ch]--;

if (freq[ch] >= 0) {

counts++;

}

while (counts == szt) {

// 当窗口中包含了所有t字符 更新开始位置

if (minLen > j - i + 1) {

minLen = j - i + 1;

min_l = i;

}

if (exist[s[i]] && ++freq[s[i]] > 0) {

counts--;

}

i++;

}

}

return minLen == numeric_limits<int>::max() ? ""

: s.substr(min_l, minLen);

}

};

除自身以外的数组的乘积

给你一个整数数组 nums,返回 数组 answer ,其中 answer[i] 等于 nums 中除 nums[i] 之外其余各元素的乘积 。

题目数据 保证 数组 nums之中任意元素的全部前缀元素和后缀的乘积都在 32 位 整数范围内。

请 不要使用除法,且在 O(n) 时间复杂度内完成此题。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25class Solution {

public:

vector<int> productExceptSelf(vector<int>& nums) {

int length = nums.size();

vector<int> answer(length);

// answer[i] 表示索引 i 左侧所有元素的乘积

// 因为索引为 '0' 的元素左侧没有元素, 所以 answer[0] = 1

answer[0] = 1;

for (int i = 1; i < length; i++) {

answer[i] = nums[i - 1] * answer[i - 1];

}

// R 为右侧所有元素的乘积

// 刚开始右边没有元素,所以 R = 1

int R = 1;

for (int i = length - 1; i >= 0; i--) {

// 对于索引 i,左边的乘积为 answer[i],右边的乘积为 R

answer[i] = answer[i] * R;

// R 需要包含右边所有的乘积,所以计算下一个结果时需要将当前值乘到 R 上

R *= nums[i];

}

return answer;

}

};1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19class Solution {

public:

vector<int> productExceptSelf(vector<int>& nums) {

// 前缀 乘积

int sz = nums.size();

vector<int> r(sz, 1);

r[0] = 1;

for (int i = 1; i < sz; i++) {

r[i] = r[i-1]*nums[i-1];

}

// 利用输出数组

int cur{1};

for (int i = sz-1; i >=0; --i) {

r[i] = r[i] *cur;

cur*=nums[i];

}

return r;

}

};

参考:代码随想录

有效的山脉数组

给定一个整数数组 arr,如果它是有效的山脉数组就返回 true,否则返回 false。

让我们回顾一下,如果 arr 满足下述条件,那么它是一个山脉数组:

arr.length >= 3- 在

0 < i < arr.length - 1条件下,存在i使得:arr[0] < arr[1] < ... arr[i-1] < arr[i]arr[i] > arr[i+1] > ... > arr[arr.length - 1]

字符串

反转字符串

编写一个函数,其作用是将输入的字符串反转过来。输入字符串以字符数组 char[] 的形式给出。

不要给另外的数组分配额外的空间,你必须原地修改输入数组、使用 O(1) 的额外空间解决这一问题1

2

3

4

5

6

7

8class Solution {

public:

void reverseString(vector<char>& s) {

for(int i =0,j = s.size()-1;i<s.size()/2;i++,j--) {

swap(s[i],s[j]);

}

}

};

反转字符串II

给定一个字符串 s 和一个整数 k,从字符串开头算起,每计数至 2k 个字符,就反转这 2k 字符中的前 k 个字符。

- 如果剩余字符少于

k个,则将剩余字符全部反转。 - 如果剩余字符小于

2k但大于或等于k个,则反转前k个字符,其余字符保持原样。

模拟,在遍历字符串的过程中,只要让 i += (2 k),i 每次移动 2 k 就可以了,然后判断是否需要有反转的区间。

因为要找的也就是每2 k 区间的起点,这样写,程序会高效很多。所以当需要*固定规律一段一段去处理字符串的时候,要想想在for循环的表达式上做做文章。

1 | class Solution { |

反转字符串中的单词

给你一个字符串 s ,请你反转字符串中 单词 的顺序。

单词 是由非空格字符组成的字符串。s 中使用至少一个空格将字符串中的 单词 分隔开。

返回 单词 顺序颠倒且 单词 之间用单个空格连接的结果字符串。

注意:输入字符串 s中可能会存在前导空格、尾随空格或者单词间的多个空格。返回的结果字符串中,单词间应当仅用单个空格分隔,且不包含任何额外的空格。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27class Solution {

public:

string reverseWords(string s) {

// 先将整个字符串反转

reverse(s.begin(), s.end());

int sz = s.size();

int idx{};

string result;

for (int start = 0; start < sz; start++) {

if (s[start] != ' ') {

// 移除元素 移除空格 不为空格时

if (idx != 0) {

s[idx++] = ' ';

}

int end = start;

while (end < sz && s[end] != ' ') {

s[idx++] = s[end++];

}

reverse(s.begin() + idx - (end - start), s.begin() + idx);

// 更新start,去找下一个单词

start = end;

}

}

s.erase(idx); // 或者s.resize(idx);

return s;

}

};1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35class Solution {

public:

void removeDuplicateString(string& s) {

int sz = s.size();

int widx{};

for(int j = 0;j<sz;j++) {

if(s[j]!=' ') {

// 除非是开头 否则给字符串末尾添加空白符

if(widx!=0) {

s[widx++] = ' ';

}

//找到字符串写

while(j<sz && s[j]!=' ') {

s[widx++] = s[j++];

}

}

}

s.resize(widx);

}

string reverseWords(string s) {

// 先将整个字符串反转

removeDuplicateString(s);

reverse(s.begin(), s.end());

int sz = s.size();

int startPos{};

for(int j = 0;j<=sz;j++) {

if(j == sz || s[j] == ' ') {

//找到一个字符串结尾

reverse(s.begin()+startPos,s.begin()+j);

startPos = j+1;

}

}

return s;

}

};

旋转字符串

给定两个字符串, s 和 goal。如果在若干次旋转操作之后,s 能变成 goal ,那么返回 true 。

s 的 旋转操作 就是将 s 最左边的字符移动到最右边。

- 例如, 若

s = 'abcde',在旋转一次之后结果就是'bcdea'

1 | class Solution { |

如果 s 和 goal 的长度不一样,那么无论怎么旋转,s 都不能得到 goal,返回 false。字符串 s+s 包含了所有 s 可以通过旋转操作得到的字符串,只需要检查 goal 是否为 s+s 的子字符串即可1

2

3

4

5

6

7

8

9class Solution {

public:

bool rotateString(string s, string goal) {

if(s.size()!=goal.size()) {

return false;

}

return (s+s).find(goal)!=string::npos;

}

};

右旋字符串

字符串的右旋转操作是把字符串尾部的若干个字符转移到字符串的前面。给定一个字符串 s 和一个正整数 k,请编写一个函数,将字符串中的后面 k 个字符移到字符串的前面,实现字符串的右旋转操作。

使用整体反转+局部反转就可以实现反转单词顺序的目的。需要将字符串右移n位,字符串相当于分成了两个部分,如果n为2,符串相当于分成了两个部分,右移n位, 就是将第二段放在前面,第一段放在后面,先不考虑里面字符的顺序,是不是整体倒叙不就行了,此时第一段和第二段的顺序是我们想要的,但里面的字符位置被我们倒叙,那么此时我们在把 第一段和第二段里面的字符再倒叙一把,这样字符顺序不就正确了,其实,思路就是 通过 整体倒叙,把两段子串顺序颠倒,两个段子串里的的字符在倒叙一把,负负得正,这样就不影响子串里面字符的顺序了。

整体代码如下:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34// 版本一

using namespace std;

int main() {

int n;

string s;

cin >> n;

cin >> s;

int len = s.size(); //获取长度

reverse(s.begin(), s.end()); // 整体反转

reverse(s.begin(), s.begin() + n); // 先反转前一段,长度n

reverse(s.begin() + n, s.end()); // 再反转后一段

cout << s << endl;

}

// 版本二

using namespace std;

int main() {

int n;

string s;

cin >> n;

cin >> s;

int len = s.size(); //获取长度

reverse(s.begin(), s.begin() + len - n); // 先反转前一段,长度len-n ,注意这里是和版本一的区别

reverse(s.begin() + len - n, s.end()); // 再反转后一段

reverse(s.begin(), s.end()); // 整体反转

cout << s << endl;

}

字符串匹配

实现 strStr() 函数。

给定一个 haystack 字符串和一个 needle 字符串,在 haystack 字符串中找出 needle 字符串出现的第一个位置 (从0开始)。如果不存在,则返回 -1。

示例 1: 输入: haystack = “hello”, needle = “ll” 输出: 2

示例 2: 输入: haystack = “aaaaa”, needle = “bba” 输出: -1

KMP(Knuth-Morris-Pratt)算法是一种用于字符串匹配的高效算法,它在主字符串中查找一个模式字符串的出现位置。KMP 算法的核心思想是,在匹配过程中,当发生不匹配时,它能利用模式字符串自身已经匹配过的前缀和后缀信息,来避免回溯主字符串的指针。

KMP 算法主要分为两步:

- 预处理(构建

next数组):- 遍历模式字符串

pattern,计算出其每个位置的最长相等前缀和后缀的长度,构建next数组。 - 这一步的时间复杂度是 O(m),其中 m 是模式字符串的长度。

- 遍历模式字符串

- 匹配过程:

- 使用两个指针,一个指向

text(i),一个指向pattern(j)。 - 如果

text[i]和pattern[j]匹配,两个指针都向右移动。 - 如果不匹配,根据

next数组的值,将j指针移动到next[j-1]的位置,然后继续比较。主字符串的指针i不变。 - 如果

j回到了 -1(或 0),表示没有可以利用的前后缀,i向前移动一位,j从头开始。 - 当

j等于模式字符串的长度时,表示找到了一个匹配,记录匹配位置,并继续寻找下一个匹配。 - 这一步的时间复杂度是 O(n),其中 n 是主字符串的长度

- 使用两个指针,一个指向

核心逻辑:next 数组告诉我们,当在 j 处发生不匹配时,pattern 的前 j 个字符中,有 next[j-1] 个字符的前缀和后缀是完全相同的。因此,我们可以将模式串的 j 指针移动到 next[j-1],从而利用这部分已匹配的信息,避免重复比较1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36class Solution {

public:

int strStr(string haystack, string needle) {

// kmp 字符串匹配

int sz1 = haystack.size();

int sz2 = needle.size();

// 1.构建next数组 最长相同前后缀长度

vector<int> next(sz2,-1);

int j = -1; // 前缀

// i是后缀

for(int i = 1;i<sz2;++i) {

// 如果前后缀不同

while(j>-1 && needle[j+1]!=needle[i]) {

j = next[j];

}

if(needle[j+1] == needle[i]) {

j++;

}

next[i] = j;

}

// 2. 利用next数组进行匹配

j = -1;

for(int i=0;i<sz1;i++) {

while(j>-1&&haystack[i]!=needle[j+1]) {

j = next[j];

}

if(needle[j+1] == haystack[i]) {

j++;

}

if(j == sz2-1) {

return i-sz2+1;

}

}

return -1;

}

};

重复的字符串

给定一个非空的字符串 s ,检查是否可以通过由它的一个子串重复多次构成。

使用暴力解法,因子这个重复字串肯定是从头开始,设置结束指针进行遍历

使用KMP算法,计算next数组后,因为:字符串s的最长相等前后缀不包含的子串是s最小重复子串1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27class Solution {

public:

// 字符串匹配

bool repeatedSubstringPattern(string s) {

// 1. 构造next数组

int sz = s.size();

int j = -1;

vector<int> next(sz, -1);

for (int i = 1; i < sz; ++i) {

while (j >= 0 && s[j + 1] != s[i]) {

// 如果不匹配

j = next[j];

}

if (s[j + 1] == s[i]) {

j++;

}

next[i] = j;

}

// next[sz-1]+1 是最长相同前后缀长度

// 求大于-1的最小前缀长度看sz是否是其倍数

int t = sz - 1;

if (next[t] != -1 && sz%(sz-(next[t]+1)) == 0) {

return true;

}

return false;

}

};

还有一种需要证明的方法.判断字符串s是否由重复子串组成,只要两个s拼接在一起,里面还出现一个s的话,就说明是由重复子串组成(查找从第一个)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15class Solution {

public:

bool repeatedSubstringPattern(string s) {

return (s + s).find(s, 1) != s.size();

}

};

class Solution {

public:

bool repeatedSubstringPattern(string s) {

string t = s + s;

t.erase(t.begin()); t.erase(t.end() - 1);

return t.find(s)!=string::npos;

}

};

双指针法是字符串处理的常客。

KMP算法是字符串查找最重要的算法,进行字符串匹配.

计数二进制子串

给定一个字符串 s,统计并返回具有相同数量 0 和 1 的非空(连续)子字符串的数量,并且这些子字符串中的所有 0 和所有 1 都是成组连续的。重复出现(不同位置)的子串也要统计它们出现的次数。

字符分组,要求我们找到满足特定条件的子字符串:

- 0和1的数量相等。

- 所有0是连续的,所有1也是连续的。

核心算法步骤

- 分组计数:遍历字符串,计算每个连续分组的长度,并存储在一个列表中。

- 例如,

"00110111"->[2, 2, 1, 3]。

- 例如,

- 配对求和:遍历分组长度列表,对于每对相邻的长度

a和b,将min(a, b)加到总计数中。- 例如,

[2, 2, 1, 3]。 min(2, 2) = 2min(2, 1) = 1min(1, 3) = 1- 总数 =

2 + 1 + 1 = 4。

- 例如,

1 | class Solution { |

1 | class Solution { |

同构字符串

给定两个字符串 s 和 t ,判断它们是否是同构的。

如果 s 中的字符可以按某种映射关系替换得到 t ,那么这两个字符串是同构的。

每个出现的字符都应当映射到另一个字符,同时不改变字符的顺序。不同字符不能映射到同一个字符上,相同字符只能映射到同一个字符上,字符可以映射到自己本身。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24class Solution {

public:

bool isIsomorphic(string s, string t) {

if(s.size()!=t.size()) {

return false;

}

// 记录字符映射关系

// 相同位置的字符直接映射

int sz = s.size();

unordered_map<char,char> s2t;

unordered_map<char,char> t2s;

for(int i = 0;i<sz;++i) {

char x = s[i];

char y = t[i];

if((s2t.count(x) && s2t[x] != y) || (t2s.count(y) && t2s[y]!=x)) {

return false;

}

s2t[x] = y;

t2s[y] = x;

}

return true;

}

};

还可以使用数组,记录映射的字符的位置。记录两个字符串每个位置的字符第一次出现的位置,如果两个字符串中相同位置的字符与它们第一次出现的位置一样,那么这两个字符串同构。举例来说,对于“paper”和“title”,假设我们现在遍历到第三个字符“p”和“t”,发现它们第一次出现的位置都在第一个字符,则说明目前位置满足同构。同样的,我们可以用哈希表存储,也可以用一个长度为 128 的数组(ASCII 定义下字符的总数量)。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15if (s.length() != t.length()) {

return false;

}

// 记录字符串中相同位置字符映射关系与第一次出现时的映射关系是否相同

// 所以需要记录第一次出现的位置,根据这个位置看对应的关系是否一致

vector<int> s_init(128, 0), t_init(128, 0);

for (size_t i = 0; i < s.length(); ++i) {

if (s_init[s[i]] != t_init[t[i]]) {

// 如果出现的位置不同

return false;

}

// 出现的位置相同,有可能是第一次出现

s_init[s[i]] = t_init[t[i]] = i+1;

}

return true;

回文字符串

给你一个字符串 s ,请你统计并返回这个字符串中 回文子串 的数目。

回文字符串 是正着读和倒过来读一样的字符串。

子字符串 是字符串中的由连续字符组成的一个序列。

回文字串总是以某个字符或两个字符的间隙为中心。我们可以遍历每一个可能的中心,然后向两侧扩展来寻找回文。

- 初始化计数器

count = 0。 - 遍历所有可能的中心点。总共有

2n-1个中心点: n个单字符中心:每个字符s[i]都可以作为中心。n-1个双字符间隙中心:每两个相邻字符s[i]和s[i+1]之间的间隙可以作为中心。

- 对于每个中心,使用两个指针

left和right向两边扩展。 - 当

left >= 0、right < n且s[left] == s[right]时,继续扩展,并增加计数器。 - 当

s[left] != s[right]时,停止扩展。 - 返回

count。

1 | int extendSubstrings(const string& s, int left, int right) { |

最长回文子串

移除无效的括号

给你一个由 '('、')' 和小写字母组成的字符串 s。

你需要从字符串中删除最少数目的 '(' 或者 ')' (可以删除任意位置的括号),使得剩下的「括号字符串」有效。

请返回任意一个合法字符串。

有效「括号字符串」应当符合以下 任意一条 要求:

- 空字符串或只包含小写字母的字符串

- 可以被写作

AB(A连接B)的字符串,其中A和B都是有效「括号字符串」 - 可以被写作

(A)的字符串,其中A是一个有效的「括号字符串

最朴素的做法,使用新的字符串存储结果.先从左到右的遍历,遇到左括号,计数器+1,遇到右括号,看计数器是否大于0,如果等于0,表示右括号多了,则不加入结果,否则计数器-1加入结果. 然后从后向前遍历,遇到右括号,计数器+1,遇到左括号如果1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

using namespace std;

class Solution {

public:

string minRemoveToMakeValid(string s) {

int counts{};

// 双向遍历

// 从左到右

int sz = s.size();

string result;

for (int i = 0; i < sz; ++i) {

// 遇到( +1 遇到) -1,如果 小于0,不添加

char ch = s[i];

if (ch >= 'a' && ch <= 'z') {

result += ch;

continue;

}

if (ch == '(') {

counts++;

result += ch;

} else {

if (counts > 0) {

// 遇到多余右括号

counts--;

result += ch;

}

}

}

if (counts == 0) {

return result;

}

counts = 0;

string final_result{};

// 从右到左

for (int i = result.size() - 1; i >= 0; i--) {

// counts>0,从后往前遍历,遇到(括号

char ch = result[i];

if(ch >= 'a' && ch<='z') {

final_result+=ch;

continue;

}

if(ch == ')') {

counts++;

final_result+=ch;

}else {

if(counts>0) {

final_result+=ch;

counts--;

}

}

}

reverse(final_result.begin(),final_result.end());

return final_result;

}

};

如果不使用新字符串存储,可以通过符号标记,要删除的括号标记为#,使用原数组存储1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36// 记录左右括号的位置

int count = 0, n = s.length();

char to_delete = '#';

// 从前向后遍历,如果右括号比左括号多,标记那个右括号位置

for (char &c: s) {

if (c == '(') {

++count;

} else if (c == ')') {

if (count > 0) {

--count;

} else {

// 右括号比左括号多

// 将当前右括号位置标记

// 标记多出的右括号

c = to_delete;

}

}

}

// 从后向前遍历

// 删除多余的左括号

for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {

if (count == 0) {

break;

}

if (s[i] == '(') {

// 多余的

s[i] = to_delete;

--count;

}

}

s.erase(remove(s.begin(), s.end(), to_delete),s.end());

return s;

// 将标记的位置通过erase(remove)删除

基本计算器

给你一个字符串表达式 s ,请你实现一个基本计算器来计算并返回它的值。

整数除法仅保留整数部分。

你可以假设给定的表达式总是有效的。所有中间结果将在 [-231, 231 - 1] 的范围内。

注意:不允许使用任何将字符串作为数学表达式计算的内置函数,比如 eval() 。

如果我们在字符串左边加上一个加号,可以证明其并不改变运算结果,且字符串可以分割成多个 < 一个运算符,一个数字 > 对子的形式;这样一来我们就可以从左往右处理了。由于乘除的优先级高于加减,因此我们需要使用一个中间变量来存储高优先度的运算结果。

此类型题也考察很多细节处理,如无运算符的情况,和多个空格的情况等等。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50class Solution {

public:

int parseNum(const string& s, int& i) {

int num{};

while (i < s.size() && isdigit(s[i])) {

num = 10 * num + (s[i++] - '0');

}

return num;

}

int calculate(string s) {

int sz = s.size();

char op = '+';

long localNum{}, result{};

int i{-1};

while (++i < sz) {

char ch = s[i];

if (ch == ' ') {

continue;

}

int num = parseNum(s, i);

switch (op) {

// op是上次的运算符

// 如果是+或-,result+=localNum,并且是+localNum设置为num,是-设置为-num

// *和/需要将上次的localNum进行运算

// 相当于

case '+':

result += localNum;

localNum = num;

break;

case '-':

result += localNum;

localNum = -num;

break;

case '*':

localNum *= num;

break;

case '/':

localNum /= num;

break;

}

while(i<sz && s[i] == ' ') {

i++;

}

if (i < sz) {

op = s[i];

}

}

return result + localNum;

}

};

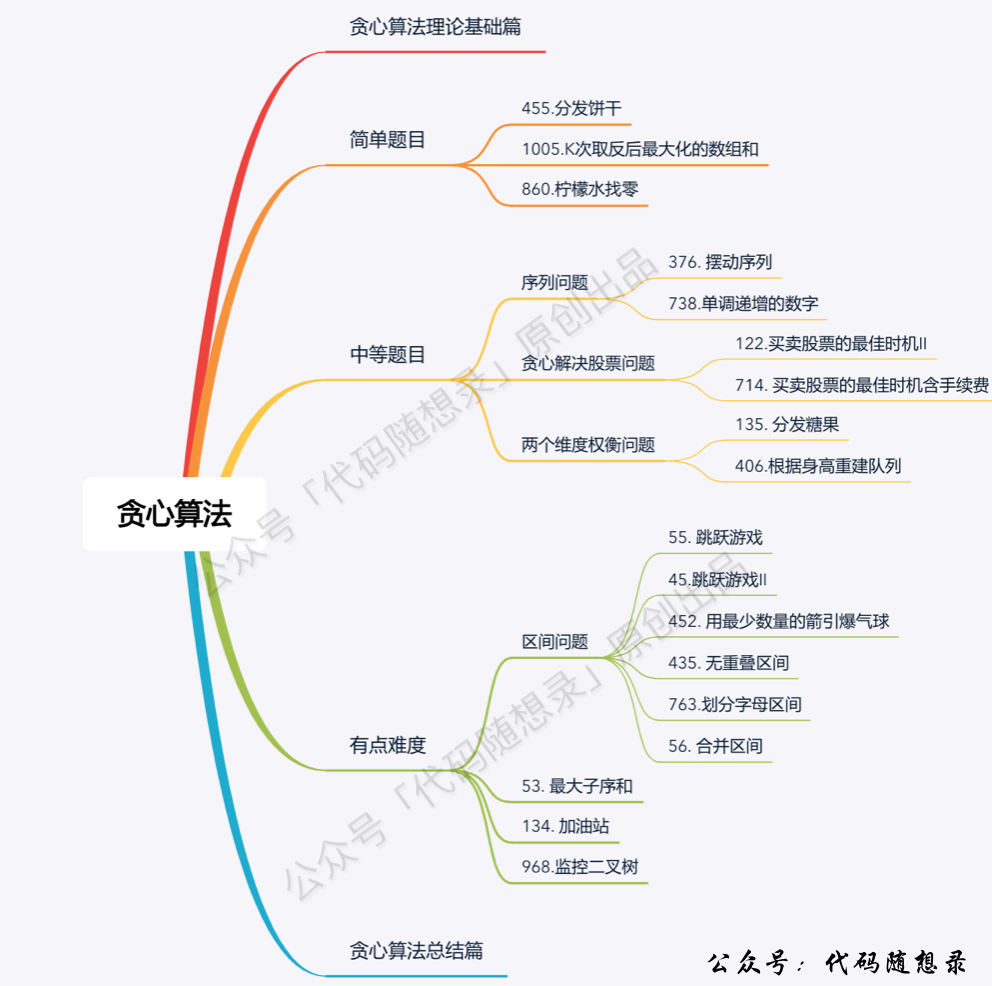

贪心算法

顾名思义,贪心算法或贪心思想 (greedy algorithm) 采用贪心的策略,保证每次操作都是局部最优的,从而使最后得到的结果是全局最优的。

证明一道题能用贪心算法解决,有时远比用贪心算法解决该题更复杂。一般情况下,在简单操作后,具有明显的从局部到整体的递推关系,或者可以通过数学归纳法推测结果时,我们才会使用贪心算法。

贪心算法一般分为如下四步:

- 将问题分解为若干个子问题

- 找出适合的贪心策略

- 求解每一个子问题的最优解

- 将局部最优解堆叠成全局最优解

分发饼干

假设你是一位很棒的家长,想要给你的孩子们一些小饼干。但是,每个孩子最多只能给一块饼干。

对每个孩子 i,都有一个胃口值 g[i],这是能让孩子们满足胃口的饼干的最小尺寸;并且每块饼干 j,都有一个尺寸 s[j] 。如果 s[j] >= g[i],我们可以将这个饼干 j 分配给孩子 i ,这个孩子会得到满足。你的目标是满足尽可能多的孩子,并输出这个最大数值。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19class Solution {

public:

int findContentChildren(vector<int>& g, vector<int>& s) {

sort(g.begin(), g.end());

sort(s.begin(), s.end());

// 排序+双指针+贪心

int cnt{};

for (int i = 0, j = 0; i < g.size() && j < s.size(); j++) {

// 胃口和尺寸都递增,当胃口小于尺寸,尺寸指针idx移动,否则两者都移动

if (g[i] <= s[j]) {

// 尺寸更大

i++;

cnt++;

}

}

return cnt;

}

};

跳跃游戏

给你一个非负整数数组 nums ,你最初位于数组的 第一个下标 。数组中的每个元素代表你在该位置可以跳跃的最大长度。

判断你是否能够到达最后一个下标,如果可以,返回 true ;否则,返回 false

这个问题就转化为跳跃覆盖范围究竟可不可以覆盖到终点.每次移动取最大跳跃步数(得到最大的覆盖范围),每移动一个单位,就更新最大覆盖范围.

贪心算法局部最优解:每次取最大跳跃步数(取最大覆盖范围),整体最优解:最后得到整体最大覆盖范围,看是否能到终点。

局部最优推出全局最优,找不出反例,试试贪心1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12class Solution {

public:

bool canJump(vector<int>& nums) {

int cover = 0;

if (nums.size() == 1) return true; // 只有一个元素,就是能达到

for (int i = 0; i <= cover; i++) { // 注意这里是小于等于cover

cover = max(i + nums[i], cover);

if (cover >= nums.size() - 1) return true; // 说明可以覆盖到终点了

}

return false;

}

};

跳跃游戏II

给定一个长度为 n 的 0 索引整数数组 nums。初始位置为 nums[0]。

每个元素 nums[i] 表示从索引 i 向后跳转的最大长度。换句话说,如果你在索引 i 处,你可以跳转到任意 (i + j) 处:

0 <= j <= nums[i]且i + j < n

返回到达 n - 1 的最小跳跃次数。测试用例保证可以到达 n - 1。

问题的目标是找到最小跳跃次数。我们可以从起点开始,一步步地计算出每一步能到达的最远位置。

这个贪心算法的核心是:在每一步中,我们都尽可能地跳到当前能到达的最远位置。

current_reach:当前这一步能跳到的最远位置,初始为 0。

farthest_reach:从起点到当前位置,所有可能跳跃路径中能达到的最远位置,初始为 0。

贪心的思路,局部最优:当前可移动距离尽可能多走,如果还没到终点,步数再加一。整体最优:一步尽可能多走,从而达到最少步数。

思路虽然是这样,但在写代码的时候还不能真的能跳多远就跳多远,那样就不知道下一步最远能跳到哪里了。所以真正解题的时候,要从覆盖范围出发,不管怎么跳,覆盖范围内一定是可以跳到的,以最小的步数增加覆盖范围,覆盖范围一旦覆盖了终点,得到的就是最少步数这里需要统计两个覆盖范围,当前这一步的最大覆盖和下一步最大覆盖。

如果移动下标达到了当前这一步的最大覆盖最远距离了,还没有到终点,那么就必须再走一步来增加覆盖范围,直到覆盖范围覆盖了终点。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20class Solution {

public:

int jump(vector<int>& nums) {

// 贪心 每步看能否到达n-1 如果不能选择最大值

int current_search{};

int farest_search{};

int steps{};

for(int j = 0;j<nums.size()-1;j++) {

farest_search = max(farest_search,j+nums[j]);

if(j == current_search) {

steps++;

current_search = farest_search;

if(current_search>=nums.size()-1) {

break;

}

}

}

return steps;

}

};

划分字母区间

给你一个字符串 s 。我们要把这个字符串划分为尽可能多的片段,同一字母最多出现在一个片段中。例如,字符串 "ababcc" 能够被分为 ["abab", "cc"],但类似 ["aba", "bcc"] 或 ["ab", "ab", "cc"] 的划分是非法的。

注意,划分结果需要满足:将所有划分结果按顺序连接,得到的字符串仍然是 s 。

返回一个表示每个字符串片段的长度的列表。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21class Solution {

public:

vector<int> partitionLabels(string s) {

// 贪心算法选择

vector<int> cnt(26);

for (int i = 0; i < s.size(); i++) {

cnt[s[i] - 'a'] = i; // 记录最后一次出现的索引

}

int start_pos{}, end_pos{};

vector<int> r;

for (int i = 0; i < s.size(); i++) {

end_pos = max(end_pos, cnt[s[i] - 'a']);

if (i == end_pos) {

// 到达边界

r.emplace_back(end_pos - start_pos + 1);

start_pos = i + 1; // 更新分片起始点

}

}

return r;

}

};

摆动序列

如果连续数字之间的差严格地在正数和负数之间交替,则数字序列称为 摆动序列 。第一个差(如果存在的话)可能是正数或负数。仅有一个元素或者含两个不等元素的序列也视作摆动序列。

- 例如,

[1, 7, 4, 9, 2, 5]是一个 摆动序列 ,因为差值(6, -3, 5, -7, 3)是正负交替出现的。 - 相反,

[1, 4, 7, 2, 5]和[1, 7, 4, 5, 5]不是摆动序列,第一个序列是因为它的前两个差值都是正数,第二个序列是因为它的最后一个差值为零。

子序列 可以通过从原始序列中删除一些(也可以不删除)元素来获得,剩下的元素保持其原始顺序。

给你一个整数数组 nums ,返回 nums 中作为 摆动序列 的 最长子序列的长度

可以使用贪心或者动态规划

贪心需要注意prev_diff==0时含义,只在diff(nums[i]-nums[i-1])不等于0时才可能变化,并且只需要在坡度摆动变化的时候,更新 prediff ,这样 prediff 在 单调区间有平坡的时候 就不会发生变化。

记录当前序列的上升下降趋势。每次加入一个新元素时,用新的上升下降趋势与之前对比,如果出现了「峰」或「谷」,答案加一,并更新当前序列的上升下降趋势。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22class Solution {

public:

int wiggleMaxLength(vector<int>& nums) {

// 局部最优->全局最优

// 删除单调坡上的中间节点(不包括两边节点)

if (nums.size() == 1) {

return 1;

}

// 使用down,up记录

int prev_diff = nums[1] - nums[0];

int cnt{1};

cnt += prev_diff == 0 ? 0 : 1;

for (int i = 2; i < nums.size(); ++i) {

int diff = nums[i] - nums[i - 1];

if ((diff > 0 && prev_diff <= 0) || (prev_diff >= 0 && diff < 0)) {

cnt++;

prev_diff = diff;

}

}

return cnt;

}

};

局部最优:删除单调坡度上的节点(不包括单调坡度两端的节点),那么这个坡度就可以有两个局部峰值。整体最优:整个序列有最多的局部峰值,从而达到最长摆动序列

实际操作上,其实连删除的操作都不用做,因为题目要求的是最长摆动子序列的长度,所以只需要统计数组的峰值数量就可以了(相当于是删除单一坡度上的节点,然后统计长度)这就是贪心所贪的地方,让峰值尽可能的保持峰值,然后删除单一坡度上的节点

在计算是否有峰值的时候,遍历的下标 i ,计算 prediff(nums[i] - nums[i-1]) 和 curdiff(nums[i+1] - nums[i]),如果prediff < 0 && curdiff > 0 或者 prediff > 0 && curdiff < 0 此时就有波动就需要统计。考虑上下坡中有平坡情况,删除左边三个值,也就是prev_diff=0但cur_dff不为0.所以记录峰值的条件应该是: (preDiff <= 0 && curDiff > 0) || (preDiff >= 0 && curDiff < 0),为什么这里允许 prediff == 0 就是为了这种情况.此外考虑单调坡平坡的情况,需要在这个坡度摆动变化的时候,更新 prediff,这样 prediff 在 单调区间有平坡的时候 就不会发生变化,造成我们的误判。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20class Solution {

public:

int wiggleMaxLength(vector<int>& nums) {

// 局部最优->全局最优

// 删除单调坡上的中间节点(不包括两边节点)

if (nums.size() == 1) {

return 1;

}

// 使用down,up记录

int down = 1,up=1;

for(int j = 1;j<nums.size();j++) {

if(nums[j]>nums[j-1]) {

up = down+1;

}else if(nums[j]<nums[j-1]) {

down = up+1;

}

}

return max(down,up);

}

};

递增的三元序列

给你一个整数数组 nums ,判断这个数组中是否存在长度为 3 的递增子序列。

如果存在这样的三元组下标 (i, j, k) 且满足 i < j < k ,使得 nums[i] < nums[j] < nums[k] ,返回 true ;否则,返回 false 。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20class Solution {

public:

bool increasingTriplet(vector<int>& nums) {

if (nums.size() < 3) {

return false;

}

int firstNum{nums[0]}, secondNum{numeric_limits<int>::max()};

for (int i = 1; i < nums.size(); ++i) {

int num = nums[i];

if (num > secondNum) {

return true;

} else if (num > firstNum) {

secondNum = num;

} else {

firstNum = num;

}

}

return false;

}

}

最大子数组和

给你一个整数数组 nums ,请你找出一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。子数组是数组中的一个连续部分

局部最优:当前“连续和”为负数的时候立刻放弃,从下一个元素重新计算“连续和”,因为负数加上下一个元素 “连续和”只会越来越小。

全局最优:选取最大“连续和”.局部最优的情况下,并记录最大的“连续和”,可以推出全局最优。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15class Solution {

public:

int maxSubArray(vector<int>& nums) {

int result = INT32_MIN;

int count = 0;

for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {

count += nums[i];

if (count > result) { // 取区间累计的最大值(相当于不断确定最大子序终止位置)

result = count;

}

if (count <= 0) count = 0; // 相当于重置最大子序起始位置,因为遇到负数一定是拉低总和

}

return result;

}

};

买卖股票最佳时期

给定一个数组 prices ,它的第 i 个元素 prices[i] 表示一支给定股票第 i 天的价格。

你只能选择 某一天 买入这只股票,并选择在 未来的某一个不同的日子 卖出该股票。设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。

返回你可以从这笔交易中获取的最大利润。如果你不能获取任何利润,返回 0 。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14class Solution {

public:

int maxProfit(vector<int>& prices) {

int maxProfit{};

// 记录遍历过程中的最小值

int lowPrice{numeric_limits<int>::max()};

int sz = prices.size();

for(int i = 0;i<sz;++i) {

lowPrice = min(lowPrice,prices[i]);

maxProfit = max(maxProfit,prices[i] - lowPrice);

}

return maxProfit;

}

};

买卖股票的最佳时机II

给你一个整数数组 prices ,其中 prices[i] 表示某支股票第 i 天的价格。

在每一天,你可以决定是否购买和/或出售股票。你在任何时候 最多 只能持有 一股 股票。你也可以先购买,然后在 同一天 出售。

返回 你能获得的 最大 利润 。

需要收集每天的正利润就可以,收集正利润的区间,就是股票买卖的区间,而我们只需要关注最终利润,不需要记录区间。

那么只收集正利润就是贪心所贪的地方,局部最优:收集每天的正利润,全局最优:求得最大利润1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11class Solution {

public:

int maxProfit(vector<int>& prices) {

int ans = 0;

int n = prices.size();

for (int i = 1; i < n; ++i) {

ans += max(0, prices[i] - prices[i - 1]);

}

return ans;

}

};

也可以动态规划1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17class Solution {

public:

int maxProfit(vector<int>& prices) {

// dp[i][1]第i天持有的最多现金

// dp[i][0]第i天持有股票后的最多现金

int n = prices.size();

vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(2, 0));

dp[0][0] -= prices[0]; // 持股票

for (int i = 1; i < n; i++) {

// 第i天持股票所剩最多现金 = max(第i-1天持股票所剩现金, 第i-1天持现金-买第i天的股票)

dp[i][0] = max(dp[i - 1][0], dp[i - 1][1] - prices[i]);

// 第i天持有最多现金 = max(第i-1天持有的最多现金,第i-1天持有股票的最多现金+第i天卖出股票)

dp[i][1] = max(dp[i - 1][1], dp[i - 1][0] + prices[i]);

}

return max(dp[n - 1][0], dp[n - 1][1]);

}

};

K次取反后的最大值

给你一个整数数组 nums 和一个整数 k ,按以下方法修改该数组:

- 选择某个下标

i并将nums[i]替换为-nums[i]。

重复这个过程恰好 k 次。可以多次选择同一个下标 i 。

以这种方式修改数组后,返回数组 可能的最大和

贪心的思路,局部最优:让绝对值大的负数变为正数,当前数值达到最大,整体最优:整个数组和达到最大。局部最优可以推出全局最优。那么如果将负数都转变为正数了,K依然大于0,此时的问题是一个有序正整数序列,如何转变K次正负,让 数组和 达到最大。局部最优:只找数值最小的正整数进行反转,当前数值和可以达到最大(例如正整数数组{5, 3, 1},反转1 得到-1 比 反转5得到的-5 大多了),全局最优:整个 数组和 达到最大1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22class Solution {

public:

int largestSumAfterKNegations(vector<int>& nums, int k) {

// 按绝对值排序 如果是负数 k-1

sort(nums.begin(), nums.end(),

[](int a, int b) { return abs(a) > abs(b); });

int maxSum{};

for (int i = 0; i < nums.size(); ++i) {

if (nums[i] < 0 && k > 0) {

k -= 1;

nums[i] = -nums[i];

}

}

if (k % 2 == 1) {

nums.back() = -nums.back();

}

for (auto n : nums) {

maxSum += n;

}

return maxSum;

}

};1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24class Solution {

public:

int largestSumAfterKNegations(vector<int>& nums, int k) {

// 按绝对值排序 如果是负数 k-1

sort(nums.begin(), nums.end(),

[](int a, int b) { return abs(a) > abs(b); });

int maxSum{};

for (int i = 0; i < nums.size(); ++i) {

if (nums[i] < 0 && k > 0) {

k -= 1;

nums[i] = -nums[i];

}

maxSum += nums[i];

}

if (k % 2 == 1) {

// nums.back() = -nums.back();

maxSum -= 2*abs(nums.back());

}

// for (auto n : nums) {

// maxSum += n;

// }

return maxSum;

}

};

加油站

在一条环路上有 N 个加油站,其中第 i 个加油站有汽油 gas[i] 升。

你有一辆油箱容量无限的的汽车,从第 i 个加油站开往第 i+1 个加油站需要消耗汽油 cost[i] 升。你从其中的一个加油站出发,开始时油箱为空。如果你可以绕环路行驶一周,则返回出发时加油站的编号,否则返回 -1。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22class Solution {

public:

int canCompleteCircuit(vector<int>& gas, vector<int>& cost) {

int sz = gas.size();

int totalSum{},curSum{};

int start{};

for(int i = 0;i<sz;++i) {

totalSum += gas[i] - cost[i];

curSum += gas[i] - cost[i];

// 累加和如果小于0 不能选择该位置

if(curSum < 0) {

start = i+1;

curSum = 0;

}

}

if(totalSum<0) {

return -1;

}

return start;

}

};

分发糖果

n 个孩子站成一排。给你一个整数数组 ratings 表示每个孩子的评分。

你需要按照以下要求,给这些孩子分发糖果:

- 每个孩子至少分配到

1个糖果。 - 相邻两个孩子中,评分更高的那个会获得更多的糖果。

请你给每个孩子分发糖果,计算并返回需要准备的 最少糖果数目1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22class Solution {

public:

int candy(vector<int>& ratings) {

// 左右各一次遍历

int totalCandies{};

vector<int> candies(ratings.size(),1);

for(int i = 1;i<ratings.size();++i) {

if(ratings[i]>ratings[i-1]) {

candies[i] = candies[i-1]+1;

}

}

for(int i = ratings.size()-2;i>=0;--i) {

if(ratings[i]>ratings[i+1]) {

candies[i] = max(candies[i],candies[i+1]+1);

}

}

for(auto c:candies) {

totalCandies +=c;

}

return totalCandies;

}

};

根据身高重建队列

假设有打乱顺序的一群人站成一个队列,数组 people 表示队列中一些人的属性(不一定按顺序)。每个 people[i] = [hi, ki] 表示第 i 个人的身高为 hi ,前面 正好 有 ki 个身高大于或等于 hi 的人。

请你重新构造并返回输入数组 people 所表示的队列。返回的队列应该格式化为数组 queue ,其中 queue[j] = [hj, kj] 是队列中第 j 个人的属性(queue[0] 是排在队列前面的人)。

本题有两个维度,h和k,看到这种题目一定要想如何确定一个维度,然后再按照另一个维度重新排列。

遇到两个维度权衡的时候,一定要先确定一个维度,再确定另一个维度。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17class Solution {

public:

vector<vector<int>> reconstructQueue(vector<vector<int>>& people) {

vector<vector<int>> result;

sort(people.begin(), people.end(), [](vector<int>& a, vector<int>& b) {

// 按照身高

if (a[0] != b[0]) {

return a[0] > b[0];

}

return a[1] < b[1];

});

for (int i = 0; i < people.size(); ++i) {

result.insert(result.begin() + people[i][1], people[i]);

}

return result;

}

};

或者在插入时使用list1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22// 版本二

class Solution {

public:

// 身高从大到小排(身高相同k小的站前面)

static bool cmp(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {

if (a[0] == b[0]) return a[1] < b[1];

return a[0] > b[0];

}

vector<vector<int>> reconstructQueue(vector<vector<int>>& people) {

sort (people.begin(), people.end(), cmp);

list<vector<int>> que; // list底层是链表实现,插入效率比vector高的多

for (int i = 0; i < people.size(); i++) {

int position = people[i][1]; // 插入到下标为position的位置

std::list<vector<int>>::iterator it = que.begin();

while (position--) { // 寻找在插入位置

it++;

}

que.insert(it, people[i]);

}

return vector<vector<int>>(que.begin(), que.end());

}

};

用最少数量的箭引爆气球

有一些球形气球贴在一堵用 XY 平面表示的墙面上。墙面上的气球记录在整数数组 points ,其中points[i] = [xstart, xend] 表示水平直径在 xstart 和 xend之间的气球。你不知道气球的确切 y 坐标。

一支弓箭可以沿着 x 轴从不同点 完全垂直 地射出。在坐标 x 处射出一支箭,若有一个气球的直径的开始和结束坐标为 x``start,x``end, 且满足 xstart ≤ x ≤ x``end,则该气球会被 引爆 。可以射出的弓箭的数量 没有限制 。 弓箭一旦被射出之后,可以无限地前进。

给你一个数组 points ,返回引爆所有气球所必须射出的 最小 弓箭数 。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24class Solution {

public:

int findMinArrowShots(vector<vector<int>>& points) {

sort(points.begin(), points.end(), [](vector<int>& a, vector<int>& b) {

if (a[0] != b[0]) {

return a[0] < b[0];

}

return a[1] < b[1];

});

int n = points.size();

if (n == 1) {

return 1;

}

int r{1};

for (int i = 1; i < n; ++i) {

if (points[i][0] > points[i-1][1]) { // 不相邻

r++;

}else{

points[i][1] = min(points[i-1][1],points[i][1]);

}

}

return r;

}

};

无重叠区间

给定一个区间的集合 intervals ,其中 intervals[i] = [starti, endi] 。返回 需要移除区间的最小数量,使剩余区间互不重叠 。

注意 只在一点上接触的区间是 不重叠的。例如 [1, 2] 和 [2, 3] 是不重叠的1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19class Solution {

public:

int eraseOverlapIntervals(vector<vector<int>>& intervals) {

sort(intervals.begin(),intervals.end());

int r{};

for(int i = 0;i<intervals.size()-1;++i) {

if(intervals[i][1]<=intervals[i+1][0]) {

// 不重叠

continue;

}

// 重叠

// 选择更小结束值

r++;

intervals[i+1][1] = min(intervals[i+1][1],intervals[i][1]);

}

return r;

}

};1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 // 排序 按照结束时间 递增

class Solution {

public:

// 按照区间右边界排序

static bool cmp (const vector<int>& a, const vector<int>& b) {

return a[1] < b[1];

}

int eraseOverlapIntervals(vector<vector<int>>& intervals) {

if (intervals.size() == 0) return 0;

sort(intervals.begin(), intervals.end(), cmp);

int count = 1; // 记录非交叉区间的个数

int end = intervals[0][1]; // 记录区间分割点

for (int i = 1; i < intervals.size(); i++) {

if (end <= intervals[i][0]) { // 不交叉

end = intervals[i][1];

count++;

}

}

return intervals.size() - count;

}

};

划分字母区间

给你一个字符串 s 。我们要把这个字符串划分为尽可能多的片段,同一字母最多出现在一个片段中。例如,字符串 "ababcc" 能够被分为 ["abab", "cc"],但类似 ["aba", "bcc"] 或 ["ab", "ab", "cc"] 的划分是非法的。

注意,划分结果需要满足:将所有划分结果按顺序连接,得到的字符串仍然是 s 。

返回一个表示每个字符串片段的长度的列表。

在遍历的过程中相当于是要找每一个字母的边界,如果找到之前遍历过的所有字母的最远边界,说明这个边界就是分割点了。此时前面出现过所有字母,最远也就到这个边界了

可以分为如下两步:

- 统计每一个字符最后出现的位置

- 从头遍历字符,并更新字符的最远出现下标,如果找到字符最远出现位置下标和当前下标相等了,则找到了分割点

1 | class Solution { |

合并区间

以数组 intervals 表示若干个区间的集合,其中单个区间为 intervals[i] = [starti, endi] 。请你合并所有重叠的区间,并返回 一个不重叠的区间数组,该数组需恰好覆盖输入中的所有区间1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22class Solution {

public:

vector<vector<int>> merge(vector<vector<int>>& intervals) {

sort(intervals.begin(), intervals.end());

int n = intervals.size();

if (n == 1) {

return intervals;

}

vector<vector<int>> result;

result.push_back(intervals[0]);

for (int i = 1; i < n; ++i) {

if (intervals[i][0] > result.back()[1]) {

// 不重叠

result.push_back(intervals[i]);

} else {

// 重叠

result.back()[1] = max(intervals[i][1], result.back()[1]);

}

}

return result;

}

};

单调递增的数字

当且仅当每个相邻位数上的数字 x 和 y 满足 x <= y 时,我们称这个整数是单调递增的。

给定一个整数 n ,返回 小于或等于 n 的最大数字,且数字呈 单调递增 。

题目要求小于等于N的最大单调递增的整数,那么拿一个两位的数字来举例。

例如:98,一旦出现strNum[i - 1] > strNum[i]的情况(非单调递增),首先想让strNum[i - 1]—,然后strNum[i]给为9,这样这个整数就是89,即小于98的最大的单调递增整数。

这一点如果想清楚了,这道题就好办了。

此时是从前向后遍历还是从后向前遍历呢?

从前向后遍历的话,遇到strNum[i - 1] > strNum[i]的情况,让strNum[i - 1]减一,但此时如果strNum[i - 1]减一了,可能又小于strNum[i - 2]。

这么说有点抽象,举个例子,数字:332,从前向后遍历的话,那么就把变成了329,此时2又小于了第一位的3了,真正的结果应该是299。

那么从后向前遍历,就可以重复利用上次比较得出的结果了,从后向前遍历332的数值变化为:332 -> 329 -> 299

确定了遍历顺序之后,那么此时局部最优就可以推出全局,找不出反例,试试贪心1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23class Solution {

public:

int monotoneIncreasingDigits(int n) {

string ns = to_string(n);

// 从后向前

int sz = ns.size();

int flag = sz;

// flag用来标记赋值9从哪里开始

// 设置为这个默认值,为了防止第二个for循环在flag没有被赋值的情况下执行

for(int i = sz-1;i>=1;i--) {

if(ns[i-1]>ns[i]) {

flag = i;

ns[i-1]--;

}

}

for(int t = flag;t<sz;t++) {

ns[t] = '9';

}

// 字符串转数字

return stoi(ns);

}

};

监控二叉树

给定一个二叉树,我们在树的节点上安装摄像头。节点上的每个摄影头都可以监视其父对象、自身及其直接子对象。计算监控树的所有节点所需的最小摄像头数量。

把摄像头放在叶子节点的父节点位置,才能充分利用摄像头的覆盖面积。

为什么不从头结点开始看起呢,为啥要从叶子节点看呢?

因为头结点放不放摄像头也就省下一个摄像头, 叶子节点放不放摄像头省下了的摄像头数量是指数阶别的。所以要从下往上看,局部最优:让叶子节点的父节点安摄像头,所用摄像头最少,整体最优:全部摄像头数量所用最少!

局部最优推出全局最优,找不出反例,那么就按照贪心来. 使用后序

此时,大体思路就是从低到上,先给叶子节点父节点放个摄像头,然后隔两个节点放一个摄像头,直至到二叉树头结点。

此时这道题目还有两个难点:

- 二叉树的遍历

- 如何隔两个节点放一个摄像头

在二叉树中如何从低向上推导呢?

可以使用后序遍历也就是左右中的顺序,这样就可以在回溯的过程中从下到上进行推导了。

后序遍历代码如下:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11int traversal(TreeNode* cur) {

// 空节点,该节点有覆盖

if (终止条件) return ;

int left = traversal(cur->left); // 左

int right = traversal(cur->right); // 右

逻辑处理 // 中

return ;

}

注意在以上代码中取了左孩子的返回值,右孩子的返回值,即left 和 right, 以后推导中间节点的状态

此时需要状态转移的公式,大家不要和动态的状态转移公式混到一起,本题状态转移没有择优的过程,就是单纯的状态转移!

来看看这个状态应该如何转移,先来看看每个节点可能有几种状态:

有如下三种:

- 该节点无覆盖

- 本节点有摄像头

- 本节点有覆盖

分别有三个数字来表示:

- 0:该节点无覆盖

- 1:本节点有摄像头

- 2:本节点有覆盖

1 | // 版本二 |

矩阵

螺旋矩阵

给你一个 m 行 n 列的矩阵 matrix ,请按照 顺时针螺旋顺序 ,返回矩阵中的所有元素。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28class Solution {

public:

vector<int> spiralOrder(vector<vector<int>>& matrix) {

int m = matrix.size();

int n = matrix[0].size();

int left = 1,down = 0;

array<vector<int>,4> dirs{{{0,1},{1,0},{0,-1},{-1,0}}};

vector<int> result;

int totalNum = m*n;

int dirIndex{};

int start_x=0,start_y = 0;

vector<vector<bool>> visited(m,vector<bool>(n));

for(int i = 0;i<totalNum;++i) {

result.push_back(matrix[start_x][start_y]);

visited[start_x][start_y] = true;

int next_x = start_x + dirs[dirIndex][0];

int next_y = start_y + dirs[dirIndex][1];

if(next_x == m || next_x == -1 || next_y == n || next_y == -1 || visited[next_x][next_y]) {

dirIndex = (dirIndex+1)%4;

}

start_x = start_x+dirs[dirIndex][0];

start_y = start_y+dirs[dirIndex][1];

}

return result;

}

};

旋转图像

给定一个 n × n 的二维矩阵 matrix 表示一个图像。请你将图像顺时针旋转 90 度。

你必须在原地 旋转图像,这意味着你需要直接修改输入的二维矩阵。请不要 使用另一个矩阵来旋转图像。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20class Solution {

public:

void rotate(vector<vector<int>>& matrix) {

// i行移动到n-1-i列

// j列移动到j行

// matrix_new[col][n−row−1]=matrix[row][col]

int n = matrix.size();

for(int i = 0;i<n/2;++i) {

// 针对每一行

for(int j = 0;j<(1+n)/2;j++) {

int temp = matrix[i][j];

// matrix_[i][j] = matrix[n-j-1][i]

matrix[i][j] = matrix[n-j-1][i];

matrix[n-j-1][i] = matrix[n-i-1][n-j-1];

matrix[n-i-1][n-j-1] = matrix[j][n-i-1];

matrix[j][n-i-1] = temp;

}

}

}

};

搜索二维矩阵

编写一个高效的算法来搜索 *m* x *n* 矩阵 matrix 中的一个目标值 target 。该矩阵具有以下特性:

- 每行的元素从左到右升序排列。

- 每列的元素从上到下升序排列。

1 | class Solution { |

字串问题

和为k的子数组

1 | class Solution { |

滑动窗口最大值

给你一个整数数组 nums,有一个大小为 k 的滑动窗口从数组的最左侧移动到数组的最右侧。你只可以看到在滑动窗口内的 k 个数字。滑动窗口每次只向右移动一位。

返回 滑动窗口中的最大值 。

单调队列的经典题目.单调队列(通过deque,list实现)或者优先队列,总之要保证队列里单调递减或递增的原则,所以叫做单调队列1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34// priority_queue<pair<int,int>> pq;

// int sz = nums.size();

// vector<int> result;

// for(int i = 0;i<k;++i) {

// pq.push({nums.at(i),i}); // 第一个窗口 最大堆/优先队列 // 值与对应索引

// }

// result.push_back(pq.top().first);

// for(int i = k;i<sz;i++) {

// pq.emplace(nums.at(i),i);

// while(pq.top().second<=i-k) {

// pq.pop();

// }

// result.push_back(pq.top().first);

// }

// return result;

deque<int> dq;

vector<int> r;

int sz = nums.size();

// 双端队列中存索引,索引递增,存储的值是递减的

for(int i = 0;i<sz;i++) {

if(!dq.empty() && dq.front() == i-k) {

// 如果存在元素并且等于滑动窗口滑过去的索引 去除索引

dq.pop_front();

}

while(!dq.empty() && nums[dq.back()]<nums[i]) {

// 如果最小值小于当前值 剔除索引

dq.pop_back();

}

dq.push_back(i);

if(i>=k-1) {

r.push_back(nums.at(dq.front()));

}

}

return r;

我们需要一个队列,这个队列放进去窗口里的元素,然后随着窗口的移动,队列也一进一出,每次移动之后,队列告诉我们里面的最大值是什么.

队列里的元素一定是要排序的,而且要最大值放在出队口,要不然怎么知道最大值呢。

但如果把窗口里的元素都放进队列里,窗口移动的时候,队列需要弹出元素。

那么问题来了,已经排序之后的队列 怎么能把窗口要移除的元素(这个元素可不一定是最大值)弹出呢。队列没有必要维护窗口里的所有元素,只需要维护有可能成为窗口里最大值的元素就可以了,同时保证队列里的元素数值是由大到小的。

C++中deque是stack和queue默认的底层实现容器,deque是可以两边扩展的,而且deque里元素并不是严格的连续分布的。

最小覆盖字串

1 | string minWindow(string s, string t) { |

栈与队列

栈提供push 和 pop 等等接口,所有元素必须符合先进后出规则,所以栈不提供走访功能,也不提供迭代器(iterator)。 不像是set 或者map 提供迭代器iterator来遍历所有元素。

- C++中stack,queue 是容器么? 是容器适配器可以更换底层容器,deque,list

- 我们使用的stack,queue是属于那个版本的STL?SGI

- 我们使用的STL中stack,queue是如何实现的? deque底层容器

- stack,queue 提供迭代器来遍历空间么? 不提供

栈是以底层容器完成其所有的工作,对外提供统一的接口,底层容器是可插拔的(也就是说我们可以控制使用哪种容器来实现栈的功能)。

所以STL中栈往往不被归类为容器,而被归类为container adapter(容器适配器)。

以deque为缺省情况下栈的底层结构。deque是一个双向队列,只要封住一端,只开通另一端就可以实现栈的逻辑了。队列中先进先出的数据结构,同样不允许有遍历行为,不提供迭代器, 队列一样是以deque为缺省情况下的底部结构。

用栈实现队列

需要两个栈一个输入栈,一个输出栈,这里要注意输入栈和输出栈的关系。

在push数据的时候,只要数据放进输入栈就好,但在pop的时候,操作就复杂一些,输出栈如果为空,就把进栈数据全部导入进来(注意是全部导入),再从出栈弹出数据,如果输出栈不为空,则直接从出栈弹出数据就可以了。如果进栈和出栈都为空的话,说明模拟的队列为空了。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41class MyQueue {

public:

stack<int> stIn;

stack<int> stOut;

/** Initialize your data structure here. */

MyQueue() {

}

/** Push element x to the back of queue. */

void push(int x) {

stIn.push(x);

}

/** Removes the element from in front of queue and returns that element. */

int pop() {

// 只有当stOut为空的时候,再从stIn里导入数据(导入stIn全部数据)

if (stOut.empty()) {

// 从stIn导入数据直到stIn为空

while(!stIn.empty()) {

stOut.push(stIn.top());

stIn.pop();

}

}

int result = stOut.top();

stOut.pop();

return result;

}

/** Get the front element. */

int peek() {

int res = this->pop(); // 直接使用已有的pop函数

stOut.push(res); // 因为pop函数弹出了元素res,所以再添加回去

return res;

}

/** Returns whether the queue is empty. */

bool empty() {

return stIn.empty() && stOut.empty();

}

};

用队列实现栈

队列模拟栈,其实一个队列就够了,队列是先进先出的规则,把一个队列中的数据导入另一个队列中,数据的顺序并没有变,并没有变成先进后出的顺序。

用两个队列que1和que2实现队列的功能,que2其实完全就是一个备份的作用,把que1最后面的元素以外的元素都备份到que2,然后弹出最后面的元素,再把其他元素从que2导回que1。

一个队列在模拟栈弹出元素的时候只要将队列头部的元素(除了最后一个元素外) 重新添加到队列尾部,此时再去弹出元素就是栈的顺序了1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78class MyStack {

private:

queue<int>

qin; // 加入元素时,看是否为空,如果为空直接加入,否则将其中的元素加入到qout

// 再加入

queue<int> qout; // 弹出时弹出qin

public:

MyStack() {}

void push(int x) { qin.push(x); }

int pop() {

int size = qin.size();

size--;

while (size--) {

int n = qin.front();

qin.pop();

qout.push(n);

}

int r = qin.front();

qin.pop();

// 再把结果放回qin

qin = qout;

while(!qout.empty()) {

qout.pop();

}

return r;

}

int top() {

int size = qin.size();

size--;

while (size--) {

int n = qin.front();

qin.pop();

qout.push(n);

}

int r = qin.front();

qout.push(r);

qin.pop();

// 再把结果放回qin

qin = qout;

while(!qout.empty()) {

qout.pop();

}

return r;

// int t = pop();

// // 再把元素放回去

// while (!qin.empty()) {

// int n = qin.front();

// qout.push(n);

// qin.pop();

// }

// qin.push(t);

// while (!qout.empty()) {

// int n = qout.front();

// qin.push(n);

// qout.pop();

// }

// return t;

}

bool empty() {

if(qin.empty() && qout.empty()) {

return true;

}

return false;

}

};

/**

* Your MyStack object will be instantiated and called as such:

* MyStack* obj = new MyStack();

* obj->push(x);

* int param_2 = obj->pop();

* int param_3 = obj->top();

* bool param_4 = obj->empty();

*/

删除字符串中的所有相邻重复项

给出由小写字母组成的字符串 s,重复项删除操作会选择两个相邻且相同的字母,并删除它们。

在 s 上反复执行重复项删除操作,直到无法继续删除。在完成所有重复项删除操作后返回最终的字符串。答案保证唯一1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15class Solution {

public:

string removeDuplicates(string s) {

string result;

for(auto ch:s) {

if(result.empty() || result.back()!=ch) {

result.push_back(ch);

}else{

result.pop_back();

}

}

return result;

}

};

可以拿字符串直接作为栈,这样省去了栈还要转为字符串的操作。

逆波兰表达式求值

给你一个字符串数组 tokens ,表示一个根据 逆波兰表示法 表示的算术表达式。

请你计算该表达式。返回一个表示表达式值的整数

逆波兰表达式又叫后缀表达式,操作数在前,操作符在后

栈与递归之间在某种程度上是可以转换,逆波兰表达式相当于是二叉树中的后序遍历 ,可以把运算符作为中间节点,按照后序遍历的规则画出一个二叉树。逆波兰表达式是用后序遍历的方式把二叉树序列化1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25class Solution {

public:

int evalRPN(vector<string>& tokens) {

// 力扣修改了后台测试数据,需要用longlong

stack<long long> st;

for (int i = 0; i < tokens.size(); i++) {

if (tokens[i] == "+" || tokens[i] == "-" || tokens[i] == "*" || tokens[i] == "/") {

long long num1 = st.top();

st.pop();

long long num2 = st.top();

st.pop();

if (tokens[i] == "+") st.push(num2 + num1);

if (tokens[i] == "-") st.push(num2 - num1);

if (tokens[i] == "*") st.push(num2 * num1);

if (tokens[i] == "/") st.push(num2 / num1);

} else {

st.push(stoll(tokens[i]));

}

}

long long result = st.top();

st.pop(); // 把栈里最后一个元素弹出(其实不弹出也没事)

return result;

}

};

前k个高频元素

给你一个整数数组 nums 和一个整数 k ,请你返回其中出现频率前 k 高的元素。你可以按 任意顺序 返回答案. nums = [1,1,1,1,2,2,3,4], k = 2

优先队列->堆->完全二叉树

堆是一棵完全二叉树,树中每个结点的值都不小于(或不大于)其左右孩子的值。 如果父亲结点是大于等于左右孩子就是大顶堆,小于等于左右孩子就是小顶堆。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33class Solution {

public:

vector<int> topKFrequent(vector<int>& nums, int k) {

// 桶排序或者优先队列

unordered_map<int,int> cnt;

for(auto num:nums) {

cnt[num]++;

}

// 使用优先队列, 因为要统计频率最高的k个数,

// priority_queue<pair<int,int>> pq; // 默认最大堆

auto comp = [](const pair<int,int>& a, const pair<int,int>& b) {

// 实现最小堆

// if(a.first==b.first) {